- みんなの評価

4件

4件

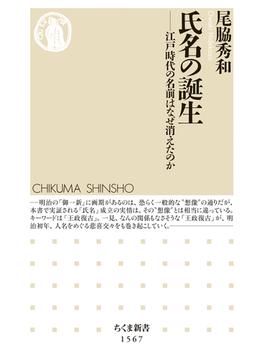

氏名の誕生 ――江戸時代の名前はなぜ消えたのか

著者 尾脇秀和

私たちが使う「氏名」の形は昔からの伝統だと思われがちだが、約150年前、明治新政府によって創出されたものだ。その背景には幕府と朝廷との人名をめぐる認識の齟齬があった。江戸時代、人名には身分を表示する役割があったが、王政復古を機に予期せぬ形で大混乱の末に破綻。さらに新政府による場当たり的対応の果てに「氏名」が生まれ、それは国民管理のための道具へと変貌していく。気鋭の歴史研究者が、「氏名」誕生の歴史から、近世・近代移行期の実像を活写する。

氏名の誕生 ――江戸時代の名前はなぜ消えたのか

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

氏名の誕生 江戸時代の名前はなぜ消えたのか

2021/05/21 23:58

目からウロコ

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:じゅんべぇ - この投稿者のレビュー一覧を見る

これまで過去の人物を知るために、かなり「実名」にこだわって調べてきていたけど、当時の価値観を学んで、納得!本人すら覚えていないのに後世に伝わるはずがない。。。

そして、今の「名前の概念」もたかだか150年ということか。。。

氏名の誕生 江戸時代の名前はなぜ消えたのか

2021/08/15 16:03

人名に関する疑問が解消

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Sherfit Baker - この投稿者のレビュー一覧を見る

これまでの、江戸・明治の人物名に関するさまざま疑問が解消した。

自分の名をどう認識していたのか、他人をどう呼んでいたのか、「~守」の国名は何の意味があるのか、「~右衛門」とは何なのか・なぜ消えたのか、など。

現在の(男性の)名前が、どう分類でき、江戸以来のどの流れに位置づけられるかなどもわかり、まさに目からウロコであった。

身近な事象について説明する歴史書で、ここまで読みやすく面白いというのはすばらしい。

江戸から明治にかけて、名前の概念が変更していくさまが、ストーリー仕立てのように語られ、このあとどうなっていくか、引き込まれるように読んだ。

紙幅があれば、西郷隆盛・後藤象二郎など、維新期の著名人がどのように自分の氏名を選択したかについても書いてほしかった。

また、中世の人名はどうであったかなども今後書いて欲しい。

氏名の誕生 江戸時代の名前はなぜ消えたのか

2021/12/29 15:52

楽しく知識を得られる本

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:トリコ - この投稿者のレビュー一覧を見る

『刀の明治維新』『壱人両名』に続く、3冊目の概説書。

著者は、常に「なぜ」という感覚をゆるがせにせず、圧倒的な知識と筆力で歴史を学ぶ楽しさを教えてくれる。

なぜ、江戸時代のままでは通用しなくなったのか、明治維新を迎えてどのように「氏名」が誕生したのか。人間のアイデンティティに深くかかわるテーマを鋭く考察する。