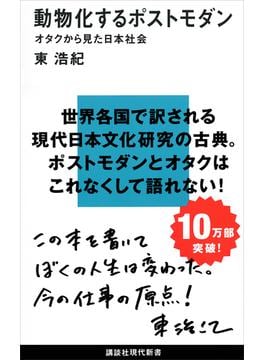

動物化するポストモダン オタクから見た日本社会

著者 東浩紀

注目の批評家による画期的論考!! 物語からデータベースへ。オタクたちの消費行動の変化が社会に与える大きな影響とは? 気鋭の批評家が鋭く論じる画期的な現代日本文化論!

動物化するポストモダン オタクから見た日本社会

目次

- 第一章 オタクたちの疑似日本

- 1 オタク系文化とは何か

- 2 オタクたちの疑似日本

- 第二章 データベース的動物

- 1 オタクとポストモダン

- 2 物語消費

- 3 大きな非物語

- 4 萌え要素

- 5 データベース消費

- 6 シミュラークルとデータベース

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

ポスト・ポストモダンはいかなる形で訪れるだろうか。

2006/11/08 21:58

10人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:GTO - この投稿者のレビュー一覧を見る

非常に示唆に富んだ視点で現在を分析していて、これからの社会を考えていくにあたって、参考になる。特に著者が最初に提示した第2の問い『ポストモダンでは大きな物語が失調し、「神」や「社会」もジャンクなサブカルチャーから捏造されるほかなくなる。それはよいとして、ではその世界で人間はどのように生きていくのか?近代では人間性を神や社会が保証することになっており、具体的にはその実現は宗教や教育機関により担われていたのだが、その両者の優位が失墜したあと、人間の人間性はどうなってしまうのか?』(p.46)は、これからを生きる我々にとって大切な問いである。

データベース消費なる語には少し違和感を感じた。なぜなら、著者の視点が供給側にあるように思えるからだ。「物語消費」においては、消費者もまた物語を意識しているが、現在の消費者はデータベースを意識しておらず、要素あるいは部品を、そして、その組み合わせの妙を消費しているのであり、データベースを意識しているのは、主に発信・供給側だと思う。そう考えると、声という要素(部品)が独立してキャラと関係なく声優として人気をえることにも説明がつく。だから「データベース供給」をレゴブロック的に「要素消費」していると捉えた方がいいのではないだろうか。

また、著者は男性としての視点を中心にしており、女性の視点が希薄であると感じた。現在、萌え要素に萌えるのは男性ばかりでなく、女性も多い。女子中高校生のディズニーやサンリオキャラクター嗜好は、境目なく萌えキャラ嗜好につながっている。さらに男子学生が萌え系であることを表明するさい若干の照れが感じられるのに、女子学生はなんの衒いもなく表明するように思われる。これはユニセックス化も一因であろうし、女性の場合はたとえばメイド喫茶通いしても男性とは違っていやらしさが介在しないことが関係しているのではないだろうか。(やおい系のものは少し別だが)

そして、男性の場合も女性の場合も萌え型で消費されるキャラは人間というよりもペットとして消費されている。男あるいは女としてのつながりではないので、女性も萌えるのである。メイド喫茶の女性客ノリを考えれば分かると思う。メイドに自分を重ねようとするタイプか、メイドに指令を出すタイプかに分かれるが、そこに上下関係を持ち込むことが鍵となっている。それを、メタギャルゲーまで視野に入れて考えれば、神の視点を手に入れたい渇望ではないのか。

この本は現在の日本のある側面の優れた分析であることは認めるが、大きく抜け落ちていると思われることが2点ある。1つは、若者の中のオタク人口は今でも決して多くないこと。オタクでない若者やオタクにさえなれない若者のほうが多数である。社会現象、あるいは社会問題たりえても、主流ではない。2つ目は、「データベース消費」(動物化)を支えているのが著者の言うように豊かさであるとするならば、ポストモダンな時代はもう永くはなく、やがて来る貧困という現実に押し潰されるだろうということである。その時、ポスト・ポストモダンの時代、我々はいかなる人間性を持つのだろうか。

このように、この本はいろいろなことを考えさせてくれる素晴らしい本である。

説明の方法、説得の方法

2001/12/05 10:27

3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:小田中直樹 - この投稿者のレビュー一覧を見る

僕は、いわゆる「ポストモダニズム」がわからない。大学に入ったころが「ニュー・アカデミズム」ブームだったけど、お近付きにならなかった。そのあと一念発起してフーコーとかリオタールとかに目を通してみたけど、お近付きになれなかった。だから、ポストモダンって言葉を聞くだけで、思わず引いてしまう。もう一つ、僕は、いわゆる「オタク系文化」もわからない。たしかに中学生のときには「宇宙戦艦ヤマト」にはまったけど、「機動戦士ガンダム」とか「新世紀エヴァンゲリオン」には走らなかった。というわけで、多分「現代思想第一世代」とか「オタク系文化第一世代」とかにあたる僕だけど、どちらも未知の世界だし、わからないから苦手だ。ところが、この本は「ポストモダニズム」を武器にして「オタク系文化」を解読しようとするらしい。おまけに著者の東さんは、たしかデビュー作では(読んでないけど)ポストモダニズムの大家デリダを論じたはず。縁遠い世界だよなあ、と思いながら読みはじめたんだけど、これが面白くて、よい意味で期待を裏切られた。出張に行く電車のなかで、ビール片手に読んだせいもあるだろうけど、一気に読んでしまった。

僕みたいな若者文化素人は、オタク系文化なんてマイナーだろうって思いがちだけど、じつは量的にも質的にもそうじゃない。結構な人数のオタクがいるし、自分はオタクじゃないと思ってる人にもオタク系文化は影響を及ぼしてるのだ。だから、オタク系文化を知ることには意味がある。しかも、若い層ほどオタクが多いって事実を考慮すると、オタク系文化は日本の現代社会の特徴をよく体現してるかもしれない。東さんはそう考えて、現代社会を分析するツールである「ポストモダニズム」を用いてオタク系文化を分析した。

この本のメリットは次の二点にある。第一、オタク系文化と現代社会の特徴であるポストモダンな性格の関係を説得的に論じたこと。もちろん(この本によれば)この関係はすでに論じられてるけど、東さんは、ここ十年ほどのオタク系文化の変化を跡付け、オタクの思考様式が「リゾーム・モデル」から「データベース・モデル」にかわったと主張した。さらにいえば、日本社会は、「大きな物語」が存在することを前提とするモダンな時代から、「大きな物語」の存在を否定するポストモダンの時代第一期を経て、「大きな物語」はどうでもよくなるポストモダンの第二期に入った、というわけだ。オタク系文化や、さらにはインターネットやコギャルの背後に、現代人の思考様式の変化を見て取るって、一見とっぴな感じもするけど、いわれてみると頷ける気もする。ふだん僕は「良識ある大人」として、オタク系文化のディープな部分とは無関係に生活し、コギャルの行動には眉をひそめ、何も考えずにインターネットを使ってるけど、よく考えると、こういった現象が現代人の思考様式を変え、あるいは現代人の思考様式が変わったことを反映してるっていうのは、否定できない事実なのかもしれない。

第二、これは東さんの本意じゃないかもしれないけど、「ものごとを説明する」ってことの意味を読者に考えさせること。ポストモダニズム素人の僕は、ポストモダニズムは小難しいことを並べてるって印象しかなかったけど、この本を読んで、じつは僕らの日常生活を説明することに役立つってことを知った。でも、オタクや、さらには現代人一般の思考様式っていう大きなテーマについて説明するとき、僕らはどんな証拠や方法を用いればいいんだろうか。現代人の頭の中をのぞくことはできないから、直接的な証拠は使えないだろう。とすると、あとは説得力で勝負するしかないってことになる。そして、この、強い説得力を備えた本は、僕らに「説得の方法」のヒントを与えてくれるのだ。[小田中直樹]

ギャップに囲まれたスルドサ?

2004/12/06 20:25

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:T.コージ - この投稿者のレビュー一覧を見る

良くも悪くも東浩紀が現代的思考の典型であることを示した本だ。ただし、そもそも一定以上の理解力や構成能力があってこその文章表現であり言語表現であるところの理論としてはギリギリのものだったかもしれない。

この本を待望した者は、元来、この本のような表現形態を忌避する意を持っている者であるハズでもあり、そのことがこの本に対する賛否両論と東に対するアンビバレントなレスポンスを示している一因でもあるのではないだろうか。以上が第一印象だったが…。

ひさしぶりに読み返してみて、意外にいい本だなっと思ったのが本書だ。再読は初見よりもはるかに読み応えがあった。著者がまったく独自に打ち建てようと試みた世界観があり、傍証のひとつずつがよく考察されていて、それだけでも読んでいて面白い。

オタク第二世代である著者がスターリニズムの原理について語り、それが的を射ているばかりか、さまざまな場面で著者の鋭い視点を読むことができる。「オタク系文化の構造を理解していないがゆえにかえってその一面を鋭く抉りだしている…」という村上隆への評価や「リミテッド・アニメの国産化の過程」への孝察、ポスモダ状況下の百科全書派のような「萌え要素」の解析など、読んでいてあきないばかりか、そこでは新たな視点が読者に示されているわけだ。

「これ以降の展開は、読者ひとりひとりの手に委ねたい。」という言葉で本書は終わるが、「動物化」「過視化」といった概念の提示に、読者や論者のレスポンスは物足りないというより理解が足りないと思わせるものが多いという気がする。

他の論者と著者のギャップを知ることができるものとして著者と笠井潔の往復書簡本「動物化する世界の中で」があるが、そのギャップから受ける苛立ちを共有すること以外に現在何があるのだろうかという読者は少なくないかもしれない。そういう困難な時代と情況そのものを著者は描きたいのではないか?…と一読者として思わされる本だ。

欲求と欲望

2002/02/25 10:19

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ちひ - この投稿者のレビュー一覧を見る

一言で言えば、「オタク」や「オタク系文化」について論考してる本です。表紙の裏には

本書の企図は、オタク系文化について、そしてひいては日本の現在の文化状況一般について、当たり前のことを当たり前に分析し批評できる風通しの良い状況を作り出すことにある。

とあります。

また、「ポストモダン」は時代区分のことではありません。著者は「近代(modern)」がまだまだ終わってないと考えているため、

現在の文化状況を、50年前、100年前の延長線上に安直に位置づけることはできない。たとえば、ミステリやファンタジーやホラーに支配されたエンターテインメント小説の現状を、近代日本文学の延長線上で理解しようとしても絶対に無理がくる。そのような断絶の存在は、専門家に限らず、多少ともまじめに現在の文化に触れている人ならば、だれでも感覚的に察知できることだと思う。現代思想や文化研究の分野では、その常識的な直観を「ポストモダン」という言葉で呼んでいるだけの話だ。(15頁)

としています。

「動物化」というのは、「欲求」と「欲望」の対比から出てきたようです。というのは、コジェーヴ(1902-1968)が、『ヘーゲル読解入門』の中で、

「欲求」:欠乏 — 満足で完結した回路。 動物にもある。

「欲望」:欠乏が満足されても消えない。 人間にしかない。

…的なことを述べているのだそうです(『動物化…』126頁)。原語の意味合いが解らないのでわたし正確には把握できてませんが、なんとなく「なるほどな」と思えました。

日本の文化的な場面では、今までは人間的「欲望」の方が、より即物的な動物的「欲求」よりも多く発揮されてきたが、ここんところどうも逆転の傾向にあるようです。そしてその傾向は「オタク系文化」にも指摘できるのだが、著者の印象としては、何も「オタク系文化」に限ったことではないように思われているようです。同感。

私が想起したのは、Web上やオフラインで他人と話している時、特に「議論」と近接した場面で他者と話している時の自分の経験でした。私は「言葉はそれ自体で完結しているにも拘わらず、完結を超えた“何か”をさらに“欲望”させるのではないか」と考えています。しかし、そうは考えず、“欲求”だけを求めている論者と話している時、何かがすれ違っているように感じます。

わたしは相手に向けてタマを放るとともに、相手がそれを何とかして受け取ってくれることと、相手なりに精一杯にこっちに投げてくれることを期待してる。わたしはこっちもむこうもグローブを持ってるはずだと思ってるし、向かい合っていると考えている。しかし、相手はサンテナに200球くらいタマを入れてきてて、グローブを持たずにこっちに向かってどんどん投げ続けている、または、嬉しそうにあさっての方向に向かって投げ続けている。…そんなふうに感じることも多い気がします。

あまり関係ないかもしれませんが、「オタク系文化」と「宗教」って、現在の日本の多くの場面では、それを消費する構造は大体同じようなワクにはめられて理解されてるのかな、と思いました。というのは…どちらも、「食わず嫌いかのめり込み」(上田紀行『宗教クライシス』)の二分化された接近法以外はあまり試みられてない、という分析が可能だからです。

ただ、この本、結論部が用意されてないような気がします。軸も展開もしっかりしてるんですが、今ひとつ何か言葉や章が足りてない印象です。…いや、それが著者の言う「大きな物語の崩壊」をメタで示してるのかも?

不思議な感覚

2003/02/23 15:35

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:PATA - この投稿者のレビュー一覧を見る

本書は、「(1)ポストモダンではオリジナルとコピーの区別が消滅し、シュミラークルが増加するが、そのシュミラークルはどのように増加するのか?」、「(2)ポストモダンでは大きな物語が失調し、『神』や『社会』もジャンクなサブカルチャーから捏造されるほかなくなる。では、その世界で人間はどのように生きていくのか?」、という2つの問題を基軸に書かれた書物です。これらの問いに対する筆者の回答は、本書を参照して頂きたいと思いますが、筆者は本書を読んでいて非常に不思議な感覚に囚われました。 評者が感じた「不思議な感覚」とは、本書が徹底的に「オタク」を対象に書かれた書物であるのにもかかわらず、読んでいると現代社会をオタクという制限なしに議論しているように感じたことを意味しています。

本書は、先の問題を解くために、オタクと呼ばれる人たちの消費行動を分析しています。そこにはアニメや小説、ギャルゲーと呼ばれるゲーム、パソコン(インターネット)といった、所謂サブカルチャー(というより、オタク好みするもの)を中心に議論が進められています。評者はそれらについて、一部を除いて寡聞にして知りませんでしたが、自分が全く知らないゲームソフトやアニメのことでも、本書では親切な解説を交えて分かりやすく議論してくれています。

副題にもあるように、「オタク」を通して「日本社会」を読み解こうとする試みが、本書だけで完結したものだとは思いません。また、本書にはところどころ納得しにくい断定的な主張がちらばっていますが、本書によって日本社会を読み解く新たな道が開けたというと、言い過ぎでしょうか。

教養書+実用書+娯楽書

2002/09/25 22:31

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ミニパンダ - この投稿者のレビュー一覧を見る

本書で論じられている問題は大きく分けて二点。

Q1:近代における「オリジナル」を生み出す作家は、ポストモダンではどうなるか?

Q2:近代においては「人間性」は神と社会が保証していた。ポストモダンでは?

結論だけ言ってしまえば、

A1:データベースとシミュラークルの二重構造になる。

A2:同様に主体も二重化し、

シミュラークル水準…「小さな物語への欲求」=「動物化」。

データベース水準…「大きな物語への欲望」=特定の情報交換で成り立ち、降りることの自由な擬似的で形骸化した人間性を維持。

二つ目の問いなどは先行き不透明な今日においてきわめて実践的なコンパス的役割を果たすし、また何より、本書は東氏の言う「思考の快楽」を十二分に満たしていると思う。扱われているネタ(アニメやゲームや)も現代的であり、教養書+実用書+娯楽書として、万人に手にとってもらいたい一冊である。

オタク文化は新たなステージに突入した

2002/01/14 18:11

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:神楽坂 - この投稿者のレビュー一覧を見る

著者の若さには説得力がある。ある程度年配であれば、「ファースト・ガンダム」や「うる星やつら」の頃と、社会問題化した10年前と、そして現代のオタク文化を一括して考えてしまう傾向があるからだ。80年代以降のアニメを見て育った世代が生み出した「アニメ絵」は旧来のアニメとは異質なものであり、いわゆる「美少女キャラ」も新しいアニメ絵の範疇にある。村上隆は芸大出の画家だからアニメ絵が描けずに外注していると言う人もいるが、それは違うと思う。画風の違いは克服できても、彼はもはやアニメ絵に共感できる世代ではないからである。そうした経緯から、アニメやゲームの主流になったアニメ絵について、新たな評論が必要だと思っていた。ギャルゲー定番の美少女キャラへの欲望は、確かに旧来言われていたような、生身の女性の代償ではない。それを、動物化した欲求と解釈した著者は鋭い。

無尽蔵の応用力をもった原理的考察

2001/11/25 22:43

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:オリオン - この投稿者のレビュー一覧を見る

東浩紀は本書の中心をなす第二章「データベース的動物」の冒頭で、「シミュラークル[=二次創作]の全面化」と「大きな物語の機能不全[=虚構重視]」という特徴をもつポストモダンの本質をめぐる二つの問いを立てている。

第一の問いは「ポストモダンのシミュラークルはどのように増加するか」というもので、これに関して提示されるのが近代的な「オリジナル‐コピー」モデルに対する「データベース‐シミュラークル」モデルであり、大塚英志の「物語消費」と対比される「データベース消費」の概念である。

《近代からポストモダンへの流れのなかで、私たちの世界像は、物語的で映画的な世界視線によって支えられるものから、データベース的でインターフェイス的な検索エンジンによって読み込まれるものへと大きく変動している。その変動のなかで日本のオタクたちは、七○年代に大きな物語を失い、八○年代にその失われた大きな物語を捏造する段階(物語消費)を迎え、続く九○年代、その捏造の必要性すら放棄し、単純にデータベースを欲望する段階(データベース消費)を迎えた。》(78頁)

第二の問いは「ポストモダンでは超越性の観念が凋落するとして、ではそこで人間性はどうなってしまうのか」という疑問である。ここで東は、大澤真幸による戦後日本のイデオロギー状況の分析、すなわち「理想の時代」(45〜70年)と「虚構の時代」(70〜95年)の二分を受けて、「動物の時代」(95年〜)の到来あるいは「データベース的動物」という新たな人間像を提示する。

《データベース型世界の二層構造に対応して、ポストモダンの主体もまた二層化されている。それは、シミュラークルの水準における「小さな物語への欲求」とデータベースの水準における「大きな非物語への欲望」に駆動され、前者では動物化するが、後者では疑似的で形骸化した人間性を維持している。(略)近代の人間は、物語的動物だった。彼らは人間固有の「生きる意味」への渇望を、同じように人間固有な社交性を通して満たすことができた。(略)しかしポストモダンの人間は、「意味」への渇望を社交性を通しては満たすことができず、むしろ動物的な欲求に還元することで孤独に満たしている。そこではもはや、小さな物語と大きな非物語のあいだにいかなる繋がりもなく、世界全体はただ即物的に、だれの生にも意味を与えることなく漂っている。意味の動物性への還元、人間性の無意味化、そしてシミュラークルの水準での動物性とデータベースの水準での人間性の解離的な共存。》(140頁)

著者自身が書いているように、本書のエッセンスはほぼ以上で尽きている。(データベース化された信念と記憶と歴史、そこからサンプリングされ身体化=動物化される表象、そしてそれらを媒介する「工学的」な命題知と能力知の体系。実に面白い。)

この原理的考察から何が生まれてくるか、どのように「応用」されうるのか。著者自身は第三章で、予告編として二つの序論的試みを示している。その一は「ポストモダンとは表層的にはどのような世界で、そこで流通する作品はどのような美学で作られるのか」をめぐるもので、ここでの考察を通じて、「超平面的」なシミュラークルの世界において働く「過視的」(=過剰に可視的)な欲望や視覚的な近代の超越性に対する過視的なポストモダンの超越性といった哲学的問題の所在が示唆される。

その二はゲーム批評への応用で、具体的には『YU‐NO』をめぐるやや立ち入った分析がなされている。《このようなすぐれた作品について、ハイカルチャーだサブカルチャーだ、学問だオタクだ、大人向けだ子供向けだ、芸術だエンターテインメントだといった区別なしに、自由に分析し、自由に批評できるような時代を作るために、本書は書かれている。》(174-175頁)

若き知、退屈な日常のなかで

2002/02/04 17:30

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:サブルテ - この投稿者のレビュー一覧を見る

東浩紀の才能はみっつある。ひとつには、テクストを読み解くするどい分析的な知。これは、決して多くはない彼の文芸批評の仕事が示すところである。

ふたつめは、哲学的な思考。彼のエレメントは、おそらく哲学研究にある。才能に恵まれたがゆえに、若くして文筆の仕事を始めた彼は、そのエネルギーを古典的な哲学研究に注いでいたなら並々ならぬ哲学研究者となっていただろう。しかし、彼の哲学的思考の才能は、著作のはしばしでいかんなく発揮される。それはものごとの原理を説明する知といってもよいかもしれない。これはひとつめの才能とも関連することだが、日本語・外国語にかかわらず「ことば」への鋭敏な感性を東浩紀はもっている。ハイデガーやデリダの語源的な探究を、日本的な知のなかに活かしたり、いまは語のレベルで発揮されているその感性をディスクールの単位にまで広げれば、東はまだまだ飛躍するはずである。

最後にみっつめの才能は、現代文化を読者の視線でみつめられること。たとえば本書のオタク文化の分析がそうである。オタク文化のただなかにオタク的に生きる若者たちに、彼の分析は、距離をとること、客観的な対象にすることを許す。そうして、オタクの主体たちは、自らのオタク的対象との関係や距離について、納得のゆく説明を受けることになるのである。

しかしながら、本書の魅力でもある思想によるオタク文化の説明は、どうもまだ両者の接続がうまくいっていないとの私感をもたざるを得ない。コジェーブの歴史の終焉のような大きな物語により時代の背景を説明することは必要であるかもしれないけれども、東が本書で語っている内容は必ずしもコジェーブをもちだすまでもないことであるし、コジェーブの哲学の曲解とも成りかねない。そうはいえ、この本がオタク文化の若者たちにとっての最良の思想入門書であることに違いはない。

本領の現代哲学研究の場での成果の早い出版を願うものである。

<大きな物語>崩壊後の文化のゆくえ

2002/01/29 18:16

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:藤崎康 - この投稿者のレビュー一覧を見る

本書の副題「オタクから見た日本社会」が示すように、この本では「オタク文化」ないしは「サブカルチャー」という視点から、現代というポストモダン時代のありようが分析される。著者の東浩紀は、オタク系文化の起源がじつは、アニメにしろ、特撮にしろ、SFにしろ、コンピュータ・ゲームにしろ、戦後、50年代から70年代にかけてアメリカから輸入されたサブカルチャーだった、と指摘し、オタク文化を日本独自の現象(たとえば江戸文化の継承)だとする説を疑問視する(19、20頁)。ところが、映画や文学や社会現象には関心があるが、オタク文化が苦手な私は、オタク論よりも、むしろ「ポストモダン」や「動物化」について鋭く論じる東氏の筆法にとても興味をそそられた。「ポストモダン」(ポストモダニズムではなく)は、現在の映画・文学の停滞、あるいはオウム事件、米同時多発テロ、さらに日本でのコスプレ・ナショナリストらの横行などに、いやおうなく関わってくる問題だからだ。たとえば、冷戦崩壊後のこの12年間、小林よしのりや福田和也などの日本の右翼的言説は、サブカルチャー化しフェイク化しオタク化することで生き残ってきたが、それは、日本の戦後処理の、アメリカからの文化的侵略の、近代化とポストモダン化が与えた歪みに深く関わる問題である(38頁)。

さて、「ポストモダン」とは、狭く取れば、70年の大阪万博をメルクマールとしてそれ以降、つまり「70年代以降の文化的世界」のことである。フランソワ・リオタールが指摘した「大きな物語の凋落」後の世界である。つまり、世界史的にいえば、18世紀末より20世紀半ばまで、近代国家では、成員をひとつにまとめあげるためのさまざまなシステムが整備され、思想的には啓蒙や理性の理念として、政治的には国民国家や革命のイデオロギーとして、経済的には生産の優位として現われてきた(44頁)。そうした「大きな物語」に支配された近代に対して、ポストモダンでは、「大きな社会規範」が機能不全を起こし、社会全体のまとまりが急速に弱体化する。それが明確になるのは、第1次大戦後であり、表面化するのは、冷戦が終焉し、共産主義という最後の大きな物語の亡霊さえ消えた89年のことだろう。したがって、近代からポストモダンへの移行とは、70年代をひとつの中心として、75年から89年までの14年間をかけてゆるやかに行われたものだと言いうる(104頁)。なお、消費者が欲望を、他者を介在させずに、瞬時に機械的に満たすようなアメリカ型システムを、東氏は「動物化」と呼ぶ(127頁)。 (bk1ブックナビゲーター:藤崎康/現代文化論・映画批評 2002.01.30)

近代?ポストモダン?

2001/11/23 22:13

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:メル - この投稿者のレビュー一覧を見る

東浩紀が新鮮なのは、現代思想とオタク、サブカルチャーをリンクさせたことにあると思う。従来の学問世界ならば、思いつかない組み合わせだろう。一見すると、皮相な低俗であると思われるサブカルチャー、オタク文化を現代思想というツールを用いて分析する。そして、オタク文化も現代思想でいうポストモダンの状況を見事に現しているんだよ、ということを示すのが、本書の目的だと思う。

本書による、現在のオタク文化、サブカルチャーの分析を簡単に、まとめてみると、まず近代は「ツリー型世界」でここでは、表層と深層、小さな物語と大きな物語は、相似関係でつながっており、表面に現れている小さな物語は大きな物語によって意味付けされていたということになる。一つの小さな物語は一つの大きな物語へとつながっていく。世界を理解するということは、小さな物語を通して大きな物語を理解するということだ。

一方、世界の意味付けの役目を果たしていた大きな物語が、やがて機能不全に陥ってしまったポストモダンの世界は、東浩紀によると「データベース型世界」と呼ばれ、ここでは、小さな物語と大きな物語は直接的につながることはない。ポストモダンでは、大きな物語に代わってもはや物語に見えない、大きな非物語=データベースから適当に抜き出して組み合わせた小さな物語が生まれる。したがって、同じ大きな非物語からでも、いくつもの異なる小さな物語が出来てしまう。同じものでも、解釈次第で多様なあり方を示してしまう。世界全体が共感できるような大きな物語はもう消滅してしまう。

このようなことを、「データベース」「動物的」「大きな非物語」「過視的」などのキータームを使って論じているのだが、本書全体を通読してみると、これまで作り上げた東浩紀自身の「データベース」から使えそうな用語などを取り出して適当に組み合わせたら書けた、という印象を受ける。ポストモダン的というか、オタク的と言ったらよいだろうか。

もうひとつ気になる点は、これは「大きな物語」の終焉というポストモダン論の批判にも言われることだけど、本書でいう「データベース型世界」というモデルも一種の「大きな物語」になるのではないだろうか。結局、いまだ近代は終っていないのではないか、と思わせる。本書では、近代とポストモダンのモデルを図を使って説明しているが、二つがそれほど異なっていないのではないか、という印象を与えるのだ。

最後に『YU−NO』というギャルゲーの分析をしているのだが、このゲームを東浩紀は「しかし筆者には、その空想こそが、大きな物語の凋落のあと、世界の意味を再建しようと試みて果たせず、結局はただ小さな感情移入を積み重ねることしかできない私たちの時代のリアリティを、独特の手触りで伝えているように思われる」と意味付けしてしまう。この意味付けする行為は、まさに「大きな物語」へと繋げる行為なのではないだろうか。要するに、ポストモダンを論じながら、実際の行為は「近代」的なのではないだろうか、ということだ。この点をどう処理したらよいのか、考えてしまう。

そういうわけで、本書はまだまだ未完成という印象は拭えない。しかし、本書には論じ尽くされていない問題がたくさん残っていたので、今後を期待してみたい。