笑ってしまうほど不可解

2012/02/20 21:47

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:king - この投稿者のレビュー一覧を見る

青木淳悟初の長篇小説。これはもう訳が分からなくて楽しすぎる。訳が分からないと言っても、話や書き方に難解なところは特にない。外国人留学生を受け入れた高校の担任が記録した日誌みたいな内容なんだけれど、ほんとそれだけで終わる。

青木だからいったいなにをしてくるのかと思いつつ読んでいくと、特に変なことはなく、ある高校が海外からの留学生を受け入れるというちょっとした非日常のようすが事務的ともいえるような調子で綴られていく。それもカナダから来たのに仏語圏のケベック出身だったため英語がわからないのかとフランス語で対応しようとするものの、じつは移民だったため母語はポルトガル語だったという複雑な事情がからんで、教師たちも対応に苦慮する様子などが読んでいてわりと面白くて、とても地味なノンフィクションを読むような調子で最後まで読み終わると、その時に愕然とすることになる。これはいったいいかなる小説なのか、というのがまったくわからないことに気づくからだ。

もう、笑ってしまうほど不可解。え、なんだこれ、と思うことは間違いない。

「小説らしさを取り除いた小説」といえばいいかも知れないけど、その着地点がノンフィクションとして結構面白かった、というのはどうなのか。かといってノンフィクションそのもの、でもなく、視点人物は「担任」と呼ばれ、叙述方法は三人称視点の小説のように見えるけれど、ところどころ不思議な時系列の前後もあり、訝しい。

この叙述の微妙な居心地の悪さ、語られる内容との距離感には始終つきまとわれることになる。留学生が犯人かと思わされるような解決されない盗難騒ぎなどもあり、叙述においても内容においても不思議な、不穏な気配はぬぐえない。言語にまつわる複雑な事情を持つ彼女が留学してくるというのも謎と言えば謎ではある。

あえていえば、ある種の前衛文学、実験的作品が前面に押し出す「実験性」そのものを削ぎ落とす、という逆向きの実験小説だとも言えるのかも知れない。この小説とノンフィクションの落差にこそなんらかのたくらみがあるはずだろうけれども、よくわからん。

この作品には下敷きにしたらしいノンフィクションがあって、自費出版らしくネット書店等では買えない。この二作がどういう関係にあるのかは不明だ。確かにこの作品には「私」がいないのだけれど、あるいは青木は、そのノンフィクションのなかの高校を、「私のいない高校」と呼んでいるのだとも解釈できるタイトルではある。

ノンフィクションのようでもあるけれど、やはり視点人物が「担任」として一度距離を置いて眺められている以上、そこには小説的、批評的な操作が加えられていると見るべきだろう。文章が平易で何気ないように見えるのにもかかわらず、文章はいちいち結構面白く、ただの日誌とは言えない。担任の思考も、なんというかきわめて普通に常識的で、あえていえば凡庸に他ならないのだけれど、その「凡庸」さが「凡庸」ゆえに面白い、というように読めるのは、この日常の凡庸さをあえて浮き彫りにさせるように企図されて書かれているからだろうとは言えるのではないか。

この叙述の距離感は、「私のいない」という表題での言明とあわせてひとつの核心でもあるとは思える。

とりあえず、「小説」というものに困惑させられるのが青木淳悟の面白さ(面白くないのが面白い、というのではなく、面白さが奇天烈な場所にある)なので、人に勧めるかどうかと言えばノーと言わざるを得ないけれど、個人的には妙に面白いし楽しい。私がそうだから言うのだけれど、後藤明生が好きなら面白いかも。

しかし、これみんなどう読んでんの?

読み流した人は損をする。油断のならない小説。

2011/08/14 22:38

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:相羽 悠 - この投稿者のレビュー一覧を見る

一九九九年、国際ローゼン学園はカナダ人のナタリーを初の交換留学生として受け入れた。ホストファミリーやほかの留学生に助けられ、担任教師の藤村の親身な指導をうけ、ナタリーは日本の高校生活になじんでいくのだが……。 留学生を迎え入れた数カ月を描く、どこか変な小説だ。まず気になるのが、書名の「私のいない」の意味だ。本書は主に藤村の視点から語られるが、語りの力がとても弱い、というか安定性に欠けている。「昼過ぎには宿に着いてさっそく展望風呂へ向かうと、湾を隔てた先に相変わらずのように富士の姿があった。部屋に食事が運ばれるまでには海岸から同じ風景がしっかりとカメラに収められた。夕食後に担任は宿からホストファミリー宅へ電話を掛け……」藤村視点で物語の流れを追っていた読者は、「担任は」の語句でいきなり突き放される。描写が主観から客観へと切り替わり、「私」視線の話し手が突如姿を消してしまうせいだ。このように小説随所で視点がさりげなく替わり、読者は何度もはっとさせられる。

しかも「私」視点をつきつめないのは藤村だけではない。ほとんどの登場人物がフルネームで紹介され、生徒の所属するクラブ、クラスでの役割、教師の担当科目などの情報があたえられる。ただし説明されているのは学校での公の立場だけだ。「このとき日直の能木さやかは最前列の席で真っ直ぐ前を向いたまま号令を掛けた。全員が起立して気を付けするタイミングは耳で判断することができ、椅子の音が静まったところで一拍置き、間合いを計るように……」と人物の行動や感覚が細かく記述されていても、個人の心情が吐露されることはない。そこには個性も、自己主張も、葛藤も見られず、「私」を表現しない高校生活が描かれている。

生の感情を表現する「私」のいない本書にはぼんやりした薄気味悪さが漂う。どきりとさせる要素は忘れかけていたころ登場する。度重なる生徒の私物の紛失、留学生が安い物にしか興味のないこと、前の日掃除したのに汚れている日曜日の教室、修学旅行の自由時間に市内で見かける生徒が少ないこと。実はとんでもないことが起きているのではないか。留学生が週末集まる目的は何か。気になりだすと疑惑は深まる。

薄気味悪さは文章にも垣間見られる。学校側は異文化体験が▼課題【ルビ:プロブレム】であり▼使命【ルビ:ミッション】でもあると覚悟している。さらっと読み流しそうだが、待って欲しい。プロブレムと聞いて人がまず思い浮かべるのは困難な状況ではないのか。ひょっとしてダブルミーニング? 留学生受け入れという課題の難しさを伝えたいのか。そう合点するかもしれないが、「ミッション」のほうは? ミッションは布教も意味する。使命と布教が結びついているとすれば、この学校は何かの布教を目指しているのか。不穏な言葉はまだある。「ナタリーがカメラを▼とりに【傍点】行きたがっている」という生徒の言葉に「もうこんなじかん! ▼ま【傍点】やくしなくちゃ」というナタリーの言葉。「取りに」と「早く」の意味だが、本書の文脈からは「盗りに」「麻薬」が連想される。

さらに薄気味悪いのは、担任に学校生活も休日の過ごし方も徹底的に管理されながら文句も言わないナタリーの姿だ。まるで従順な日本人そのもの。そして「今度の留学では日本語の習得が事実上の課題」だったナタリーが何を習得したか、数カ月の交流で生徒やナタリーがどう変化したかと言うと……。やはり本書は一種のホラーだ。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ひのえ - この投稿者のレビュー一覧を見る

留学生を受け入れるのって大変ですね。配慮しなければいけないことが多いです。文化の違いを受け入れるのも難しいです。

投稿元:

レビューを見る

タイトル通り、「私」=主人公がいない高校生活を描いた興味深い小説。

著者と世代が近いせいか、ところどころ懐かしさを共感出来る部分があった。

淡々としていて面白かった。

投稿元:

レビューを見る

読了後、不思議な気分になる小説です。

しかしこの言語化できない、腑に落ちない感覚が好きな人には最高の小説ではないでしょうか。

『群像2011年8月号』に掲載された青木淳悟と阿部和重の対談が、この作品をもっとも面白く読める批評だと思います。

どっから読んでもすばらしいですが、速読だけはダメです。

一文一文丁寧に読みましょう。

投稿元:

レビューを見る

特に何も起きない学園生活が淡々と綴られている。だけどどこか不穏。

タイトルの意味について考えて、何だかぞわぞわする感じ。

もう一度読み返したい。

投稿元:

レビューを見る

主人公視点のない小説。その構造上、盛り上がりに欠けてしまい、ともかく読み続けるのが辛かった。タイトルからしてミステリー的展開になるものと踏んでいたので、書き方がどう活かされるのか期待していたけども、とうとう最後まで普通に終わってしまった。それが新しいってことなら、自分にはわからない。

投稿元:

レビューを見る

青木淳悟の「私のいない高校」を読了。センテンス単位の凄みで言うと前作「このあいだ東京でね」(過去レビュー参照)ほどではないものの——そもそもそれを評価基準にしていいのかも微妙な小説ではある——やはり青木氏の底知れなさを思い知らされる作品でした。

学園モノの小説、といってもあくまで舞台が高校というだけであって、所謂ジャンルとしての学園モノではない。本来なら焦点が当てられるはずの「生徒たち/教師たちの日常や苦悩」は極めてあっさりと描かれ、というかほぼ書かれずと言ってよく、それよりも学校の諸行事、ある留学生を受け入れていく過程、女子校が共学になる段階で発生する事例の概要ばかりがある種の観察報告のような文章で書かれる、(言ってしまえば)「だけ」の小説である。判然と主人公といえる存在がない。

面白いか?わからない。誰かに「君はさして面白くもない前衛ぶった(しかしこれは筋にしても書き方にしても別に「前衛」ではない、それも凄いのだが)作品を、それまでにないから、とかそれらしいコジツケ理由で評価して、さも僕は理解がありますよ、新時代の人間ですよ、と思いたいだけなのだ」と言われたらグウの音も出ない。正直自分にそのケがないとも言えないからである。しかし多分本当の新時代人は「グウの音」なんて使わないだろう。いずれにせよ僕はとにかく「わからない」にとどまって分かったフリをしてでもとにかく考えてみることを選ぶ。

この作品の個人的にもっとも魅力的な点は、読んでいると、人物がたくさん登場しているのにその影は見えず、ただ学校の中にその声の反響が絶えず鳴り響いているような感覚になることだ。

無論、それぞれのエピソードの概要や行事は、とても細かく描かれている。テストの時間割や、先生同士の授業の交代による時間割変更など、読み進めるのが面倒になっても仕方ないと思えるほどだ。その意味で「群像」やツイッターで既に様々な人が言及しているように、この小説はとても透明で、均質である。

ところが、もしこれで「実は生徒はみんな死んでいて、この話は誰かが見ていた夢でした」的なオチになっても全く驚かないほど、何か現実的なものが感じ取れないように思える。僕の例はあまりに陳腐であるにせよ、とにかく前記のようなことは起こらない、というか何も起こらないし、誰かの思考や視点の流れによる文章の膨らみみたいなものも一切現れない。

「視点がひとつに固まらない、教室の中を浮遊しているような視点というのをどうにかして維持していこう、それだけを推進力にして進めていこう、それは常に意識していました。」(青木淳悟、講談社「群像」2011年8月号、阿部和重との対談において)

この作品にも、「このあいだ東京でね」の過去レビューで触れたような「あるものに対して言葉を費やせば費やすほど、本来の意味とは違った場所に行ってしまう」とでも言えばいいのか、そういう青木淳悟的面白さがある。学校に響く無数のエコーの中を漂いながら、そのエコーが重なったところにある事物が現れる、というか、ある名前が目に入った瞬間にそれは生身の人間のイメージではなく、人間のシ���エットを持った(波紋のような?)反響となって学校の中を伝わり、また別の名前が現れると、また違うシルエットの反響が起こって……。、

阿部「青木さんのすべてに対して一定で、完全に等距離で接したいとする欲望は、どこから気ているんでしょうね」

青木「愛とか(笑)」(同「群像」より)

僕は学校での思い出というと、割と出来事云々よりも、ある情景に対しての思い入れの方が強い気がする。しかも誰かと〜しているというより、晴れた日に薄暗い階段に陽光が射し込んでいる場面だとか、夕方の廊下とか、人がいないという情景に対して。「私のいない高校」から感じ取れるのはそれと近質の感覚ではないか。何かがないことで聞こえてくる音、見えてくる風景、発生する思考があるはずであり……であるからこそ僕はこの作品を「ダブ小説だ!」とひとりごちたのだ。それもかなりミニマルなダブではないか。

青木氏は僕が先ほどから引用している「群像」の記事の中で、「金八先生」をはじめとする所謂学園モノに強いアレルギーがある、という旨の発言をしている。僕はこれにはかなり共感するところがあるということは言っておかねばなるまい。

投稿元:

レビューを見る

ええ、ほんとうに。

へんな小説。

なんかへん。…と思ったら、そう、主人公が見当たらない。語り手もいない?

何かに照準を当てるという感じも、あまりない。

出来事は起こるのだけれど、解決されたりこれといってされなかったり、発展するのかなと思うとしなかったり急に閉じたり。

そのくせ読み易いし、何かが気になるので、読んでしまう。

東京の高校にカナダから留学生がくるのだが、このナタリーは仏語圏のケベック州から来たので英語は苦手、ならば仏語かというとそうでもなく、彼女は実はブラジル系カナダ移民で、母語はポルトガル語と、まずはこの出だしの噛みあわなさ。

この彼女が何やら巻き起こすか、彼女を巡っての何かかというとそうでもなく、誰かの内面に添うかというとそうでもなく、ただ個々には魅力的なキャラもいて、決してつまらなくはないのだから厄介である。

不思議というか、不安定で不明。

なんだろう、これは。

投稿元:

レビューを見る

+++

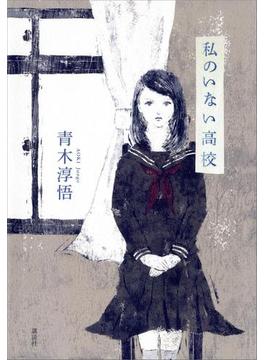

カナダからの留学生(でも英語が苦手)を受け入れた、とある高校での数ヵ月―。描かれるのは至ってフツウの学園生活のはずなのに、何かが、ヘン…。“物語”の概念を覆す、本邦初「主人公のいない」青春小説。

+++

自分の中にある「小説」というものの定義を当てはめて読んではいけない一冊である。センセーショナルな事件が起こるわけでも、謎解きがあるわけでもなく、もどかしい恋愛も愛憎劇も、心あたたまるエピソードがあるわけでもない。ブラジル出身のカナダからの留学生ナタリー・サンバートンを迎え入れたある高校の日常が、担任教師の覚え書きのような日誌のような形式で綴られているだけなのである。ほんとうにそれだけなのである。留学生とクラスメイトたちとの交流も、担任教師の目に見える範囲でさらりと現象のみに触れている程度であるし、特定の誰かの心情が深く描かれているわけでもない。日々の時間割とか、留学生にどんな対応をすべきかという試行錯誤とか、学校行事の進行具合などが、どれも淡々とした表情で並んでいる。面白いのかどうかよくわからないというのが正直な感想なのだが、不思議ななにかに引っ張られるような気もするのがますます不思議である。

投稿元:

レビューを見る

「私のいない」=「主人公がいない」あるいは「物語の焦点がない」という感じか。とにかく普通の小説を読むのとはまったく違う手触りの作品。ともすれば無機的な記録文となりかねないものを小説として成り立たしめているものは何かというのは追々考えたい。

投稿元:

レビューを見る

この小説の仕掛けを味わうには、少なくとも二度読む必要があると感じる。一度目に感じた違和感をひきずりつつ、考えつつ、二度目を読むとおもしろさがだんだんわかってくる。ゆっくり歩くと仕掛けがわかってくる、だまし絵のなかに入り込んだような読み心地。「楽しませてもらう」のではなく、発見の楽しさがわかる読み手向け。

投稿元:

レビューを見る

アンネの日記海外留学生受け入れ日誌(大原敏行著)※を一部参照しつつ、全体をフィクションとして改変・創作したものですと書いてあります。高校の先生が書いた日誌をさらに俯瞰している誰かの目線で書かれています。ところどころ担任は…が登場するので。業務日誌や報告書に近い雰囲気があって担任の感情表現がなく、生徒の行動や発言に先生的分析(教育効果のほど)を加え一喜一憂しています。すごく描写がリアルです。誰でも高校時代を思い出すことでしょう。修学旅行に行くという話では最近読んだ悪の教典を思い出すのですが、真逆を行くような何も起こらない話。多くの先生はこの本のように誠実に務めを遂行しているのだろうなと妙にナットク。あえて、つまんないなあと過ぎていく毎日毎年もここまで感情を押し殺して実直に書くと普遍で素晴らしい学園の営みに思えます。※9/13読了

投稿元:

レビューを見る

タイトルに対して抱くイメージと、書かれている内容にギャップがある。読み終わってみればなるほど確かに「私」がいないのだなとわかる。

読んだあとで何と書こうか考えあぐねてすぐにレビューが書けなかった。

留学生を迎えることになった高校の担任が綴った丁寧な日々の備忘録といった内容だ。参考にした記録があるようだ。おもしろくなくはないのだが、もし内容のまま「高校教師の備忘録」などといったタイトルにしてあったら手に取ったかどうか。どこまでアレンジしてあるのか知りたいような気がした。

投稿元:

レビューを見る

創作物についてひとつの意見を持っている。それは「創作物は発表された時点で作者の手を離れ受けてのものになる」というものだ。それに従うならばこの「私のいない高校」という小説は、発表されてもなお作者が作品を手放していないと感じる。

局アナがナレーションを付けたドキュメンタリーを見ているような感じだった。