3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:えんぴつ - この投稿者のレビュー一覧を見る

7月の満月は、バックムーンBuck moonというらしい。

教授は、Buck moonとなっているだろうか。

「音楽は自由にする」の後の教授は、淡々と、己を語る。

以前は、ミュージシャンとしての側面しか知らなかったことを恥じたいほど、改めて教授を知った気がする。

言葉を以って教授を語ることなどおこがましい。

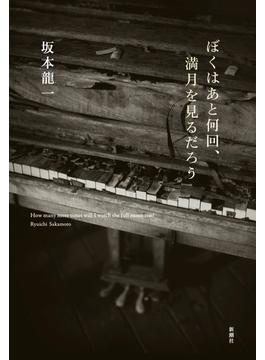

言葉によって語られた「坂本龍一」をしっかり受け止めたい。ニューヨークの自宅の庭に置かれた朽ちゆくピアノを思う。日々、そのピアノを見ていた教授が先に朽ちた・・・・のか。ピアノはそれを知っているのか。

その昔、映画「シェリタリングスカイ」を観て、ポール・ボウルズを知り、全集を買って、読んだ。

「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」と、教授はボウルズに回帰したのだろうか。

人が終わる時、人はこのように静かに己を己に引き寄せることができるのだろうか。

ナンシー・ウッドの「今日は死ぬのにもってこいの日」に触れていて、さっぱりした諦観には憧れがある・・・と言っている。

ナンシー・ウッドは「今日という日は贈り物」とも言っている。教授は、自身の贈り物の日々を終えた・・・。読後、淋しさと、そしてそれと同じくらいのあたたかさ感じた。淡々と、静かに・・・私は教授を思いたい。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:バベル - この投稿者のレビュー一覧を見る

坂本さんの最後の言葉、確かに文字の向こうに坂本さんがいた。

私は教授になれないけど、教授を目指したいと心から思った。

語り残しておきたかったもの

2025/03/28 12:25

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ichikawan - この投稿者のレビュー一覧を見る

タイトルからして自分に残り時間が少ないことを意識していたことがわかる。壮絶な闘病記であり、教授が語り残しておきたかったものであろう。

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ta - この投稿者のレビュー一覧を見る

坂本龍一さんが亡くなったというニュースを見てから、読みました。とても素晴らしい内容だったので、感動しました。

投稿元:

レビューを見る

坂本龍一 死後1年が経とうとしている。坂本の業績、「音楽は自由にする」2009年の以降亡くなる月の3月8日までを口述筆記したエッセイ。優しい語り口で書いているが、反戦、反原発の姿勢で音楽、芸術を縦横に表現し語っている。常に新しい音を模索して僕たちに提示している。発表した作品の制作過程など詳らかに教えてくれている。彼の業績は音楽だけでも多方面にわたり映画音楽でも実際に深く鑑賞して作り上げていることが書かれている。子供の時から多くの映画を見て映画に傾倒している。父の影響でと書いているが読書量も半端でなく博識で、人間に寄り添うダイバーシティ(多様性)を尊重するリベラルな芸術家であることがわかる。

私たちに寄り添い語り掛けるような控えめな口調ながら、安保法案や神宮外苑の伐採には最後までノーを発信した人でした。本人はもっと生きたかった、もっと表現したかったであろうことが伝わる本でした。

編集者の鈴木正文氏のあとがきは、熱いタッチで書かれていて、本当に神様は残念なことをしてくれたと思わせる追悼文でした。

投稿元:

レビューを見る

『音楽は自由にする』の続刊。2009年以降の活動をまとめたもの。本人の言葉で語られているので、教授の人間として部分が垣間見え、とても興味深くも、本の終わりに近づくにつれて2023年3月28日を迎えることが悲しく、寂しい気持ちでページをめくりました。

長く生きたいとう反面、生物として定められた命を操作されたくないという葛藤も大きかったのだろうと感じます。

投稿元:

レビューを見る

坂本龍一は考え方(思想)も人柄も嫌いだが、がんサバイバーとしては同じ立場なので読んでみた。

歴史・年譜でさっぱり面白くなかったが、よいお値段なので勿体ないので最後まで読んだが、そんな理由で1ヶ月も掛かった。

そして坂本龍一が嫌いなのを再確認した。

崇拝者以外にはオススメしない。

これで心置きなく次の本に行ける。

投稿元:

レビューを見る

音楽的にとても尊敬する坂本龍一の本という事で借りてみた。

貴人的に同じ病気(中咽頭癌)を患った(外科手術で7年経つが)身としてもとても興味があった。

内容は作者の人生観や色んな活動等の記述が多く正直あまり共感することも無く、興味もあまり抱かなかった。

人物的にはスマートな繊細に見えるが実は感情的で結構自分本位な性格な感じがして、それはそれで親近感は沸いた。

残された音楽はとても素晴らしい!

ご冥福をお祈りします。

投稿元:

レビューを見る

今までの人生で、これほどその人の人生とその終わりまでを追い続けた人はいなかった。

死そのものが、坂本龍一の最後の作品であるかのようでした。

教授、最後まで見届けましたよ。

ひとりのミュージシャンがこれほど多岐にわたって活躍したという事実に心が奮い立たされますね。

教授からはたくさんのことを学んだけれど、死は時間をかけて準備し、納得して迎えるものだと最後に教わった気がするんです。

細野さんも言ってましたね。

投稿元:

レビューを見る

連載中にも読んでいたけれど、こうやってまとめて読むと、人生の拡がりと密度に圧倒される。

#音楽は自由にする を読んだときは、教授のバックグラウンドを知ることができたような、ちょっとばかりミーハーな興味深さだったけれど、この本は、記憶に新しいものごとを、教授がどう感じ、どう考えていたのか、いかなる意図であったのかの一端を確認するように読んでいた。

この密度、この速度に伴走した、パートナーの方もすごい。彼女への信頼感が、急にふっと現れるところがいくつもあって、うらやましく思いつつも、こんな方がそばにいてよかったなあとも。

心残りはあろうけれど、自分の音楽を全うされ、行うべきことを行い旅立たれたことを知り、こちらの背筋がしゃきっとのびる。世界の音を、ていねいに聴こう。

投稿元:

レビューを見る

音楽は自由にする

その言葉が集約している感じがした。

坂本龍一氏の考え方や生き様が知れ素晴らしい本であった。

投稿元:

レビューを見る

何を隠そう教授の作った”音楽”にしか触れたことがなかったので、こうして著作(といっても口述らしいが)を読むと新しいことがいくつかわかって興味深かった。

特に、楽曲から醸し出される繊細なイメージとは違って、実は”お金と女性に目が眩んだ若者”だったことを吐露していたり。

その昔、ター坊(大貫妙子)と同棲していたことにも触れられていて、当然ながらター坊も了解済なのだろうから、今だから語れる、すなわち、それだけの時間が経ったんだなあ、ということを強く感じさせます。

僕的には「戦メリ」での役者&メインテーマのイメージを当時から引き摺って今に至る、な対象ブツだったので、それ以外のいろんなアウトプットや政治的な活動も含めての全人的なところがわかって面白かったです。随所に出てくる”パートナー”さんとか、息子さんとか、Wikiや関連サイトを片手に紐解きながら読みました。

投稿元:

レビューを見る

人生の残された時間が少ないことがわかっているからこの本が残された、となると複雑な心境になってしまいますが、坂本さんの最後の言葉を記録した一冊としていつまでも残ってほしいと願います。

本書で印象的なのは、坂本さんが健康であったならおそらく語られることはなかったであろう家族についての話が多いこと、とりわけ随所で語られる晩年を共にしたパートナーとのエピソードは心に残りました。よほど信頼していたんだな、と。

同じ時代に生き、坂本さんの音楽に力をもらったこと。いつも社会的な問題と戦い続ける姿に勇気をもらえたことは自分にとってかけがえのないものです。

心からご冥福をお祈りします。

投稿元:

レビューを見る

- マーカー引きまくった、とにかく面白い、想像よりももっと強い人だったんだな。

- それでも、死は突然。突然終わった。さっきまで、尊敬する先生から絵をもらって嬉しいなんて話があったが。人の一生はかくも短く、突然終わる。

- ただ、最後の最後まで、横になりながら、スマホからメッセージアプリで、オーケストラに指示を出し、朗読を聴きながら指揮棒を振った、そして慟哭。

- それだけギリギリまで意識がはっきりしていて、自己理解が高くて、前向きに生きてたんだな。

- 自分のことを自分で理解して、自分を動かしていく。主体性。意志の力。意志の強さ。

投稿元:

レビューを見る

まぁ覚悟はしていたけれど、まさかの幸宏に続いて教授まで…とショックが続いた上半期となりました。ヨーダはジェダイマスターだから大丈夫だよね…