もうすこし踏み込んでもよかった

2023/08/07 15:33

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:トリコ - この投稿者のレビュー一覧を見る

自分が1973年生まれで、この本がよく売れているというので買って読んだ。この年に生まれた第二次ベビーブーマーたちが直面した世の出来事や身近なものごとについてよく書かれているが、試し読みの部分に書かれていたような、ペットボトルがない時代に~とか、携帯がない時代に~とか、そういうごく身近なことについてもっと踏み込んで、著者の経験なども交えながら書かれてもよかったのではないか。

しかし、もう、携帯もメールも使わずに、新宿や池袋などで大勢が集まったり、チケット争奪戦に挑んだりはできないだろうな。

投稿元:

レビューを見る

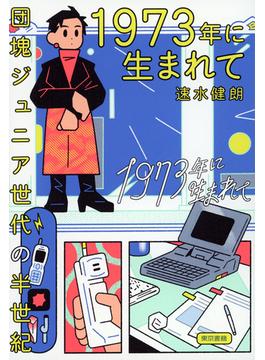

著者の生まれた1973年からの50年間を社会、政治、経済、サブカルチャー、事件、風俗などを語りながら振り返る。

私は著者と世代が違うので共有できてない情報もあったが、概ね面白く振り返ることができた。携帯電話やインターネットがなかった時代にどうやって生活していたか、思い出させてくれた。

投稿元:

レビューを見る

1974年の早生まれなので一応同学年。ということで読んでみた。記憶に残る数々の出来事がたくさん記載されていて、ああ、全部覚えてるわー、と思いながら読み勧めていたのだけれども、読了後は少し物足りない感じ。きっとそういう狙いで書かれたのだろうけれども、著者の方の解釈的なものがほとんどなかったからかな。

投稿元:

レビューを見る

#読了 速水健朗 @gotanda6 さんの著書「1973年に生まれて 団塊ジュニア世代の半世紀」

私も1973年生まれにて即購入、二日で読了。当時の時代背景に懐かしい思いを馳せながら読ませて頂きました。CoCoファンとしては「瀬能あづさ」さんのお名前を発見できて狂喜乱舞でした!

投稿元:

レビューを見る

«「当たり前」の前を考える»

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

バブル世代を扱った物語やエッセイは今まで何冊か読みましたが、団塊ジュニア世代について書かれた本は読んだことがなかったため、興味を惹かれて手に取りました。

世代論なのかなと思いきや、1973年前後からの出来事や文明の進化を団塊ジュニア世代の筆者の目から冷静に綴るという内容だったのが新鮮でした。

(世代に関する言及では、筆者の速水さんが自身の価値観や置かれてきた状況を「団塊ジュニア世代のサンプル」と位置づけた上で、(テレビの放映内容の話など)「住んでいた地域が違えば見える景色も違うよね」というスタンスで書かれてていたのが、視野が広くて好ましいなと思いました。

実際、自身の無知を晒しだすようでお恥ずかしい話ですが、田舎で滅多に電車を使わない私はIT化が進んだ近年になってもなお、切符は駅員さんが穴を開けるものだと思っていたので、数年前に初めて自動改札を見て当惑したのを覚えています(笑)同世代の都会っ子の方にはありえない話なんだろうと思います。)

「テクノロジーを使った道具が一度普及してしまうと、それ以前の生活の細部を人は思い出せなくなる。そこに今一度、想像力を持って挑む。本書はその試みである。」

(P266)

とあるように、1973年以降の出来事や時代の変化を思い出して振り返るという目的で書かれた本書ですが、特に興味深かったのはコンビニの話とパソコンの話でした。

コンビニについては、85年には夜中にいなり寿司を買いに行こうとする女性のCMが流れ、当時評論家の浅羽さんはコンビニに立ち寄ることを「精神の揺らぎ」と表現し、コンビニを「欲望を叶える場」と捉えたとのこと。

これを基に今のコンビニを考えると、当時はおそらく、おにぎりやお弁当、飲み物類を買う場だったところから、今はほんの数年前まで(チェーン店では)某全国チェーンのドーナツ屋くらいでしか買えなかったドーナツ類が平然と並び、「コンビニスイーツ」の種類が格段に増え、スイーツやお菓子、ラーメン等で有名店とのコラボがなされ、ついには出来たてを販売する店ができ始めと、当時の比では無いくらい「欲望」が拡充しているのが面白いなと思いました。

「便利になった」と一言で片付けてしまうこともできますが、これだけ欲望に塗れた場所が存在することに誰も疑問を持たず、むしろ欲望の拡充が奨励されているのかと思うと、コンビニってものすごく面白い場所だなと思いました。

今日も今日とて、もはや無意識のうちにコンビニに足を向けている私は、精神が揺らぎまくっています(笑)

パソコンについても、発売当時は遊び目的くらいでしか用途が無かったというのが興味深い話でした。

今では仕事に必須のメールやWord、Excel等も、コンピュータができて進化した後から生まれてきたものなのだと思うと、今は当然のようにセットで使っているものも、ひとつひとつが凄い発明品なんだなと感じました。

バブル世代からはひとくくりに「草食」という見方をされてきた団塊ジュニア世代のひとりの視点から見てきた歴史を見るとどうなるのかというのを垣間見られたのは興��深かったですし、何よりも、今当たり前だと思っているモノや事の裏側にどのような歴史があったのかを学べたのが面白かったです。

【ひとりごと】

半沢直樹シリーズに触れる中で、『ロスジェネの逆襲』で出てきた森山や瀬名といったロスジェネ世代のキャラクターが速水さんの目にどう映ったのかがとても気になるところ。この世代の方が外からの評価をどのように受け取っているのかを、もっと聞いてみたいなと思います。

投稿元:

レビューを見る

記録としてあえてそうしているのかもしれないけど流れの感じられないトピックの羅列のように感じた。同世代なので読めてしまうけど。

投稿元:

レビューを見る

自分は1973年生まれの著者より数年下の世代だが、忘れていた体験や今とは違う生活習慣を思い出すことができて懐かしい気持ちになった。

懐かしく思った事柄を抜粋すると、

レンタルビデオ店が1985, 86年ごろに増加。家族で車で借りに行って、一緒に映画を見て、返しに行ってまた借りて、という習慣があった。

アナログレコードとCDの売上が逆転したのが1987年。我が家でCDラジカセを買ったのもそのころだった。

ペットボトル普及が1996年ごろ。それ以前はコンビニも少なく、外で買う飲み物は自販機の缶飲料で、フタができないので持ち運びはできなかった。売っていたのは大抵ジュースかコーヒーで、お茶は急須でいれるものだった。

投稿元:

レビューを見る

世代で分けるのはあまり好きじゃないけど、

上の世代と話してたら、この人はこういう時代を生きてたのかーと想像できるようになったなと。

新しいレンズを手に入れた感じでなんだか楽しい!

投稿元:

レビューを見る

【きっかけ】

まさしく1973年生まれである自分にとって、育った時代そのものが一冊になった。

そういう一冊だからこそ集中力を保ちつつ読むことができた。少しずつだったけど。

【感想】

50年経つのかという思いと、これから先どうなるのかという不安がないまぜな気持ちにさせられた一冊だった。著者の意図としては、ノスタルジーにならないよう構成など気を使って書いていたようだが、全般的に自分は完全にノスタルジーに浸った。1980、1990、2000年代記。団塊ジュニア世代として多数派の人口も50歳前後の時がきた。

この本を買った動機の一つは最近の生きづらさもある。頑張ってここまで来たけど息切れしてきた。どこまでも世代として人が多いということは今の時代、同世代格差とか分断とかいろいろ言い募られる。自分以外の人の生き方はどうであったのか知りたいということもあった。

どこまでどうように頑張ればいいのか。という自分の思いは読んで当てが外れたが、紋切り型の文章、スバっと展開の切り替えも早くその時の時代の空気感は伝わった。反ロスジェネと帯にあったが、これを読んだからと言って今が変わることはない。

ロストはロストなだけにそこまでのことを著者が意図したかどうかわかりかねた。また、これからの10年をどう生きるかという指標ができるわけでもない。これを読んで同時代を俯瞰し自分自身をどう納得させてられるかという本だと感じた。

自分はそういう意味でもノスタルジーを感じたし大いに懐かしんだ。

投稿元:

レビューを見る

私は1970年生まれなのでほぼ同世代。

当時の世の中の出来事をリアルタイムで経験しているので自分の記憶のアルバムを見ているみたいでとても面白かった。

投稿元:

レビューを見る

著者よりも少し後に生まれたX世代ではあるけど、ほんとうに面白く読んだ。グリコ森永事件の声明文が届いた日に日航機墜落事故が起こっているとか、銀座のアップル日本旗艦店ができたのは2003年なのか、とか。東北震災くらいまでの事件やカルチャーの濃度が濃すぎて、正直ここ10年の時間経過がなんとなく薄く感じるのは、きっと歳をとったからなんだろうなと少し寂しくなったりもした。あとがきに書かれていた、最初に世に出た時のフォーマットがなんだったかを忘れずに想像力を持った方が良い、というメッセージがとても響いた。クエストラブのミュージック・イズ・ヒストリーもぜひ読んでみたい。

投稿元:

レビューを見る

アラフィフ世代の半生を取り巻く社会事象を編年で振り返る。昭和から平成、令和の懐かしい文化史。

かなり細かく文化や社会的な出来事を振り返る。プロ野球評論の死亡遊戯みたいな感じ。ただし、事実の羅列に終始し、考察のようなものはない。

投稿元:

レビューを見る

ロスジェネ世代について、さまざまな事件や出来事から1-2ページで述べたエッセイ。幅広いので、何かしら引っかかるエピソードがあると思う。

この手の本を読まない人には、懐かしむことができると思うし、若い方には、TVで放映されているこの時代の背景をザックリ知ることができると思う。

投稿元:

レビューを見る

通して読めない。語り方が私の波長とうまく合わないのか読みにくい。断片は面白い。ノスタルジーでも残酷物語でもなく、は成功しているのだろう、確かに。メディアに興味のある人なのだから当然だけど、取り上げられ方の話になる。フォーマットの話、というむすびの言葉が印象的だった。

投稿元:

レビューを見る

筆者と同世代(75年生まれ)なので登場する物事、事件は懐かしさを感じつつ、自分はこう思ったなと、速水さんと対話するような感じで読んだ。

見たことはない『北の国から』の中に出てくる、「買い物もパソコンでできるようになるし、サラリーマンは会社でなくても家からパソコンで仕事帰りできるようになる」は速水さんも指摘の通り、かなり正確な未来の予言かつ作家(北の国からの)の期待を裏切るものだったと思う。でも団塊jジュニア世代は双方の言い分がわかるそんな世代でもあるのではないかと感じた。家にこもってテレビゲームする子どもももはや、eスポーツとして市民権を得ている。それは決して悪いことではないように感じる。むしろ、批判は過去の極端なノスタルジーではないだろうか。(そこに付随する既得権を手放せない)

また、大学進学率についても、80年代は26.5%であった点について会社や大学のブランド化の始まりについても描かれているがまさにいま、自身のキャラクターをカテゴライズする先駆け(例えば韻脚とか陽キャとか)かと思った。

一番、共感したのは『景気がいい時代、バブル時代に生きていたかったという声を良く耳にするが、当時の一般庶民は、好景気にむしろ腹を立てていた。儲かっているのは、株を持っているものと土地を待っているものだけ。庶民は、マイホームを旡夢見ることすら許されない。』(ユニコーンの名曲 大迷惑を思い出す)という箇所。あの頃、小学生だったがむしろ沖縄、北海道に飛行機で行った!というのですらちょっとした羨望の的でお金もちの子どもの方が少数派だった。(むしろ家族旅行はいまのが充実してないか)

他にもいろいろと懐かしい点はあるが、好景気の恩恵があったのは一部だと思う。

世代で語る、というのはともすれば分断化や変なカタルシスに陥りそうだけど冷静に書いていると思う。小室ファミリーやモー娘。の考察も面白かった。

ただある意味、バブル世代にせよ、氷河期世代にせよ、ある程度の年齢になると金枝篇みたいに犠牲にならざるを得ないのかな。何らかの恩恵に預からず、損な役回りであったとしても。誰だって生きてりゃ年を取るし貧乏くじを引くときが来るのではないだろうか。そこから離れようともがくほど生きづらくなる人も多くなる仕組みになっているのは辛い。いろいろと考えさせられた。