「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

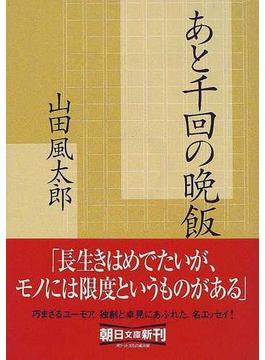

「山田風太郎の『よく死ぬ』ための生き方」

2008/07/19 20:31

6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:CAM - この投稿者のレビュー一覧を見る

私の愛読書である。 新聞に連載されていたときから毎週楽しみにして読んでいた。新聞連載は1994年10月~1995年3月、1995年10月から1996年10月である。この1995年というのは、関西大地震、サリン事件、歴史的円高・・・と多難で不安な年であった。しかし、そうした事件については本書で特に触れられているわけではない。

山田氏は2001年7月28日に79歳で亡くなられている。 「いろいろな兆候から、晩飯を食うのもあと千回くらいなものだろうと思う」と本書を書き出された(1994年)氏であるが、結局は7年弱後に亡くなられたから、実際には、その後約2400回ぐらい?は晩酌つきの晩飯を楽しまれたことになろうか。

雑誌『サライ』の2008年7月17日号が「山田風太郎の『よく死ぬ』ための生き方」と題して特集を組んでいる。この記事の中でも紹介されているが、「酒と煙草を愛し、日頃から、その楽しみを排してまで長生きしようとは思わぬと公言。 世間に渦巻く健康志向など、どこ吹く風であった」という山田氏の生き方は、見習いたい晩年の過ごし方だと私は考えている。

自分自身のことで言えば、煙草は吸わないものの、酒のほうは一般的な限度レベルを守ることができない現状である。しかし、「最終的には生き死にも含めて運で決まる」(頼藤和寛『わたし、ガンです ある精神科医の耐病記』文春新書 p.60)、のだと思うし、「将来、遺伝工学による予防措置が実用化された頃には、煙草も吸い放題、野菜嫌いなら肉ばかり食べていてもよい、ということになるかもしれない」(同 p.103)と予測するから、今のところは、無理をしてまでは節酒するつもりはない。 「現在、先進諸国の中高年を悩ませている病気のほとんどは、単純な因果関係に還元できない多要因障害である」(同 p.101)はずである。 そして、すべての行為には、健康上のメリット・デメリットが混在しているはずである。 「ガンにならないためだけに捧げられた一生」(同 p.53)、「病気にならないためだけの生活」のようなつまらない毎日を送りたくもない。 そもそも最大のリスクファクターは加齢なのであって、「生きていることは健康にわるい」のだ(同 p.53)。

ただし、山田風太郎氏による本書は、原則として中高年が読むべき書物であって、若年者が読んで、文字どおりに“実行”してしまうと有害な(笑)部分もある。 例えば

>だいたい私は努力という言葉も行為もあまり好きでない。「頑張る」という言葉も然りである。

少年のころから努力や頑張りに抵抗を感じていた。たいていの芸事、趣味、スポーツもある程度の努力、頑張りを必要とするので、私は懐手をして見ていただけだ。 (p.67)

>私は座右の銘など持たないのだが、強いていえば「したくないことはしない」という心構えだ。

具体的な例をあげると、受験勉強などしたくないからしない。 (p.109)

などという部分である。 全ての世代について言えることは「無駄を覚悟でもなお将来を目指し、さりとて現在を犠牲にするでもない営みこそが、最後までわれわれに残される最良の選択肢なのだ」(頼藤;176)といったところであろうか。

最後に、山田風太郎氏が晩年に心ひかれるようになったといい(p.124)、私も好きな尾形乾山の辞世を紹介しておきたい。

「うきこともうれしき折も過ぎぬればただあけくれの夢ばかりなる」

紙の本

風太郎さんの考え、私は共感する

2016/11/17 21:32

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:szk - この投稿者のレビュー一覧を見る

この本から山田風太郎に嵌ったんだなあ。風太郎氏、老齢になりそろそろ死ぬだろうってことで自ら「晩飯、あと1000回くらいかな」と考える。そこからこのエッセイがはじまるんだけれど。何せ昔に読んだので詳細を覚えていない。でもとにかくドライで、ニヒルで、シニカルでとてもさっぱりしていて面白かったのは記憶に残っている。死を思うことは生に通ずるもんね。どうやって生きて行くかを考えるのは大切。年が若ければ若いほど物理的には「死」から遠い場所にはいるんだけれど、でも常に「葉隠」的思考は持っていたい。実家に戻ったら再読だ!

紙の本

死生観

2002/04/05 19:04

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:真 - この投稿者のレビュー一覧を見る

なによりもまずタイトルがいい。「あと千回の晩飯」。これは著者が、あと晩飯を千回(つまり三年ほど)食うころには、この世を去っているだろうとの予測からつけられたタイトルだ。山田風太郎は晩年「死」に興味を抱いていたらしく、この本のほかにも、千人近くの著名人の「死に際」を集めた「人間臨終図巻」という本がある。しかしあくまでも、この本で触れられているのは自分の死についてである。ここでの死に対する独特の考察は興味深い。ときには洒落をまじえ、ときには毒を含んだ著者の語り口は、エッセイというよりも随筆に近い味わいをもたらす。じっくりと読みたい本だ。