「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

紙の本

本へのとびら 岩波少年文庫を語る (岩波新書 新赤版)

著者 宮崎 駿 (著)

アニメーション映画監督・宮崎駿が、長年親しんできた岩波少年文庫の中からお薦めの50冊を紹介。あわせて、自らの読書体験、児童文学の挿絵の魅力、3.11震災後の世界についてな...

本へのとびら 岩波少年文庫を語る (岩波新書 新赤版)

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

商品説明

アニメーション映画監督・宮崎駿が、長年親しんできた岩波少年文庫の中からお薦めの50冊を紹介。あわせて、自らの読書体験、児童文学の挿絵の魅力、3.11震災後の世界についてなど、本そして子どもへの熱い思いを語る。【「TRC MARC」の商品解説】

著者紹介

宮崎 駿

- 略歴

- 〈宮崎駿〉1941年東京生まれ。学習院大学卒業。アニメーション映画監督。スタジオジブリ所長。監督作品に「風の谷のナウシカ」「崖の上のポニョ」など。著書に「折り返し点」など。

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

かつて少年文庫を読んだ人たちへ、 本への想いに通じる素敵な扉の贈りもの。

2011/11/02 17:30

11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る

「前のほう半分ぐらいのページが黄ばんでる」。手にとってまず気づくのはこれでしょう。本棚で長く光に晒され、外側から黄ばんできたページ。そんなつくりに、なんだか懐かしさが呼び起こされます。このページ表現だけで、本の思い出への扉が充分開かれているのを感じます。

この部分、本書の第一部は表紙の写真と短い文での50冊の少年文庫紹介です。挿絵が紹介されているものもあります。「この本は食い尽くされてしまったのです。」というどきりとする文章があったり(「ホビットの冒険」)、「最後の方はわからなくてもどかしかった」という本があったり(「ぼくらはわんぱく5人組」)、ツイッターのように短い文ですが、これだけでもう読みたくなってきます。長い書評を書くのはなんだったのか、と胸がちくちくして、はだしで逃げたくなる気分にもなります。スタジオジブリで作成された小冊子「岩波少年文庫の50冊」(非売品)がもとになっているそうです。

読んだ、読んだ、と懐かしい本ばかりではありません。ああ、こんな本も入っていたのかとおもったり、おや、こんな人が翻訳していたのか、と驚いたりの連続でした。

第2部の1「自分の一冊にめぐり逢う」には著者の読書経験や児童文学への考えが載っています。「格好いい挿絵の付いたものよりも・・」など、挿絵についての言及も多いのがやはり著者のアニメーション作家たるところでしょうか。

『一枚の絵を丹念に読み取る習慣』『「置いておけば読む」というのは嘘です。』 『本には効き目なんかない・・・何十年も経ってから気がつくんですよ。』など、心に残る言葉も多い。でも、宝くじも買わなきゃ絶対あたらないというのと同じで、読んでおかないと「良い本にめぐり合った」といえないことだけはたしかでしょう。

第2部 2「3月11日のあとに」は東日本大震災のあとで追加された文章。やはりあのような大災害の後では、どうしてもそこに想いはいってしまうのでしょう。『児童文学は「どうにもならないのが人生だ」という厳格で批判的なものではなくて、「生まれてきてよかった」をエールとして送るもの』と宮崎さんは書いています。そういえば上橋菜穂子さんも文庫版「天と地の守り人第三部」の最後の対談で同じようなことを言っていらっしゃったことを思い出しました。つらいことがあったあとなら、大人もこういう本を読むとよいのかもしれませんね。

読んだことのある本への懐かしさ、いまからでも読んでみたいという意欲。本というものの意味。いろんなものへ通じている素敵な「本へのとびら」です。50冊を選ぶのは大変だったでしょう。これ以外にもきっとよいものがまだまだあるはず。私も「あのころはフリードリヒがいた」「科学と科学者のはなし」など、思いつく何冊かがあります。今度図書館に行ったら、児童書の棚もまたしっかりみてみましょう。

ああ、また随分沢山書いてしまいました・・・。

紙の本

火鉢の中の炭のように

2012/01/23 11:17

5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:くにたち蟄居日記 - この投稿者のレビュー一覧を見る

本作で紹介されたいくつかの岩波少年文庫は僕も昔に愛読した。本作を読んだことで子供時代の自分の読書経験を顧みるきっかけとなった。

僕も本書で紹介されている「やかまし村」「海底二万里」「ムギと王様」「ドリトル先生」等は それこそ繰り返し読んだものだ。その他岩波少年文庫以外も含めて、あの頃は良く児童文学を読んだ。僕にとっての児童文学の頂点は中学三年生に読んだ「指輪物語」だが、それらの読書体験が中年になった僕にとって依然として大きな財産になっていることを本日思い知らされた思いがした。

年を重ねるということは中々楽しい。現在の中年の僕は中学三年生の頃の僕には分からなかったことが分かるようになった。その「分かったこと」の中には「自分には出来ないことが余りにもたくさんある」というような、苦みを帯びている認識もある。「何かを得ることは同時に何かを失うことだ」ということも、人生を振り返って感じることだ。おそらく、これから老いを迎えるにあたって 更にそうであろう。

そんな中で 説明しにくいが、児童文学にはある種の「温かみ」があり、それが現在の自分自身の心のどこかに残っているという感じだ。そうしてそんな「温かみ」は、今なお僕自身の心を温めつづけてくれている。火鉢の中の炭のように。

そんな気がしてきた。

思えば児童文学を読んでいた時は「世界は面白そうだな」というわくわくする思いだった。本書で宮崎は児童文学を「生きててよかったんだ、生きていいんだ、というふうなことを、子どもたちにエールとして送ろうというのが、児童文学が生まれた基本的なきっかけだと思います」と言っている。これは正に子供の僕が当時漠然と感じていたことだったのだと思うし、それが今に燈り続ける「炭のうっすらとした赤さ」なのだろう。

宮崎の作る映画も「生きててよかったんだ、生きてていいんだ」というメッセージに満ちているとしたら、彼の出発点にも児童文学があったに違いない。それが最後の読後感である。

紙の本

今からでも遅くはない

2011/12/23 08:53

4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る

岩波少年文庫の巻末に「岩波少年文庫創刊五十年―新版の発足に際して」という文章が掲載されています。二〇〇〇年の六月に記されたものです。そのなかに「幼少期の読書の記憶の断片は、個個人のその後の人生のさまざまな局面で、あるときは勇気と励ましを与え、またあるときは孤独への慰めともなり、意識の深層に蔵され、原風景として消えることがない」とあります。

自身の幼少期の体験を振り返れば、両親ともにあまり本を読まなかったのですが、何故か私には本を買ってくれた方かもしれなかったと思います。ただ本を読む習慣をもたない両親にとって、自ら買い与えるということはありませんでした。だから、岩波少年文庫は読んだ記憶がありません。

それでも、『ジャングルブック』や『小公子』、『シャーロック・ホームズ』、『怪盗ルパン』といった誰もが幼少期に出合う本とは人並みに出合えたのは両親のおかげです。

もっともすっかり大人になった今でも、もしあの時あの本に出合えていたらと思わないこともありません。でも、考えてみれば、本との出合いは人とのそれによく似ていて、運命的なこともあるのでしょう。

私が幼少期に岩波少年文庫に出合わなかったのも、大人になって何冊かを手にしたのも、運命なのだと思えます。

アニメーション映画監督の宮崎駿さんが薦める「岩波少年文庫の五〇冊」もそうです。

けっして宮崎さんが子供の頃に出合った本ばかりではありません。青年期を経て、大人になって出合った本もたくさんあります。

幼少期にこれらの作品に触れることは正しいことでしょう。しかし、そればかりがいいことではありません。

本との出合いには、運命的な時期があります。もし、宮崎さんのこの本を手にする大人の読者が岩波少年文庫の一冊を読みたいと思ったとしましょう。きっと、その時、本が「おいで、おいで」をしている、まさにその瞬間なのだと思います。

それでも、いい出合いをするためには、こういう読書案内のような本を読んで力をつけないといけません。読書にも訓練が必要なことを、多くの人たちが忘れがちです。

岩波少年文庫の巻末の文章の最後の方に、「読書は意識して習得すべき生活技術」とあります。

生活技術の習得は早い方に越したことはありませんが、大人になっても習得できる技術のひとつであることは間違いありません。

紙の本

こんな時代だからこそ、名作を読んで心豊かに。大切な1冊を見つける。

2012/01/02 17:40

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:チヒロ - この投稿者のレビュー一覧を見る

以前から岩波少年文庫は大好きで、いい大人になった今でさえ、ちびちびと買い集めている私としては、

これはどうしても読まなきゃいけない本。

宮崎さんの挙げる50冊のうちにまったく知らなかったものもあり、さっそくリスト入りです。

「ムギと王様」「ツバメ号とアマゾン号」「たのしい川べ」・・・子供のようにワクワクですよ。

そして後半は、震災以降のお話も。

結構つらくて辛口なことも書いてあるのです。

宮崎さんは今こそ風が吹き始めた時だと言っています。

「その風とはさわやかな風ではありません。おそろしく轟々と吹き抜ける風です。

死をはらみ、毒を含む風です。人生を根こそぎにしようという風です。」

彼の中ではかなりきつい時代に突入してしまったという思いが強いのでしょう。

でも児童文学には光が無いと行けない。

「生きててよかったんだ、生きてていいんだ、というふうなことを、子供たちにエールとして送ろう」

それが児童文学にこめられた思いだと。

厳しいことは事実だけど、力を尽くすしかない、それは次世代の子供たちに託したぞ、ということらしいです。

今の子供たちって、恵まれてはいるけど、確かに大変なものを背負っているかもしれません。

だから、私たち大人はできる限りの尽力をしなきゃいけないんでしょう。

無責任な大人だけど見守っていかねば。

だから、がんばれ。子供たち

紙の本

大好きだった本がたくさんあって、うれしい。 まだ読んでない本も少しあって、楽しい。

2011/11/29 17:12

3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:アヴォカド - この投稿者のレビュー一覧を見る

非売品だった小冊子「岩波少年文庫の50冊」(宮崎駿・選)を元にまとめた第一部と、3月の震災の前と後の2本のインタビューを元にまとめた第二部。

第一部の扉を見ると、紙が、黄ばんだ、ちょうど日に焼けた時の色で、そうそう岩波少年文庫ってこんな感じだよなー、とまず思う。カラーで、宮崎さんが選んだ50冊が紹介されているけれど、ここも同じヤケた紙なので、抜粋されたイラストが岩波少年文庫の1ページそのもののよう。

第二部のインタビューで語るように、「つまり、みんな小人になっちゃった」んだな、と思う。

でも、だからこそ、本が必要だ、とも思う。

やり直したり、取り戻したりるするためにも。自分を失わないためにも。ただの楽しみのためにも。

ここにあげられているもの、全て読みたい。全て読んでほしい。それも、子どもよりむしろ大人に。

読書に疲れたり迷ったり煮詰まったりしたら立ち戻りたい、大事な1冊。

紙の本

目をそらさないようにする。

2011/11/02 23:55

3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:和田浦海岸 - この投稿者のレビュー一覧を見る

「いい話というのは少年・少女には威力を発揮するのではないだろうか。いな、少年・少女でなくてもいい話は成人にも何かの影響を与えるに違いない。考えてみると私の今日あるのも本を読んで、そこから大切な教訓を得たためである。」

これは、渡部昇一著「『修養』のすすめ」(到知出版社)の、まえがきにある言葉。ちなみに、この本は連続講演を一冊にまとめたようです。

さてっと、宮崎駿著「本へのとびら ― 岩波少年文庫を語る」(岩波新書)が、この10月20日に出てたのでした。最初の第一章が、宮崎駿選「岩波少年文庫の50冊」(以前から気になっていたのですが、私は遅まきながら、はじめて見ました)。ところで、この新書の結構は、次の第二章なのです。最後に「3月11日のあとに」という文が読めるのも、さすが新刊といった手ごたえ。

ここでは、「借りぐらしのアリエッティ」に触れて語られた箇所を引用。

「原作、『床下の小人たち』・・この本はまず、何といっても、『アリエッティ』という名前と、小人のほうが滅びていく種族なんだと残酷に男の子が言うところがあるでしょう・・そこが、ひじょうに新鮮でした。」(p100~101)

「これは生涯映画化できないだろうと思っていたものが、今ならこれは映画になるかもしれない、という時期が来ることもあるんですね。何十年に一度きりのチャンスが来るんです。『床下の小人たち』を取り上げたのは、今や大人たち、いや人間たちが、まるで世界に対して無力な、小人のような気分になっていると思ったからです。」(p103)

宮崎駿のこの映画は見ていないのに、うんうんとうなずいてしまいます。

もうすこしつづけると

「つまり、みんなが小人になっちゃったんですよ。世界にたいして無力になって、一円でも安いほうがいい、なんていうつまんないことのために右往左往している。見ている範囲もほんとうに狭くなってきた。歴史的視野とか人間にあるべき姿とかの大きな主題が、健康とか年金の話にすりかえられてしまいました。・・」(p104)

「サブカルチャーというのはさらにサブカルチャーを生むんです。そして二次的なものを生むときに、二分の一になり、さらに四分の一、八分の一になり、と、どんどん薄まっていく。それが今です。そう思います。」(p131)

さてっと、「3月11日のあとに」はp147からはじまっております。

そこからも引用。

「今ファンタジーをつくってはいけない。」(p157)

「風が吹き始めた時代の入り口で・・・21世紀が本当に幕をあけたんですね。僕はそれから目をそらさないようにするので、せいいっぱいです。」(p158)

紙の本

バーネットが鍵をあけ、宮崎駿がとびらを押した。

2011/11/16 00:47

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:きゃべつちょうちょ - この投稿者のレビュー一覧を見る

今年最初に読んだのは、「秘密の花園」だった。

なん十年ぶりかで読み返したバーネットの世界は、

子どものときに読んだのとおなじくらい、いやそれよりもまぶしくて、

穏やかで、心にやさしくて、児童文学のここちよさに惹き込まれてしまった。

年頭に行った大型書店の児童書コーナーで、

岩波少年文庫を何冊か買ったとき、レジの人が小冊子をくれた。

それは〈岩波少年文庫の50冊 選/宮崎駿〉というものだった。

縦9センチ、横6・5センチのかわいらしい小冊子には、

宮崎駿のインタビューと、50冊の紹介と、中川李枝子のあとがきが載っていた。

ポケットに入ってしまうくらいの小さなこの本を、

事あるごとに取り出して、眺めている日がつづいている。

本書は、さきの小冊子の内容に加えて、

インタビューとテレビ放送の対談をもとにまとめられた『自分の一冊にめぐり逢う』

大震災後のインタビューを、著者が加筆した『三月十一日のあとに』が収められた。

いってみれば小冊子がパワーアップして読み応えのある一冊に生まれ変わった感じだ。

これまで観たジブリ作品は、『千と千尋の神隠し』のみである。

宮崎作品のどこからをジブリと呼んでいいのか、それもわからない。

映画監督としての宮崎駿はよく知らないのだが、

パトラッシュやハイジやマルコなど、名作劇場のアニメはよく観ていた。

だから、登場人物のつぶらな瞳や赤みをさした頬など、

コマーシャルなどで見かける宮崎作品のワンカットには懐かしさをおぼえる。

『自分の一冊にめぐり逢う』の章では、

うんうんと頷きたくなる文に何回も出会い、宮崎駿を身近に感じた。

〈・・・児童文学のほうが、自分の脆弱な精神には合ったんですね〉(71ページより引用)

著者がドストエフスキーを読んでいるとき、自分が解剖されている気がした、という。

わたしは『秘密の花園』を読む前に、とても長大で重々しい現代小説に挑戦した。

それは芥川賞作家が書いたもので、作品自体も文学的に評価を受けているものだったが、

あまりの残酷さに唖然として、つづきが読めなくなった。

読み進められなくなったのは、その作品が悪いのではなく、自分に合わなかっただけだ。

超安全志向で「秘密の花園」を手にとったが、ほんとうに心が洗われる物語だった。

なにかを得ようという下心なしに、本の持つ力に引き寄せられた感じで、

夢中になって岩波少年文庫の上下巻を読んだ。

そして、児童文学の持つ肯定力とかまっすぐさに惹かれた。

書店で渡された小冊子がかけがえのない道案内役に変わっていった。

その小冊子にたっぷりのおまけがついて書籍化されたのが「本へのとびら」だった。

『三月十一日のあとに』は、色々と考えさせられる文章だった。

宮崎駿がこれからやろうとしていることに対しての誠意が伝わってくる。

けれどもすこしだけ、悲観主義の要素が多い終末的な思想が気になった。

夢を売る商売をしている人たちは、華やかさを知っているからこそ

影もまた、より濃く見えてしまうのかもしれない。

時代の風を一般人より先に感じてしまうクリエーターの宿命的なものもあるのだろう。

国も個人も色々な問題を抱えるなかで、乱暴で無知な言い方になるけれど、

こんなときだから、笑えなくても笑うことの重要性をとても感じる。

確信できなくても大丈夫だと言い切ることの大切さみたいなことを。

著者が書いているとおり、児童文学は生への肯定性に満ちたものであり、

岩波少年文庫のたくさんのラインナップは、それを自然に教えてくれているのだから。

紙の本

名作紹介

2019/10/12 06:19

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る

数々の世界文学をアニメ化してきた著者がそれほど知られていない作品まで紹介しその魅力を語る。子供から大人まで本との出会いによる世界の広がりを感じさせてくれる。

紙の本

聊斎志異も西遊記も読んでいたらしい

2021/05/01 21:56

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:719h - この投稿者のレビュー一覧を見る

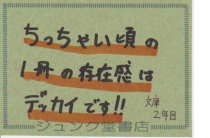

著者が50冊の岩波少年文庫の

それぞれについて書いた感想文からなる

第一章が読みどころでしょうか。

その際に手書きしたとおぼしき

読書札のような紙片が並んでいる

写真もおさめられています。