まるで泥遊びをしている子供のよう

2021/01/23 22:31

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:忍 - この投稿者のレビュー一覧を見る

雑誌のニュートンに作者監修の記事があり、それが面白かったので読んで見ました。

内容的には、ニュートンの記事は、本書のエッセンスを詰め込んだダイジェストという感じではあったのですが、記事には見られなかった自虐的なネタが面白すぎます。

気鋭の研究者が世界中をかけめぐる、と言ってしまえばかっこよすぎますが、宝の山を目の前にした幼子のような姿が浮かんできます。

また、サブタイトルに表れているように、作者のスタンスが、ただの研究者を目標としているのではなく、研究から得られた知見をもとに実践を行っているところに好感が持てます。

それにしても、存在することが当たり前のように考えていた土も、立派な資源であり、使い方を誤ると石油のように枯渇してしまう可能性があることに驚きました。

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:H2A - この投稿者のレビュー一覧を見る

とてもおもしろい本だった。土壌という日の当たらない存在について書いてこれだけ興味深く書いてくれただけで満足。地球の土は12種類に分類されているということさえ知らず、「砂」と「土」がそもそもどうちがうのか、「粘土」とはそもそもどういう定義なのかと知らないことばかり。植物やそこに寄生する菌類も含めた生態については知らないことばかりで土壌もそこに大きく影響している。著者はちょっと自虐的な謙遜もしながら人類100億をどうやって養っていくかという遠大なテーマを掲げている。土壌はその最重要ファクターのひとつなのは間違いない。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:6EQUJ5 - この投稿者のレビュー一覧を見る

肥沃な土壌とはどのような条件のものか?さらには、そもそも土とは何か?という、あまり考えたことのない疑問にまで言及した一冊。土の種類、日本の水田の優位性など様々勉強になりました。

投稿元:

レビューを見る

今までに読んだことないテーマだけど、文章も易しくてユーモアにあふれていてさくさく読める。

ただ、これだけで土を理解するのは難しい。

それだけ奥の深いテーマということだろうけど。

投稿元:

レビューを見る

第1章 月の砂、火星の土、地球の土壌

第2章 12種類の土を探せ!

第3章 地球の土の可能性

第4章 日本の土と宮沢賢治からの宿題

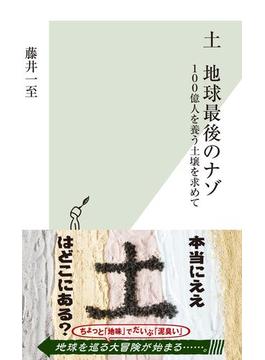

著者:藤井一至(1981-、富山県、土壌研究者)

投稿元:

レビューを見る

生命を育み、時に飲み込む大地。最近、食品や農業への関心も増え、土砂災害も身近になったこともあり、そもそも土のことをよく知らなくことに改めて気づいた。そんなところに本書の書評が目に留まり、読んでみました。学生のころ走り回った馴染み深い吉田山の土から北極圏、北米、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、インド、オーストラリアと世界の土は12種類に分類されているそうです。細かい違いまで簡単に理解はできないが、土壌とは何々か、岩と砂と粘土の違い、肥沃な大地と痩せた土地の違い、そもそも植物が育つために土壌がどのような役割をどように果たしているかということを大凡知ることができました。新書には珍しく掲載されている豊富な写真がすべてカラーなのが良かった。カラーじゃないと”赤土”とか分からないし。大きな目標を設定しつつ、まずは地味な研究をコツコツと進めていく若手研究者の物語としても楽しめるかと思います。

投稿元:

レビューを見る

大地の五億年も面白かったが、本書はより土そのものの違いに焦点をあてている。バッタの本と似ているかと思ったら、本格的な研究者のすごい話ばかりだった。各紙絶賛のわけがわかった。

投稿元:

レビューを見る

朝日新聞の書評でも紹介されていたが、世界じゅうの土が12種類もあって、ずいぶん違うものだということは知らなかった。読みやすい文章の間に笑いの要素も散りばめられていて、いっぺんに読み切れた。読後、爽快。

投稿元:

レビューを見る

土から、地球の成り立ち、地形、農耕、社会問題まで語った書。

独特のリズム感のある語り口とユーモアでさらっと読めるのに、情報量は多くどっしりと重い本。

図表が多く、視覚的にも理解しやすい。

土壌分布と人口密度の図など、圧巻。

2018年の本当にいい本の一冊です。

投稿元:

レビューを見る

地球上にある土は12種類に分類されるらしいです。

そこに育つ植物も当然その土壌に左右されます。

砂漠や凍土に草も木も生えないことから想像するのは

たやすいと思います。

逆に作物に有用な土も存在します。残念ながらそれは

日本ではないのですが、そんな豊かな土を世界中に

広めることができれば世界中から食料危機なんぞは

無くなるのでは?

そんな思いを込めて研究をしている学者がいることを

知るだけでも本書は一読の価値があります。

投稿元:

レビューを見る

地球の土壌は12種に分類できるという。著者のスコップ片手にそれらの土壌を巡る調査を通じ私達の生活がそれらから如何に恩恵を受けているか気付かされるとともに、それらの現在の状況から将来的に大きなリスクを抱えている事がわかった。挿絵や著者の語り口も含め私たちの生活を支える土壌に興味を抱かせる良書。

投稿元:

レビューを見る

大学で土壌学を習ったが、とらえどころが分からず、今も土についてほとんど無知のままである。

ところが。この本によって土のおもしろさに開眼してしまった!

投稿元:

レビューを見る

月並みな感想だが、足下の、特に気にすることなくただそこにある土、それがこれほどに面白く、興味深く、また、人間の未来に役立ちうる可能性を秘めているモノだとは知らなかった。

読んでいると、土に着目して世界を探検しているような楽しい気分になる。また、土がどういう役割を果たしているのか、ということを知った。

世界が広がる一冊。

投稿元:

レビューを見る

「土」って何?

ホームセンターなんかで、いろんな土が売られているけど違いがわからない。

と言って、学術書を読んでまで知りたいわけでもない。

というわけで手にしたのがこの本。

12種類に分類されている土すべてを実際に地球上を駆け巡り、掘り起こしてきた著者のバイタリティには敬服する。

その土の写真がカラーで見られるので印象に残る。

第3章の、人口密度と降水量のマップに世界の肥沃な畑の土マップを重ね合わせて見るとなんかいろいろと考えてしまう。

世界の歴史には土壌の性質が少なからずかかわっている。

土地(肥えた土壌)を奪い合う(戦争、買収)のではなく、土壌を改善する方法を競い合う世の中になって欲しいですね。

金儲け目的で(土壌として使うのではなく)土地を売買し、土壌がどんどん破壊されてしてしまうことがないようにと改めて思いました。

投稿元:

レビューを見る

土から食糧問題を考える本。

作者、藤井さんは100億人を養ってくれる肥沃な土壌を探すため、スコップ片手に(?)世界中を旅したようだ。

さて、私はと言うと砂と土の違いもままならない。

月の砂、火星の砂はあっても、月の土や火星の土はないらしい。

その違いは動植物の遺骸が混ざり込んでいるかどうかだそうだ。

残念ながら、月や火星にはウサギやタコ型火星人はおろか、今のところは生命の痕跡すら見つかっていない。

「じゃあ、火星の表面にある、あの赤茶けた土みたいなものは何?」って言う話だけれど、あれは風化や侵食や運搬によって生じた削りカスみたいなものらしい。

一方、私たちが住んでいる地球には大雑把に分けて12種類の土があるらしい。

そんなこんなの土を探しに世界中を旅する前半戦。

私は後半戦の第3章が好き。

世界の人口がどんどん増えて、それを支える農地が消えていく未来。

なんとかしなきゃと思うのだけれど、ちょうど時間となりました…

新書のボリュームってこんなものです。

その後のこと、未来のことがもっと知りたくなる。

いっぱい考えさせられる、良い本に出合えたと思います。