糖質から添加物のことまでこれ一冊で何を参考に買い物すれば良いのかがわかる

2021/04/22 22:38

1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:わに♂ - この投稿者のレビュー一覧を見る

食への関心が薄れてる日本。当たり前に食べてるソレは本当に安全かどうか判断すらしようとしない。安全安心と思い込みすぎている。

食品には表示が義務づけられているが、だからと言って安心はできない。企業は「この材料をこれだけ入れてます」とだけ言い、後は自己判断だ。わぞわざ食べて異常が出るとまでは言わないし、その強制はできない。それがどれだけ恐ろしいことかわかるだろうか。

この本を見ないでも、今一度食と向き合ってほしい。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ムササビ - この投稿者のレビュー一覧を見る

食事改善に興味が有れば、参考になる内容です。

投稿元:

レビューを見る

糖質制限の本

基本食事術1とそれほどの変更はない。

第4章、第5章が追加されていると考えた方がよい。

従って、この本だけみて、食事術1を見なくてもほぼ用は足りる。

<1と2の違い 参考URL>

https://kuroma-akuto.com/?p=1574

投稿元:

レビューを見る

信頼の高い論文のレヴューと生化学に基づいた分析などにより、正確な情報が網羅されていると思います。

自分は、数年、朝食抜きをしてきましたが、血糖値にはよくなかったみたいです。

確かに、空腹時血統が年々上がり、今年は再検査になってしまいました。

明日から、朝食、食べます。

投稿元:

レビューを見る

2019年95冊目。満足度★★★★☆ 私が読むところによれば信頼に足る内容。まずは、本書の1の方を読み納得がいけば本書も読むことを推奨

投稿元:

レビューを見る

細かな点はともかく、ためになる本です。勉強されている方の話は分かりやすく、特に若い人に勧めています。

投稿元:

レビューを見る

太らないようにするには、カロリーや肉を控えるのではなく、糖質コントロールが重要だと言うことを学んだ。この本を読んだ後、スポーツドリンクを控えるようになった。菓子パンや菓子類が毒に思えるようになった。

投稿元:

レビューを見る

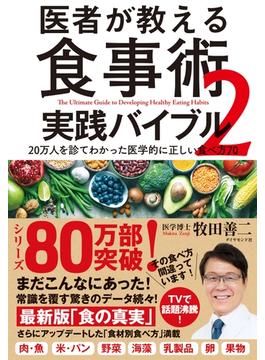

前書「医者が教える食事術 最強の教科書」の続編。

具体的に何をどう食べればいいのか、を示しており、非常に有意義だった。それだけ知りたいなら第3章を読めばOK。

また、第5章では医療との付き合い方(予防・治療)に着いて書かれており、知らなかった事実が多く、驚いた。(人間ドックではがん等を早期発見できない 等)

いつ頃から受けるべきか、費用が分かるとありがたかったが、その記載はなかった。

以下に自分なりの要約、解釈をまとめる。

序章:食の知識、背景についての説明。

・糖質をやめられない理由

現代食文化より狩猟文化の歴史の方が長く、その遠い祖先は農耕を知らなかったため、人間の脳には「チャンスがあれば糖質を摂取せよ」とプログラミングされている。

糖質中毒になれば、肥満、糖尿病だけでなく、心筋梗塞、脳卒中、アルツハイマー病などのあらゆふ生活習慣病の罹患率を高める。

・〇〇は体に「いい」「悪い」の論文はどちはもある。

研究者の専門分野によっては視点や思惑が異なるため。最も大切なのは読み解く力。本書では、著者の読み解く力で判断した信用できる研究結果をエヴィデンスとして、話を進めている。

第1章:食の嘘についての説明。下記は全部嘘

★・低脂肪は体にいい

太る原因は脂肪ではなく、糖質(ご飯、パン等)

・甘酒や漬物は体にいい

甘酒は糖質の塊で、漬物は塩分の塊。

・薄口醤油なら塩分が控えめ

表示を見れば、薄口の方が塩分多めと分かる。

ナトリウム1gは食塩2.54g。ナトリウム表記に騙されてはいけない。

・飲みやすい酢を健康のために飲む

口当たりの良さは、砂糖や添加物のおかげ。

・バランスのいい食事が大事

厚労省の示す食事(バランスのいい食事)は肥満に直結。もっと糖質を減らすべき。そろそろ、どの人に

対しても画一的な基準で考えること自体が間違っている。

・〇〇はxxに効く

海藻を食べると毛が生える、ほうれん草は貧血に効く、二日酔いにはしじみがいい、疲れた時はニンニクが一番、トマトのリコピンで老化予防、、、等は理に適ってない。理由も記載されている。

・ダイエットすると筋肉落ちる

体重が減ると筋肉が落ちるということは、生化学上あり得ない。

第2章:三大栄養素の摂り方

糖質、脂質、タンパク質について述べている。

肥満においてカロリー制限は無意味であることを決定づけた医学論文の紹介あり

★第3章:食材別の食べ方(実践編)

何をどう食べるべきか述べている。本書で最も有益な章。

言いたいことは「炭水化物の量は減らし、おかず類を増やしていくべき」「食べ物の質にこだわるべき」

・魚と鶏肉を交互に、牛肉は月に一度のご馳走とする

もっとも現実的なパターンとして、月〜土は魚or鶏肉、日は豚肉(月1で牛肉)

...正直キツい

※牛肉と加工肉が大腸ガンの発症に大きく関わっていることを示すデータ有り

・サバ、サケの缶詰を上手に利用する

甘露煮や味噌煮は避ける。油は捨てずに使う。

・卵は「ちゃんと食べる」ほうがいい

卵には老化の抑制、細菌を殺す作用が期待されている。

食べ方は生がベスト。

・野菜は1日350g食べる

小鉢なら1日5つ。

...正直キツい

・迷ったら「アブラナ科の野菜」を食べる

ブロッコリー、カリフラワー、大根、キャベツ、白菜などに血糖値を下げる効果、肺ガン予防が期待されている。ベストは生キャベツをたくさん食べること。

・血圧が心配なら海藻を1日1パック食べる

海藻に含まれるカリウムには死亡率、新血管疾患死亡率、脳卒中死亡率を低下させる。(塩分とまったく逆の効果)

・キノコは丁寧に洗わない

キノコに含まれるビタミンDは、ほとんどのガンの発症率を低下させる。食物繊維、カリウムも多い。

・牛乳はあえて飲まなくていい。

牛乳は牛の飼育環境や製造方法によってまったく違うものになる。いいものはすごく高い。健康に良いか悪いかの判断は現時点で難しい。

・大豆はとにかく最強食材

・安いオリーブオイルは使わない

油脂のなかで、現段階で特に推奨できるのがオリーブオイルだが、質にこだわるべき。エキストラバージンオリーブオイルで、できればゴールドプレスで絞ったもので、冷蔵輸送か温度管理されたものを選ぶ。

第4章:究極の体の整え方

血糖値のコントロールについて述べている。肥満気味の人、糖尿病(もしくは予備軍)の人、健康な人等のタイプ毎に推奨する食事法、生活習慣を提案している。

★第5章:100歳まで生きる方法

「がん」「心筋梗塞」「脳卒中」は早期発見ならほぼ防げるが、人間ドックでは早期発見できない。

肺のレントゲン、胃のバリウム、便潜血、腹部超音波などの検査をしている人間ドックでは意味がない。この検査で見つかった段階では手遅れであることが多い。

以下3つの検査を受けるべき。

①胸部と腹部のCT検査

消化器(食道、胃、大腸)以外のがんと心筋梗塞の予兆を早期発見できる。

②胃と大腸の内視鏡検査

腕のいい医者なら、鎮静剤を駐車して、眠っている間に検査が終わる。腕に自身がない医者は、患者さんが起きている状態で検査したがる。

また、最近は大腸CT検査が可能になったので、それでもアリ。

③脳のMRI検査

投稿元:

レビューを見る

2019/1/4 読了

タメになる。最近ご飯を作るようになり、レシピに困ってたからちょうど良かった。

投稿元:

レビューを見る

食品メーカーが隠したい不都合な真実。健康とは本来関係ない、在庫管理を活用する「企業倫理」が存在や「糖質中毒」、情報操作を読み解く「食のリテラシー(適切に理解・判断する能力)」が必要な時代。

カロリー制限は過去の話、理想的には1日、炭水化物120g痩せたい人は60gまで減らした方が良い。脂質は積極的に取った方が良い、特に不飽和脂肪酸(青魚の油、オリーブオイル)や飽和脂肪酸(動物の脂肪、バター)は良い。

ラーメンよりチャーシューメン。糖質単体ではなく+脂質・タンパク質・食物繊維を一緒に食べた方が血糖値上昇を抑える効果がある。

フライドポテトはヤバイ…

日本人=白米文化?

牛乳も少し怪しい…

キノコ良いね…

大豆(納豆)は最強…

色々書いてあります。

投稿元:

レビューを見る

★4.8(3.88)2019年8月発行。前作に続き第2弾の食事術。「肥満・老化・病気にならない究極の体の整え方」「100歳まで生きる方法」を最新のデータを駆使して、今までの誤った考え方を全否定。著者は糖尿病専門医であるが、20万人以上の患者を診ながら研究者として活動を続ける著者には脱帽ですね。食事から検査・治療までを1冊に完全網羅、まさにバイブルって感じですね。これまでの都市伝説を否定し、海外のエビデンスをもとに、どういう食事、どういう栄養を取るべきかを詳細に解説。まさに手元に置いておきたい本ですね。

投稿元:

レビューを見る

医師が教える食事術に続いて実践バイブルの方も読ませていただきました。

前作と被る内容もあるのですが、こちらはより高齢者向けと言える気がします。

自分はまだ未成年なので、人間ドックなど経験がありません。

なので検診などのページは飛ばさせていただきました。

こちらで得た知識は母親や祖父母に共有させていただきました。

興味津々で聞いてもらえて良かったです。

祖母は本を借りて行ってしまいました笑

やはり前作よりは実践的と言えます。

献立の立て方など、参考になるところが山ほどありました。

自分は日々の生産性を上げるためにこの本を購読しましたが、かなり満足のいくものでした。

投稿元:

レビューを見る

食事のことについて勉強してこなかったが、毎日摂取していることもありこの機会にと感じ読んだ本。

特に印象に残っているのは、がんの早期発見のための方法である。いかに食事に気をつけていてもがんになる可能性はあるが、それを予防するには早期発見し早期治療するしかない。そのための検査の選び方は、今後参考にしようと感じた。

投稿元:

レビューを見る

一巻が糖質が肥満の原因で、炭水化物の取りすぎは良くないと言っていたが、本書は、最新の情報をもとにして色々と書かれている。そのほかに、ビタミンのことやサプリ、三大疾病のことなども記載している。

投稿元:

レビューを見る

タイプ別に具体的に、食事の摂り方 血糖値コントロールの方法がエビデンスにもとづいて記述されており、実践してみて、効果を検証しようと思える、つまり行動変容を力強く背中を押してくれる本でした。