「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

読割 50

紙の本

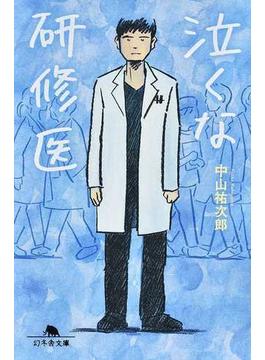

泣くな研修医 (幻冬舎文庫 泣くな研修医)

著者 中山祐次郎 (著)

新米医師の毎日は、何もできず何もわからず、先輩医師や上司からただ怒られるばかり。だが患者さんは、待ったなしで押し寄せ…。新米医師の葛藤と成長を、現役外科医が圧倒的リアリテ...

泣くな研修医 (幻冬舎文庫 泣くな研修医)

泣くな研修医

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

商品説明

新米医師の毎日は、何もできず何もわからず、先輩医師や上司からただ怒られるばかり。だが患者さんは、待ったなしで押し寄せ…。新米医師の葛藤と成長を、現役外科医が圧倒的リアリティで描く医療ドラマ。【「TRC MARC」の商品解説】

雨野隆治は25歳、大学を卒業したばかりの研

修医だ。新人医師の毎日は、何もできず何もわ

からず、上司や先輩に怒られてばかり。だが、

患者さんは待ったなしで押し寄せる。初めて

の救急当直、初めての手術、初めてのお看取

り。自分の無力さに打ちのめされながら、ガ

ムシャラに命と向き合い成長していく姿を、

現役外科医が圧倒的なリアリティで描く。【商品解説】

著者紹介

中山祐次郎

- 略歴

- 一九八〇年神奈川県生まれ。鹿児島大学医学部卒。都立駒込病院大腸外科医、福島県広野町・高野病院院長を経て、郡山市・総合南東北病院外科医長。著書に『幸せな死のために一刻も早くあなたにお伝えしたいこと』『医者の本音』『がん外科医の本音』などがある。

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

電子書籍

今も昔も良いお医者さんは

2021/10/28 18:49

2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:いやもん - この投稿者のレビュー一覧を見る

今私の掛かっている某医療センターの脳神経外科のお医者さんを思い出しました。患者の話を症状以外のことも聴いてくれます。入院していた時毎日見に来てくれました。土日なしです。素敵なお医者さんが沢山居て嬉しかったです。泣かないでね。

紙の本

泣くな研修医

2024/03/27 11:17

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:大人 - この投稿者のレビュー一覧を見る

主人公の雨野先生の視点から研修医を体験している気分になれました。とてもハートフルなストーリーでどんどん読み進められました。現在シリーズ第6巻まで出ていますが、全て読むほど好きな本です。

紙の本

頑張れと言いたくなる

2021/09/22 21:10

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Jung - この投稿者のレビュー一覧を見る

自分も病院の中に入って、新人医師を叱咤激励したくなるくらいおもしろい話でした。

紙の本

一気に読める

2020/12/31 18:37

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:優乃 - この投稿者のレビュー一覧を見る

どこか身近に感じられる内容で直ぐに読んでしまいました。

研修医の成長やジレンマが感じられ、とても興味深い一冊。

紙の本

医者の無力さが伝わる

2020/10/31 16:37

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:トッポギ - この投稿者のレビュー一覧を見る

これは切なさが半端ないです。

まだ研修医で自分が何かしたくてもなにもできないもどかしさが絶妙に描かれています

紙の本

著者の経歴を知るとグッとくる

2020/04/18 09:33

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:makiko - この投稿者のレビュー一覧を見る

小説の内容自体は新米研修医の悲喜こもごもで、よくある話でした。でも、末尾を読んでいて著者が福島県高野病院院長として若くして赴任した医師だと知り、「こういう立派なお医者さんもいるんだなぁ」とニュースで見たことを思い出し、あの先生の新米時代はこうだったのか…と感慨深かったです。

紙の本

泣くな研修医、泣くな読者

2020/04/07 14:25

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:kotep - この投稿者のレビュー一覧を見る

研修医として患者さん、その家族や病気と向き合う雨野隆治の奮闘を描く作品。優秀な上司の指導の下、研修医としてスタートを切った雨野だが自分のやる気や思いとは別に小さなミスを繰り返してしまう。それにもめげずに医療に向き合う姿に上司だけでなく看護師にも助けられ一人前の医者としてへの道を進んで行く。ときには笑い、ときには涙する姿に医者という職業の切なさを感じる。

技術力がありスマートな医師のイメージとは違い、純粋な気持ちで医療に取り組む医師の卵の作品でした。

紙の本

『泣くな研修医』研修医奮闘記Part1

2020/04/05 18:41

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:うりぼう - この投稿者のレビュー一覧を見る

主人公は25歳、心優しき研修医1年目の雨野隆治。通称アメちゃんの出身地は鹿児島県、勤務先は東京下町にある牛之町病という設定です。鹿児島大学医学部卒業後、都立駒込病院で研修した作者中山祐次郎さんの実体験が色濃く投影していることは間違いありません。

それだけに、「コード・ブルー」に代表される研修医にスポットを当てた医療ドラマ・映画より、本書は細部において圧倒的にリアリティが勝ります。医師国家試験に合格して晴れて研修医として働き始めたとき、一番キツイことは宿当直勤務が月に何度もあるということです。アメちゃんは寮住まいですが、病院のソファで仮眠するシーンが度々登場します。36時間前後の連続勤務は、心身共に健康な20〜30代の医師にとってさえ相当な負担のはずです。単行本の帯には<雨野隆治、25歳、外科研修中。今日も家には帰れない、帰らない。>とあります。一方、ドラマに登場する病院はおしなべて小綺麗で、お化粧した医師や看護婦を演じる俳優からは、過労死寸前の過酷な労働環境は決して伝わってきません。電子カルテになって以前より少しは負担が減ったのかも知れませんが、カルテ作成も外部からは見えてこない大きな事務負担です。最後の医療行為、死亡診断書の作成も然りです。カルテの記載内容を克明に描いた点が本作の特筆すべきところです。

リアリティはこんな場面でも発揮されます。腹痛で運び込まれた14歳の少女のお腹を見て、アメちゃんは「ー綺麗なお腹だ」と内心呟きます。病院は概ね高齢者ばかりだという現実を再認識させられます。サチュレーションが低下し患者さんの救命治療も限界に達したとき、アメちゃんが家族からCPR(CardioPulmonary Resuscitation=心肺蘇生法)を続けるべきかかどうか訊ねられて、逡巡しながらも否と答えるシーンは

そうした医療現場のリアリティに加え、確かな人物造形がストーリーに奥行きを与えています。指導医は強面の岩井先生、アメちゃんにとっては雲上人(上の先生)になります。4年次上の女医佐藤先生が直属の上司で厳しく実務を指導し、ベテラン看護師の吉川さんが温かい目でアメちゃんをサポートします。同期で私大医学部卒のシティボーイ川村先生は、合コンのアレンジなどプライベートでアメちゃんに接近、他愛ない会話でアメちゃんにひとときの安らぎを提供します。

読者は、ページを重ねるたびにアメちゃんと共に慣れない医学用語を学んでいくことになります。医学用語は歴史的にドイツ語だったので、ムンテラ(症状説明)やステる(sterben=死ぬ)という言葉も頻繁に登場します。最近はドイツ語よりも英語が一般的になったためでしょう、心肺停止はアレスト(cardiac arrest)と呼ばれています。末期癌のケースでQOLに着目したBSC(Best Supportive Care =症状緩和治療)も、最近よく耳にするようになりました。

これから医学部をめざす高校生や現役医学生に是非読んでほしい一冊です。

紙の本

厳しい世界

2023/01/20 10:26

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:杉野 - この投稿者のレビュー一覧を見る

厳しい世界だと走っていましたがここまで医療の現場が厳しいとは。手術したら終わり、なんて簡単なことでは無いのですね。

紙の本

研修医の成長と切なさ

2022/10/19 21:30

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:lucky077 - この投稿者のレビュー一覧を見る

つたない研修医がスキルがない故悩み、成長するが医者になろうとおもった動機に官営した切なさも描かれています。

電子書籍

すごいなぁ25歳雨野隆治

2022/10/08 23:28

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る

研修医って……本当にすごい!尊敬するし、お仕事ぶりには、感動……です。主人公通称アメちゃんの出身は鹿児島、勤務先は東京牛之町ということは、鹿児島大医学部卒後、都立病院で研修した作者の体験が入っているのですね

紙の本

嫌な奴が多い

2022/03/19 11:36

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:hid - この投稿者のレビュー一覧を見る

実は良いところもあるんだよってエピソードを入れてるけど、

上司に当たる医者が嫌な奴ばっかりだよね。

自分がやられて嫌だったことを、そのまま研修医に対してやってる感じ。