分からなくても面白いミステリ

2019/05/16 01:07

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:オオバロニア - この投稿者のレビュー一覧を見る

殺人容疑をかけられた気鋭の写真家と弁護士の話。「罪とは何かを問う問題作」の触れ込みに凄惨なシリアルキラーを扱った法廷劇かと思いきや、全然違う味わいだった。物語の前半は写真家の人生を淡々と綴ったいかにもシーラッハらしい記述で、後半は事件を徐々に紐解いていく。

確かにミステリらしい「やられた」と思う点がある一方で、この結末はかなり秀逸だと思う。しかも犯人の心理にほとんど触れないあたりが最高にシーラッハらしい。合理的な動機などなく、そこに真実が横たわっているだけ。罪とは何か、に対する皮肉の利いた回答が詰まった一冊。良い意味で読後感が虚無。

以前円城塔さんの道化師の蝶が少し盛り上がった時に「分からないけど面白いSF」っていう触れ込みが流行ったけれど、本作は「分からないけど面白いミステリ」かもしれない。人の心もアーティストの追求心も分からない。分からないけど面白い。膝を打つような爽快感こそないけど、顎に手を置いて唸る本。

静かに進む独特の世界

2019/02/07 07:43

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:kobugi - この投稿者のレビュー一覧を見る

前半の淡々した流れも退屈せずに堪能。いつ、どのような変化が起こるのか、あるいは、このまま淡々と彼の世界が綴られるのか、と思いつつ後半に。ソフィアが登場して、時間は生き生きと変化し、いつのまにか引き込まれていく。共感覚についてはよくわからないかったが、弁護士との会話が興味深く、事件の結末は不明でも気にならない。この作者の別の作品を読んでみたい、と思った。

投稿元:

レビューを見る

ドイツの刑事弁護士を長年経験している著者の作品。

新作が発表されるたびに必ず手にする作家の1人。

今回は、小説の技法としてもこれまでの作品とは違う。あたかも主人公のアルバム写真を何枚も見せられて、解説をしたものを集めたように場面展開が細切れ的な文体。これが、わかりにくいと感じる人もいるかもしれない。

今回のテーマも法廷で浮き彫りになってくる。第二次世界大戦の影響を受けた重いもの。

読者へ投げかけるテーマが、正義とは?罪とは?など誰もが無関心ではいられない根本的なところに鋭く突き刺さる。

新作の発売が待ち遠しい。

投稿元:

レビューを見る

私の頭が悪すぎて、全てを理解するのは無理でしたが、今までのシーラッハの作品にも通じる、一貫した「罪とは?」「犯罪とは?」という問いかけが、波のように押し寄せる1冊でした。

奥深い。

日本の読者のみなさんへ、が、良寛の一句から始まるとは思わず、嬉しいとの同時に、知識の深さに驚いた。

投稿元:

レビューを見る

巻末にある著者と訳者の言葉を読めば、この作品の意図は、理解できると思います。素晴らしい作品だと思いました。しかし、苦しい読書でした。

投稿元:

レビューを見る

貴族の家に生まれ、長じて写真家として成功した男が

誘拐殺人の罪で逮捕される。

若い娘からの助けを求めた電話、血痕や引き裂かれ捨てられた衣服など、

状況証拠はかなりあるが、死体は発見されず、

誰が誘拐されたのかも分からない。

取調べでは男は犯行を自白したが、被害者は誰で

死体はどこにあるのかについては口を閉ざす。

男の弁護士は、男の故郷を訪れ調査を行う・・・

といった流れの作品。

いちおうミステリと言えなくはないですが、

ほぼ純文学作品だと思います。

男の少年期から写真家として成功した後までを描く「緑」、

若い娘からの電話を発端に男が取り調べられるまでを描く、短い「赤」

弁護士による男の故郷への訪問と裁判を描く「青」

短いエピローグの「白」

の四章構成。

男は文字のひとつひとつに色を感じる共感覚の持ち主とされていますが、

この設定は「緑」の章の肉付け程度で、以降の章ではほとんど

意味がない設定になっています。

ところで、物語の終わりに、男が作った3Dアニメというものが出てきます。

このアニメを作るのに、

モデリングやらレンダリングやらコンポジットやらエンコードやらを、

男はコツコツと、いくつもの失敗を経ながら、時間をかけてやったのかと思うと、

なんとなく笑えてきます。

投稿元:

レビューを見る

半分辺りまでひたすら一人の男の人生を読んでいく感じで、そこからは一気に最後までって感じでした。簡単に感想を書けないですが、素晴らしかったです(^^)

投稿元:

レビューを見る

弁護士と刑事の法廷のやりとりが面白かった。理解できていない箇所も多々あって、シーラッハのコリー二事件も読んでみた方がいいのかもしれない。

投稿元:

レビューを見る

文字のひとつひとつに色を感じる共感覚を持ち、写真家として大成功をおさめたゼバスティアン。だがある日、若い女性の誘拐・殺人容疑で逮捕されてしまう。捜査官に強要されて殺害を自供したゼバスティアンを弁護するため、敏腕弁護士ビーグラーが法廷に立つ。緊迫感に満ち満ちた裁判で暴き区出される驚愕の真相とは。『犯罪』の著者が「罪とは何か」を問いかけた恐るべき問題作!

被疑者の生い立ちをかなりのページを割いて書いているのはなぜなのだろうか。

投稿元:

レビューを見る

主人公は文字の一つ一つにまで色を感じるという特殊な色彩感覚の持ち主、ゼバスティアン。

多感な時期に父親を自死という形で亡くし、乗馬以外に興味のない母親とうまく折り合いをつけられず、寄宿舎生活を終えると、写真家として歩み始めたる。

何だか歯車が合わないなりにも恋人もでき、順調な毎日を過ごしていたが、ある日突然、若い女性の殺人容疑で逮捕されてしまう。

捜査官に強要され罪を認めるも、敏腕弁護士ビーグラーによって、驚くべく事実が明らかにされる。

ハイテクを駆使した写真のなりようや、弁護士の刑事に対する禅問答もどきのやり取り、あとがきで”日本の読者のみなさんへ”と題して良寛の俳句を取り上げているあたりなどからも、なんか日本の文化に傾倒されているのかなと思わされますが、でもそのような事柄が私には理解できなかった、残念ながら。

特に写真を使ったトリック?わからない。

シーラッハは、「犯罪」や「罪悪」を衝撃的な思いで読んだので、以降も楽しみに読んだのですが・・・

投稿元:

レビューを見る

色々なタイプのミステリ作品を読みすぎたせいか最近は、大どんでん返しとか驚愕のラストとかいう煽り文句を見ても、また手の込んだトリックを駆使した作品を読んでも大して心に響かなくなったのですが、本作は参りました。いやはやまったく、このラストは絶対に想像がつかないというか、この著者でなければ描けないですよ。

でもこれ、納得できない読者は多いと思います。Amazonのレビューを見るまでもなく、採点するなら★1つか★5つかのどちらかなんじゃないですかね。そういう私だってこのラストに至る経緯については正直よく分からない部分が多いですし。

ただ、よく分からないからといってばっさり切り捨てるのではなく、分からないなりにも意味なり味わいなりを感じられたのは本作の美点なのか、年齢を重ねることで自分の理解を超えた作品に対しても受け入れることができるようになったからなのか。さっぱり作品の紹介になっていないのですが一つだけ言えるのは、人間は単色で塗り分けられるようなものではない、ということなんじゃないかと。

とにもかくにも、著者4作目にして行きつくところまで行ってしまったような感すらあります。次の作品はいったいどうなるのでしょう?楽しみでしかないです。

投稿元:

レビューを見る

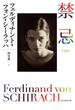

ドイツの作家「フェルディナント・フォン・シーラッハ」の長篇ミステリ作品『禁忌(原題:Tabu)』を読みました。

『罪悪』、『コリーニ事件』に続き、「フェルディナント・フォン・シーラッハ」の作品です。

-----story-------------

法廷で暴かれるのは、あらゆる想像を覆す真実!

誘拐・殺人容疑で起訴された写真家。

捜査官に強要され自供した彼は無実なのか?

本屋大賞「翻訳小説部門」受賞作家が贈る世紀の問題作!

ドイツ名家の御曹司「ゼバスティアン」は、文字のひとつひとつに色を感じる共感覚の持ち主だった。

ベルリンにアトリエを構え写真家として大成功をおさめるが、ある日、若い女性を誘拐したとして緊急逮捕されてしまう。

捜査官に強要され殺害を自供し、殺人容疑で起訴された「ゼバスティアン」を弁護するため、敏腕弁護士「ビーグラー」が法廷に立つ。

はたして、彼は有罪か無罪か――。

刑事事件専門の弁護士として活躍する著者が暴きだした、芸術と人間の本質、そして法律の陥穽。

2012年本屋大賞翻訳小説部門第一位『犯罪』の著者が「罪とは何か」を問いかけた新たなる傑作。

著者による日本版オリジナルエッセイ「日本の読者のみなさんへ」を収録。

訳者あとがき=「酒寄進一」(文庫版に寄せて追加あり)

*第10位〈週刊文春〉2015年ミステリーベスト10/海外部門

*第10位「ミステリが読みたい!2016年版」海外篇

-----------------------

2013年(平成25年)に刊行された「フェルディナント・フォン・シーラッハ」2作目の長篇作品… 作風は相変わらずで、陰鬱な雰囲気と研ぎ澄まされ淡々とした筆致が特徴でしたね、、、

「罪とは何か」を問いかける内容も、作品に共通するテーマですが… 私の読解力のせいか、今回は、ちょーっと難しかったですね。

ドイツ名家の御曹司「ゼバスティアン・フォン・エッシェブルク」、彼は万物に人が知覚する以上の色彩を認識し、文字のひとつひとつにも色を感じる共感覚の持ち主だった… 辛い幼児期の体験を経た後、ベルリンにアトリエを構え写真家として大成功をおさめるが、ある日、若い女性の誘拐・殺人容疑で緊急逮捕されてしまう、、、

被害者が発見できず、その居場所を吐かせようとする捜査官の拷問により殺害を自供した「エッシェブルク」を弁護するため、ベテラン刑事弁護士「コンラート・ビーグラー」が法廷に立つことになった… 「エッシェブルク」は有罪か無罪か―緊迫感に満ち満ちた裁判の行方と、あらゆる者の想像を絶する驚愕の真相とは。

作品は、光の三原色の『緑』、『赤』、『青』、そして、それらが合わさった『白』の4章に分かれており、、、

主人公「エッシェブルク」の半生を描き全体の60%程度を占める『緑』、これが長い伏線になっています… そして、「エッシェブルク」が殺人容疑で逮捕され取り調べを受ける『赤』、もう一人の主人公でもある弁護士の「ビーグラー」が登場し「エッシェブルク」を裁く法廷劇が展開する『青』、物語を締めくくる『白』という構成になっていました。

徐々に真相が明らかになっていく『青』のあたりは、どんどん先を読みたくなる展開でしたが… 結局、動機の部分が理解できませんでしたね、、、

深い理由があるのかもしれませんが… わからなかったなぁー

表紙カバーの暗い女性の写真… 本作品の翻訳出版において、この写真を使うことが著者の条件だったとのこと、、、

この写真が被害者とされた女性の(合成された?)写真だったんでしょうねー

以下、主な登場人物です。

「ゼバスティアン・フォン・エッシェブルク」

写真家

「ソフィア」

PR会社社長

「セーニャ・フィンクス」

ゼバスティアンの隣人

「コンラート・ビーグラー」

刑事弁護士

「エリー」

ビーグラーの妻

「モニカ・ランダウ」

検察官

投稿元:

レビューを見る

本を閉じてカバーを外してじっくり眺めて、あ゛〜。そして最初のページから読み直して愕然、というか底知れぬ味わい。なんか凄い。これまでのシーラッハの作品らしさを感じながら、より真摯に人間の内面を見つめている。芝居にもなるみたいだけど、上演台本難しそう。芸術ってホントややこしい。読み終わって、あれ?アレ?ってページを前にめくりだす体験って素晴らしいかも。

投稿元:

レビューを見る

緑の章から赤の章に移った時、

あれ?っと思った。

なんか、どっか、読み落とした?

戻ってみたが、いや、ページは正しい。

突然の展開に戸惑いつつも、

単純なので ま、いっか と読み進める。

読み進めると、事態が理解できてくる。

なぜ、被害者がいないのに、彼は逮捕されたのか?

それは、ある意味、拷問をすると脅して自白させたことと同じ理由か。

被告側の弁護士VS被告人を取り調べた刑事のやりとりは、圧巻。

なにを持って正義とするの。

正義とは何か。

正義と悪は表裏一体。

そして、真実とは何なのか?

216ページのピーグラー弁護士の言葉。

で、結局、

この被告は、自分の芸術作品のために、逮捕され殺人犯として交流され、裁判にかけられた の?

すべては、自分の芸術のため?

これは、すべて、彼の計画、演出だったって事?

平凡な、単純な、頭脳しか持たない私には、なかなかに理解できない事柄だけれど、

弁護士のピーグラーさんは、理解できたんだよね。

というか、彼だから理解できると思って弁護を依頼したということか。

まさか、それも計画?

一面からでは、何事も判断できない・・・

投稿元:

レビューを見る

日本語版に寄せられた「日本の読者のみなさんへ」による、著者のメッセージーの中のーうらを見せおもてを見せて散るもみぢ 良寛ーの俳句。善悪二元論で語られる宗教とは違い、全てを内包する仏教。散りながら、裏とおもてさえもどちらが裏でどちらがおもてなのか?作品の中で語られながら、この俳句では語り尽くせない人間の本質は、善悪さえも一体不ニの気がする。緑、赤、青と、全てが混じり合って、、、表紙の合成写真のように、、、。