1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ぽんぽん - この投稿者のレビュー一覧を見る

知的障害者、高齢者等いわゆる社会的弱者な受刑者のことを語る。

福祉の充実を訴えている。

なかなか他者のことまで考えられる人が…加害者を叩く人は多いよなあ。悲しいね!

囚人側の視点で語る

2018/08/27 13:59

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る

まさに実際に服役した作者ならでは、囚人側の視点に立って刑務所の現実が書かれています。

囚人側の視点でものを見ることは少ないでしょうから、その意味では面白い本です。

どんな人でも、オリジナルの人生ストーリーを歩んでいるんだな、と思いました。

投稿元:

レビューを見る

2018年6月30日(土)朝日新聞朝刊29面読書で目にして、図書館で借りた。

刑務所が障害者施設化していて、受刑者の10人に2人は知的障害者だという。

獄中体験をした元衆議院議員による本。

初めて知ることばかりでした。

なかでも、世界人口の15%がなんらかの障害がある、というのにはびっくり。(WHO,世界銀行『障がいについての世界報告書』2010年)

6~7人に1人は障害者だって。

軽度の知的障害者は障害者手帳を持っておらず、福祉のネットワークから外れて、犯罪に巻き込まれたり、犯罪を作られてしまうという。

最近は発達障害が着目されるようになって、障害者が増えているんじゃないかと思っていましたが、日本では障害者と認められてる人は少ないんだとか。

話は変わるけれど、私も、何度か特別支援学校の生徒と関わったことがあります。

そのときには、それがその生徒のこだわりなんだろうな、と思うことがあっても、何かがあったとき、なぜそれができないのか、と思ってしまいました。

その子たちの背景にある重みを感じたのはたしかなので、私も考え方を変えようと思いました。

でも、就労がたいへんだというのももちろんわかるけれど、障害者雇用率を国がごまかしていたのではね……。

まずは、状況を知って、人の多様性を認めていく、ということなんでしょう。

児童書だからといって語りかける文章が読みやすいわけではない、と思いました。

投稿元:

レビューを見る

自身が刑務所に入り、いかに刑務所に障害者、特に軽度から中等度の障害者が多いことに気づき、社会的な発信を続けている。また、今回の書籍は小学生でも、また知的障害者でも、読めるようにするためか、わかりやすい説明と全ての漢字にはふりがな付き。

累犯障害者への福祉的な課題など、現場で実感する話も多く、納得できた。社会的包摂を目指す方向性も共感できるが、現場の連携をいかに進めていくかも課題は現場に多い。ただ著者の発信力は、さすがに元政治家だけあり、素晴らしく感じるが、現役の議員さんにも頑張ってもらいたいものである。

投稿元:

レビューを見る

自分の中でまた新たな世界が広がった気がする。

障害者についてはまだ知らないことだらけである。自分の身の回りには刑務所に入るような人はおらず、刑務所といえば極悪人の集まりというのが正直なところであった。しかしやはり実際に獄中を経験した人の言うことは説得力があり、実態はだいぶ違ったもののようだ。障害者の犯罪は罪名がつくことで大げさになってしまっているが、なにをしたかまで知れば世間の考え方は大きく変わると思う。

中でも印象的だった点が3つある。1つは障害者にとって刑務所が一番幸せだと思わせてしまっている社会である。作中にもあったが障害を持った犯罪者は多くがそれまでの人生において被害者であったケースが多い。それに比べて獄中は虐待などの被害を受けることもなく食事も出されるため釈放されても望んで刑務所に戻ろうとしてしまう人が多いそうだ。2つ目は獄中の労働は高くても時給40円ということである。これは釈放後の生活費を稼ぐというよりもただ単に時間を潰すためのものであるということを象徴しているように感じた。そして3つ目は障害者は「悲しい」という感情に敏感であるということだ。前にも述べたようにこれまで被害を受けることが多かった障害者にとって悲しみは人一倍感じ、恐れているものであると思う。それを根底に置くというのが障害者を理解し、接する上で大切なことだと思った。

投稿元:

レビューを見る

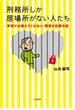

刑務所しか居場所がない人たち:学校では教えてくれない、障害と犯罪の話。山本譲司先生の著書。刑務所が障害を持つ人たちの行き場になってしまっているという日本社会の歪んだ現状をわかりやすく説明している良書。障害を持つ人でも障害を持たない人でも誰もが幸せに暮らせる社会であってほしい。

投稿元:

レビューを見る

刑務所の受刑者のうち2割が知的障害者。そしてその多くが本当に些細な窃盗や無賃乗車や無銭飲食などの詐欺罪などの軽微な犯罪なのだが、それでも有罪判決が出て、収監されなければならない。刑務所に収監することが本当に彼らのためになるのだろうかと思ってしまった。

著者の山本氏は実際に刑務所に入り、様々な障害者の現実を見てきて書いた本なので、本当に障害者の福祉に対する課題がよくわかります。

投稿元:

レビューを見る

服役したことの無い私たちが、刑務所に対して、勘違いだらけだったことが分かり、知らなかったことばかりで非常に興味深く、いっきに読みました!子供向けのような文の書き方で、とても分かりやすく、大人でも読み応えがあると思います。

投稿元:

レビューを見る

子供から薦められて読みました。

正直な感想は「知らなかった。」です。

知らなかったじゃ済まないことですが、恥ずかしながらこれを読むまで全く知りませんでした。

投稿元:

レビューを見る

2018/12/10

326.52||ヤ (5階社会科学)

刑務所の中はヤクザだらけ??

実際に刑務所に入った著者が語る刑務所の中の現実は、知的障害者や体の不自由な老人がほとんどで一般社会では生活できない人たちの居場所となっているようです。

こんな刑務所の現実と一般社会のギャップを埋めるにはどうすればいいか考えてみませんか?

投稿元:

レビューを見る

刑務所は怖い人が入っているところ?現状は受刑者の多くが障碍者であるということ。そして刑務所が福祉施設のようになっているということ。日本の障碍者の置かれた状況を刑務所という切り口から考える本。

障碍者や元受刑者を排除しない社会は、あなた自身も排除されない社会なのです、という言葉にハッとさせられます。

投稿元:

レビューを見る

著者の山本譲司さんは,衆議院議員だったときに,秘書給与流用事件を起こして逮捕,

判決確定後,控訴をせずに服役することになったが,その刑期のなかで,刑務所では凶悪犯よりも知的障害者が多いことを知る。

障害があるために,社会で生きるすべを知らず,数百円程度の万引きや食い逃げ事件を起こして刑務所に入る。刑期を終えて刑務所を出ても,暮らす場所も収入もなく再び犯罪を起こして刑務所に帰ってくる。

そのような累犯障害者(というのは山本さんの造語である)を,出所後に支援し,一定の道筋をつけて社会で暮らしていけるようにするというのが山本さんが目指すあり方なのだと感じた。

受け入れる側の体制がまだ整っていないようにも感じているが,この本に出てくる「ふるさとの会」の活動で,改善されてきている途上なのだろう。

もともと中高生向けに書かれた文章なので,非常にわかりやすいし,これからどうしていくか若い人にこそ読んでいただきたい本だと思う。

投稿元:

レビューを見る

なるほどなあという気持ち。

犯罪を起こしたのが良い、悪い、ではなくて、そもそもの土台を知ろうよ!ということなんだな。

投稿元:

レビューを見る

自分自身、ほとんど目を背けている世界。街中で、しょうがいのある方に出会っても正直どうしたらいいかわからない、むしろ、何かしてあげようとか思うことがよくないのかなと、何もしないでしまう。

この本を読んだから、何かがわかったとか、明日から行動を変えようというわけではなく、でも確実に自分の中でじわじわと何かが変わった気がする一冊だった。

子ども向けに書かれている本で、とても読みやすい。1時間足らずで読破できたけれど、ここ何ヶ月かで最も心に刺さった。

自分は違うと思っているかもしれないけれども、いつ、何があって自分自身がしょうがいを抱えてしまうかわからない。マルティン・ニーメラーの詩のように、自己責任で人を排除する社会は、巡り巡って自分に優しくない社会。きれいごとだけではどうしようもないこともわかるけれども、どんな人でも、「生きていける」社会が、今こそ必要なのだと思います。

人は誰しもマイノリティ。

普通の人なんて居ないし、あなたの思っている常識は全てマイルール。

その人にはその人の事情があるから、仕方ない。その人の抱えているものを背負い込むことはできないけれども、その人を攻撃することはしない。

そんな風にみんなが思えたら、もう少し生きやすい世の中になるんだろうなぁ。

投稿元:

レビューを見る

2019/10/14

障害を持った人、程度や家庭環境にも差異はあるが

社会のサポートは、現時点ではすべてを救えない。

刑務所を住まいとしなければ生きていけないような人が

いる。というのは、知識としては知っていても

その内情まで深く知ろうとはしなかった・・・。

年々その仕組みは改善されているとしても、施設、人事、そして弁護・裁判にいたるまで、あらゆる個所に問題はあり

すべてをクリアにすることはおそらく難しいだろう。

どこで防ぐか どう理解するか

差別区別ではなく、同じだけど少し「違う」人として

そしてもし、自分に関わる人がそうなったらと考えてみて

他人事ではないのかもしれない

思うことはかなりある。社会について問う本でした。