- みんなの評価

6件

6件

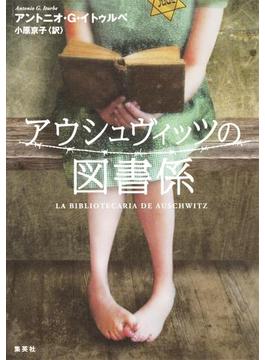

アウシュヴィッツの図書係

著者 アントニオ・G・イトゥルベ , 小原京子

アウシュヴィッツ強制収容所に、囚人たちによってひっそりと作られた“学校”。ここには8冊だけの秘密の“図書館”がある。図書係に指名されたのは14歳の少女ディタ。本の所持が禁じられているなか、少女は命の危険も顧みず、服の下に本を隠し持つ。収容所という地獄にあって、ディタは屈しない。本を愛する少女の生きる強さ、彼女をめぐるユダヤ人の人々の生き様を、モデルとなった実在の人物へのインタビューと取材から描いた、事実に基づく物語。感涙必至の大作!

アウシュヴィッツの図書係

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

アウシュヴィッツの図書係

2016/12/30 20:12

ディタにとって本の存在はまさに、「絶望に差し込む希望の光」。

5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:かしこん - この投稿者のレビュー一覧を見る

1994年、アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所には、いつ来るかわからない国際監視団の視察をごまかすためにつくられた子供たちの為の学校が存在した。 そこには青少年のリーダーであるフレディ・ヒルシュが尽力してつくり上げた蔵書8冊だけの秘密の図書館がある(のちに、「物語を語れる者」が「生きた本」として登録される)。

フレディに図書係を任命されたのは、14歳のチェコ人少女ディタ。

その仕事は、本の所持など禁じられている中、ナチスに見つからないよう日々隠し持ち授業の間に先生や子供たちに回し、一日の終わりには無事に“図書館”に戻すという危険なもの。 だが、ディタはその任務も、本を手近に扱えることも誇らしく、うれしかった。

これはそんなディタとその家族・仲間たちの(アウシュヴィッツにいるという<非日常>における)日々の記録と、日常化したナチスによる強制収容所の運用が淡々と同時進行で描かれている。 そんな、事実に基づく物語。

途中から、描かれるところの少女たちの姿が、ブラッドベリが描くところの少年のように思えてきた(少年のように描かれているのではなく、その本質に詩的に迫っているという意味において)。 少年にとって少女たちは永遠の謎で、何を考えているかわからない。 けれど少女たちは考えている、少年以上に少年とは違う次元で。 少年と少女は、夢見る世界の方向が違う、現実との折り合わせ方もまた違う。

そう感じたら、全体の文章もどこかブラッドベリぽく勝手に思えてきて・・・もしも彼がアウシュヴィッツを描いたならば(多分ありえないけど)、こうなった部分があるんじゃないか、という気さえした。

これは原文のせいなのか、翻訳者の技量故なのかわからないけれど、なんとなく・・・こちら側にフィットする何かがあったのだ。 とてつもない残酷なことをさらりと告げる一文の軽さのようなもの。 現実なのにどこか現実ではないような。

それを私は<詩的>と感じたのかもしれない。

たとえば、地の文で、

1944年3月8日の夜、B2b家族収容所にいた3792人の収容者がガス室に送られ、アウシュヴィッツ=ビルケナウの第3焼却炉で焼かれた。

と、この一文でその章をしめくくるように。

これは「事実を基にした物語」であるが故に、<著者あとがき>もまた本文に含まれる。

そこで語られる“現実の後日談”こそが読者をさらに打ちのめし(当時アウシュヴィッツの存在に懐疑的だったユダヤ人に対して真実を告発したハンガリー系ユダヤ人との軋轢が今尚残っているとか、結局同族内においても争いは消えない)、また(ディタのモデルになった女性がいまも生き続けていて、本に対する愛情を失わないでいることなどにも)勇気づけられる。

最近日本でまた<アウシュヴィッツ物>関連の映画が公開されるのが続く。

一時期、「いつまで“ユダヤ人は弱い被害者”像を描き続けるのか」という論争があったことが忘れられたかのように(勿論、近年の映画はかつてのものよりタッチが違っていることは確かだが)。

でもこの本の立ち位置は少し違う。

筆者がスペイン人だということもあるけれど、これは最後まであきらめなかった少女の物語であり、“本”や“物語”がいかに過酷な現実から救ってくれるものであるかという証明であり、アウシュヴィッツにおけるアンネ・フランク以外のアイコンの誕生でもある。

これは歴史、大きな歴史年表に埋もれてしまいそうな、けれど忘れてはいけない歴史のひとコマなのだ。

読んでよかった。 現在のイスラエルがしていることはどうなんだとかそういうことはまた別にして、そんな気がした。

アウシュヴィッツの図書係

2017/01/15 21:53

本当に本が好き、というのはこういうこと

4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:もこもこ - この投稿者のレビュー一覧を見る

ユダヤもの、というと手垢に満ちたように思われるかもしれません。ですが、この本は素直に感動します。主人公の少女は、読書をこよなく愛していますが、苛酷な状況下ではそれもままなりません。有名なアンネ・フランクとお姉さんのマルゴも少し、登場します。もうこれ以上ないほどの悲しい状況に涙は止まらないのですが、最後、希望が出ます。特に、読めない英語の本を抱きしめて泣くシーンは最高です。

惜しむらくは、戦後の彼女の姿があまり描かれてはいなかったことですが、短い描写に希望が満ちています。

実話でもあり、本当に良い作品でした。これは必読です。

アウシュヴィッツの図書係

2016/10/01 22:55

絶望の中の希望

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Freiheit - この投稿者のレビュー一覧を見る

収容所の中で、たった8冊の図書館が監視をくぐって作られ、貸し出すことで絶望の中で希望をつないだ。ナチスの考えることをやめさせることへの抵抗である。読書の意味を考えさせられる。読みやすく、しかも力作であると思う。