- みんなの評価

1件

1件

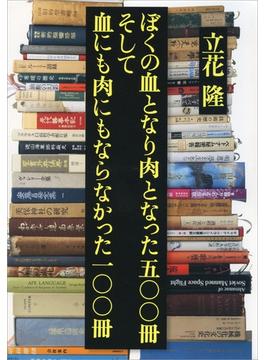

ぼくの血となり肉となった五〇〇冊 そして血にも肉にもならなかった一〇〇冊

著者 立花隆

「知の巨人」立花隆を形成した本とは? 広大な領域に取り組んできた仕事の歴史と重ねあわせて、その読書遍歴を語る。

第1部 : 東大仏文科を卒業後、文藝春秋に入社して週刊文春で活躍するが、二年半で退社。東大哲学科に学士入学するも、学園紛争のため授業がないので中退。文筆活動を始めるも、それを捨てて新宿でバーを経営したり、中近東やヨーロッパを放浪した二十代後半から三十代前半。「その年代に私はいちばん真剣にいちばん多くの本を読み、本格的な人格形成を行ったと思う」。角栄研究以前の「青春漂流」時代に、どんな書物と出会い、どのような影響を受けたのか。

また、それ以外の時期に出合った本とは。文字通り、万巻の書が収められている仕事場「ネコビル」や、そこにも収め切れなかった書庫を歩きながら、思い出を語った。

第2部 : 週刊文春の長期連載「私の読書日記」(2001.3.15号~2006.11.2号)。「わたしはおおむね、真面目な本を読んでいるが、実は下らない本を読むのも好き」という著者の目に留まった本とは。時代を超えて今なお読みたい本が見つかる読書ガイド。

ぼくの血となり肉となった五〇〇冊 そして血にも肉にもならなかった一〇〇冊

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

ぼくの血となり肉となった五〇〇冊そして血にも肉にもならなかった一〇〇冊

2007/04/10 21:25

今回は書評ではなくて、読書遍歴というか書斎案内というか、書物を中心に自分を語るっていう姿勢が前面にでて、予想外に好感持てました

9人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る

立花の読書のありかたが好きではないんですね、私。なんていうか、要するに商売のネタで読んでいるものを「読書」と言うな!って思うんです。澁澤龍彦は、どこかで「読書は目的をもってするような行為ではない」みたいなこと、書いてましたが、私もそう思います。私事ですが、私は仕事や勉強のために読んだ本は、読書数にカウントしませんし、評も書きません。

ところが立花は、読書をそのように定義しません。資料として扱おうが、勉強のためだろうが活字を読むことに変わりはないだろう、と言わんばかり。ただし、今回の本では小説の類を馬鹿にする発言はありません。読まないから触れない、という割り切りがあるだけ。

で、私は以前『ぼくはこんな本を読んできた』で、彼の本に対する愛情のなさについて不満を書きましたが、今回は立花自身、どこか謙虚です。それは一冊一冊に深く触れるというよりは、むしろ自分の読書遍歴を語ろうとする姿勢に依るのかもしれません。

彼は語りながら、自らの書棚を公開し、過去に書き上げた本と、書棚に現存する資料との関係や、それを手にした経路、或はその意味などについて語っていくのです。驚くのは、過去に読んだものが書架にある、しかもきちんと整理されていることです。その記憶力と整理方法については、やはり脱帽します。

しかも、古い資料を手にして過去を語る様子からは、本に対する愛情が滲み出る。一体、『ぼくはこんな本を読んできた』での立花は何だったんだ、って言いたくなります。角栄ファンである私は、立花の『田中角栄研究』『日本共産党の研究』について疑問を抱いたままではありますが、文春を辞めて東大学哲学科に入学するあたりのことも、よく書かれていて、その様子が分るのは、アンチ東大・立花の私でも嬉しいものです。

数万冊の蔵書ともなれば、中にはポルノじみたものもある。それにも触れているのも好印象。今は出版社も敬遠する全集ですが、それらを集めて読むというのも流石、時代を感じます。それにしても、物凄いパワー、読書量。記憶の衰えを嘆きますが、67歳現在は、健在としかいいようがありません。ま、70過ぎてがっくり記憶力や気力が落ちるのが老化。立花はその前に、貪欲に仕事をこなすのでしょう。

それにしても、あの膨大な書籍は、最後は東大に寄贈されるのでしょうか。それとも、大宅文庫のように公開される?公安関係の貴重な文書も沢山あるようなので、散逸したり、権力によって抹消されないことを願ってやみません。火の元には十分気をつけてください。

最後にデータ篇。

・はしがき

・ぼくの血となり肉となった五〇〇冊

そして 血にも肉にもならなかった一〇〇冊

・私の読書日記 2001・3〜2006・11

・「リヒテル、マネー、アリア」「肉食、経世会、人麻呂」など

・掲載書目(著編者名)一覧

装幀 坂田政則

表紙撮影 山本茂樹