- みんなの評価

24件

24件

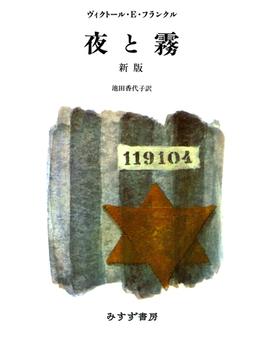

夜と霧 新版

著者 ヴィクトール・E・フランクル(著) , 池田香代子(訳)

〈わたしたちは、おそらくこれまでのどの時代の人間も知らなかった「人間」を知った。では、この人間とはなにものか。人間とは、人間とはなにかをつねに決定する存在だ。人間とは、ガス室を発明した存在だ。しかし同時に、ガス室に入っても毅然として祈りのことばを口にする存在でもあるのだ〉

「言語を絶する感動」と評され、人間の偉大と悲惨をあますところなく描いた本書は、日本をはじめ世界的なロングセラーとして600万を超える読者に読みつがれ、現在にいたっている。原著の初版は1947年、日本語版の初版は1956年。その後著者は、1977年に新たに手を加えた改訂版を出版した。

世代を超えて読みつがれたいとの願いから生まれたこの新版は、原著1977年版にもとづき、新しく翻訳したものである。

私とは、私たちの住む社会とは、歴史とは、そして人間とは何か。20世紀を代表する作品を、ここに新たにお送りする。

夜と霧 新版

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

夜と霧 新版

2009/04/03 21:57

後世に残したい、人間の崇高さと尊厳を記録した名著。強く、心が揺さぶられました。

32人中、30人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:東の風 - この投稿者のレビュー一覧を見る

アウシュヴィッツほかのナチス強制収容所で、被収容者の生活を体験した著者が、心理学者の観点から、その悲惨な状況を観察し、描写した一冊。極限の苦しみの日々を送る人間たちを、自分を含めてひたと見据えながら、人間の生きる意味とは何か、人間の尊厳とはどういうものかを問いかけ、考察していくのですね。150頁あまりの記述の哲学的な色合いを帯びた深みがもの凄く、あちこちで慄然とさせられました。人間らしい心が麻痺してしまう想像を絶した収容所生活の光景に打ちのめされ、その中でも、生きる意味を見出そうとする人間の勇気、人間の覚悟に接して、心が震えました。

収容所から工事現場に向かって、何キロもの雪道を歩く途中、愛する妻の面影、その微笑みを思い出すことで、ひととき、至福の境地へと至る著者。収容所の現場監督が取り置きしておいてくれた小さなパンが、自分に向けてそっと差し出されたとき、彼の人間らしい言葉、人間らしいまなざしにたまらず、ぼろぼろと涙をこぼす著者。このふたつのシーンは、とりわけ、胸がいっぱいになってしまった記述です。読みながら、こちらもたまらない気持ちになりました。

あるいはまた、次の記述などに。

<カポー(被収容者監視員 ※筆者註)は劣悪な者から選ばれた。この任務に耐えるのは、ありがたいことにもちろん例外はいたものの、もっとも残酷な人間だけだった。(中略)そういう者だけが命をつなぐことができたのだ。何千もの幸運な偶然によって、あるいはお望みなら神の奇跡によってと言ってもいいが、とにかく生きて帰ったわたしたちは、みなそのことを知っている。わたしたちはためらわずに言うことができる。いい人は帰ってこなかった、と。>(p.5)

強制収容所の衝撃的な写真が掲載されていた旧版(1947年刊 霜山徳爾 訳)も読みごたえありましたが、こちら、シンプルなたたずまいの新版(1977年刊 池田香代子 訳)も素晴らしい。平明な言葉と文章。すっと頭の中に入ってきて、分かりやすかったことでは、本書のほうが上でしょうか。

いずれにせよ、後世にきっと残したい、人間の崇高さと尊厳を記録した名著です。本作品は、小川洋子『心と響き合う読書案内』(PHP新書)でも取り上げられ、見事な紹介がされています。

夜と霧 新版

2011/03/07 16:44

新訳の翻訳者、池田香代子先生は今のところ翻訳のミスの訂正に応じてくれてはいません。

36人中、17人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:みどりのひかり - この投稿者のレビュー一覧を見る

旧訳の霜山徳爾先生の「夜と霧」にも、新訳の池田香代子先生の「夜と霧」にも、同じところで翻訳のミスがありました。

霜山先生はそのミスを訂正して下さいました。これについては旧訳への私の書評で詳しく書いていますので、まずそれをお読みになって下さい。

旧訳への私の書評

新訳の翻訳者、池田香代子先生は今のところ訂正に応じてくれてはいません。

私が新訳の存在を知ったのは初版のだいぶ後になってからのことでしたので翻訳のミスを指摘し訂正のお願いの申し出をしたのは2007年8月でした。みすず書房の編集担当者は新しい人に代わっていましたが会ってお話しましたところ訂正する意思はお有りになりました。あとは、池田先生の意思次第です。

文章間の矛盾が明確だったからこそ、また重要な事柄だったからこそ、霜山先生と当時の編集担当者、吉田欣子さんは訂正して下さいました。

訂正の内容は旧訳への私“みどりのひかり”の書評に書いていますが、ここにも主な文を載せておきましょう。

それは霜山先生訳の「夜と霧」の196ページに書かれています。引用します。これを《2》の文章とします。

《2》

『これらすべてのことから、われわれはこの地上には二つの人間の種族だけが存するのを学ぶのである。すなわち品位ある善意の人間とそうでない人間との「種族」である。』

で、この部分は正しい文章であり間違いはありません。問題は、このページの一つ前のページ、195ページの文章です。これを《1》の文章とします。

《1》

『人間の善意を人はあらゆる人間において発見しうるのである。』

この文章は、《2》の『われわれはこの地上には二つの人間の種族だけが存するのを学ぶのである。すなわち品位ある善意の人間とそうでない人間との「種族」である。』という文章と矛盾します。

《2》の文章では、フランクルは決して、あらゆる人間が善意の人間だとは言っていません。二つの人間の種族だけがいると言っています。つまり、善意の人間とそうでない人間の二つの「種族」がいると言っています。

だから、《1》の『人間の善意を人はあらゆる人間において発見しうるのである』というような、みんな善意の人とは言っていません。

で、結論としては、《1》の文章の

『人間の善意を人はあらゆる人間において発見しうるのである』

の、「あらゆる」と「人間」の間に「グループの」という言葉が入るはずです、ということです。つまり、ユダヤ人のグループにも、看視兵のグループにも善意の人を発見しうる、と言っているのであり、あらゆる人間が善意の人である、とは言っていません。

で、この私の考えを霜山先生も当時の編集担当者も認めて下さり、1986年の刊行のものから現在に至るまで、この部分は「グループの」という言葉が入れられ、

『人間の善意を人はあらゆるグループの人間において発見しうるのである』と改められています。

この、『二つの「種族」だけがいて、一方は善意の人、すなわち「残虐行為を嫌悪する種族」であり、他方はそうでない「残虐行為を好む種族」である。』という考え方はキリスト教文明圏では持ってはならない考え方であり、普通ならごうごうたる非難に見舞われるような内容です。ですが、これは、フランクルが何百万人もの命と引き換えに学んだことなのです。この学んだ内容は、事実は事実として認めて社会の制度に役立てなければ、またあの忌まわしいアウシュビッツが繰り返されることになります。

池田先生の新訳では、その《1》の部分は143から144ページに、《2》の部分は144ページから145ページにかけて載っています。

その部分をここに引用しておきましょう。

《1》

人間らしい善意はだれにでもあり、全体として断罪される可能性の高い集団にも、善意の人はいる。

*

《2》

こうしたことから、わたしたちは学ぶのだ。この世にはふたつの人間の種族がいる、いや、ふたつの種族しかいない、まともな人間とまともではない人間と、ということを。

*

ということで、フランクルは決して「人間らしい善意はだれにでもある」とは言っていないということ。

そして、「この世にはふたつの人間の種族がいる、いや、ふたつの種族しかいない、まともな人間とまともではない人間と」ということを言っているわけです。

残虐行為を好む人間のことについては、脳のfMRIスキャンによって判ってきました。旧訳への私の書評の中にリンク先がありますので見て下さい。

ただ、残虐行為をして楽しむ人間とは別に、粗暴で直に怒りをあらわにする人がいますが、この人たちは本質的に残虐人間とは異なります。この人たちと残虐行為を好む人間を混同して、悪い子を愛と教育で良くしたと思い込むインテリ人がいますが、これは明確に異なります。フランクルも「夜と霧」(旧訳)の201ページ、202ページにその人のことを書いていました。引用します。

*

一人の仲間と私とは、われわれが少し前に解放された収容所に向かって、野原を横切って行った。すると突然われわれの前に麦の芽の出たばかりの畑があった。無意識的に私はそれを避けた。しかし彼は私の腕を捉え、自分と一緒にその真中を突切った。私は口ごもりながら若い芽を踏みにじるべきではないと彼に言った。(中略)「何を言うのだ!われわれの奪われたものは僅かなものだったか?他人はともかく・・・・・・俺の妻も子供もガスで殺されたのだ!それなのにお前は俺がほんの少し麦藁を踏みつけるのを禁ずるのか!・・・・・・」何人も不正をする権利はないということ、(中略)この真理の取り違えは、ある未知の百姓が幾粒かの穀物を失うのよりは遥かに悪い結果になりかねないからである。なぜならば私はシャツの袖をまくり上げ、私の鼻先にむきだしの右手をつき出して「もし俺が家に帰ったその日に、この手が血で染まらないならば俺の手を切り落としてもいいぞ。」と叫んだ収容所の一人の囚人を思い出すのである。そして私はこう言った男は元来少しも悪い男でなくて、収容所でもその後においても常に最もよい仲間であったことを強調したいと思う。

*

この人たちが残虐性を好む人間とは異なるのだということは、いっしょに暮らしていれば判ることなのです。インテリは彼らのそばで暮らしてないからそのことはわかりません。私はわかります。粗暴だけど本質的には良い人か、残虐性を好む人間かは身近に一緒に暮らしていれば判ります。

フランクルは、このことは重要と思ったからこそ文章を入れたのでしょう。

私”みどりのひかり”の著書はこれらの問題を考える参考になります。

般若心経物語

不落樽号の旅

夜と霧 新版

2008/04/12 18:41

“静かな書”

11人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:CAM - この投稿者のレビュー一覧を見る

1977年刊の原書新版にもとづき新訳されたものである。日本版は2002年11月刊、手許のものは2007年5月第10刷となっている。旧訳以来、書名とその内容の断片はよく見聞きしていたが、私は今回が初読である。こうした名著を思い立ったときに容易に入手して読めるのが通販書店のありがたい点である。「心理学者、強制収容所を体験する」という飾りのない原題がつけられた本書は「人間とは何か」を科学者の目から描いた“静かな書”である。この我々には現実のものとしては想像もできないような壮絶な体験が淡々と記述されている。 160頁程度のものであり、私は、手に取ったまま一気に読みきった。

よく引かれる「いい人は帰ってこなかった」という記述は冒頭部にある(P. 5)。 その他、静かな記述のなかに多くの鋭い指摘がみられる。 心に残った部分を挙げてみると、「人間はなにごとにも慣れることができるというが、それはほんとうか、・・・・わたしは、ほんとうだ、どこまでも可能だ、と答えるだろう。」(p.27)、「ほとんどの被収容者は、風前の灯火のような命を長らえさせるという一点に神経を集中せざるをえなかった。原始的な本能は、この至上の関心事に役立たないすべてのことをどうでもよくしてしまった。」(p.53)、「自分はただ運命に弄ばれる存在であり、みずから運命の主役を演じるのではなく、運命のなすがままになっているという圧倒的な感情、加えて収容所の人間を支配する深刻な感情消滅」(p.94)、「人間はどこにいても運命と対峙させられ、ただもう苦しいという状況から精神的になにかをなしとげるかどうか、という決断を迫られるのだ。」(p.114)、「人は未来を見すえてはじめて、いうなれば永遠の相のもとにのみ存在しうる。これは人間ならではのことだ。」(p.123)、「未来を、自分の未来をもはや信じることができなかった者は、収容所内で破綻した。そういう人は未来とともに精神的なよりどころを失い、精神的に自分を見捨て、身体的に自分を見捨て、身体的にも精神的にも破綻していったのだ。」(p.125)、「生きるとはつまり、生きることの問いに正しく答える義務、生きることが各人に課す課題を果たす義務、時々刻々の要請を充たす義務を引き受けることにほかならない。 この要請と存在することの意味は、人により、また瞬間ごとに変化する。」(p.130)、「ひとりひとりの人間を特徴づけ、ひとつひとつの存在に意味をあたえる一回性と唯一性は、仕事や創造だけでなく、他の人やその愛にも言えるのだ。」(p.134)・・・・・・

もちろん、平和呆けと日常性の中に暮らす自分達がこのような心理を真に理解することは困難であろう。 類似の状況があるとすれば、不治の病と寿命の終期を宣告された時ぐらいであろうか。