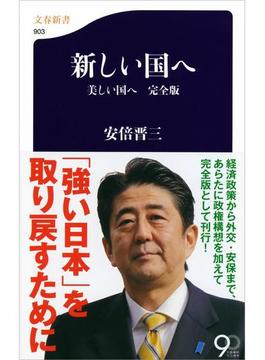

新しい国へ 美しい国へ 完全版

著者 安倍晋三 (著)

3年3ヵ月に及んだ民主党政権から、ふたたび自民党が政権与党に復帰しました。そして総理大臣の重責は安倍晋三氏が再び担うことになりました。戦後では吉田茂以来2人目、64年ぶり...

新しい国へ 美しい国へ 完全版

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

3年3ヵ月に及んだ民主党政権から、ふたたび自民党が政権与党に復帰しました。そして総理大臣の重責は安倍晋三氏が再び担うことになりました。戦後では吉田茂以来2人目、64年ぶりの総理の再登板です。長引くデフレからどう脱却するのか、緊張がつづく外交・安全保障問題にどう対処するのか。こうした疑問に答えた月刊「文藝春秋」1月号掲載の政権構想「新しい国へ」は、話題を集めました。本書『新しい国へ──美しい国へ 完全版』は、2006年に刊行した50万部を超える大ベストセラー『美しい国へ』に、この政権構想を増補した、新装完全版です。

著者紹介

安倍晋三 (著)

- 略歴

- 1954年東京生まれ。93年衆議院議員当選。自由民主党幹事長、内閣官房長官、内閣総理大臣を歴任。2012年、第96代内閣総理大臣として再登板を成し遂げる。

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

安倍総理の再起・・・これ即ち「日本人の再チャレンジ」なり

2013/01/25 22:23

16人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Fukusuke55 - この投稿者のレビュー一覧を見る

本書の原著となっている「美しい国へ」を6年半前、前回の「安倍総理誕生」の際に購入して読んだ記憶があります。

本書は、その「美しい国へ」を再録すると同時に、冒頭に二度目の総理就任に際しての思いを、そして巻末に衆議院選挙を控え、自民党総裁として「文藝春秋」1月号に載せた政見を再録した構成になっています。

6年半前に読んだ記憶はすっかり飛んでしまっており、今回改めてじっくり読み直しました。

6年半前と現在の主張にほとんど差異はなく・・・というか、具体的な政策よりも、安倍さん自身の政治観、人生観、価値観などがメインに記されているので、ある種「ぶれていない」具合がよくわかるという点では、再読の価値あったなと思います。

生まれ育った環境そのものが「特別」な人で、自他ともに認める保守の人。歴史的にも、保守本流の政治家は、戦争を避けるために命懸けで闘って来た人が多く、その点では安易なリベラル派や市民活動派は「安全保障」という点において、どうしてもひ弱さを感じずにいられません。

戦争は時の為政者の大局観の無さや、知識・経験・見識の無さから、あれよという間に突入してしまうというのが実態ではないかと思います。

安倍さんが総理になって、このまま戦争にまっしぐら・・・と危ぶむ声も聞こえますし、私もその懸念が完全にぬぐえているわけではないけれど、昨今の中国への対応姿勢、例えば公明党山口代表の訪中などを見ていると、対外交渉力やその手法などは、「さすがに2度目の登板だな」という印象を持ちました。

日本は、一度失敗した人が再起のチャンスを得にくいと言われていますが、安倍総理の再登板は、一国の代表が再起することを、国民が支持したということに他なりません。

私は、今回の安倍総理の再登板を、「日本人の再チャレンジ」の象徴だと思うことにしました。

「また投げ出してしまうんじゃないかという懸念がぬぐえない・・・」と言っていた有名な民放のニュースキャスターがいますが、そんな彼が「日本の成長戦略が・・・」とか、「若年者にチャンスを・・・」とか、「格差是正を・・・」とコメントするのを聴くたびに、「この人は、いざというときに、再起をかけてチャレンジする人に寛容ではないんだろうな」と思うのです。

再登板の実績はまだこれからで、金融政策、財務政策はちょっと大盤振る舞いな気がしなくはないですが、少なくとも一人一人の閣僚が浮かれている様子は見えないし、この緊張している姿勢がマーケットに影響しているのではないかと思われます。

現内閣は、就任後、矢継ぎ早にいろんな矢を放っており、与党時代に政権復帰に備えて、「臥薪嘗胆」してこつこつと準備を進めていたんだろうなと思わせるこのスピード感は、国民からの支持を回復させるのではないかと、好意的にみています。

・・・ということで、安倍総理の人となり、政治観をコンパクトに知るにはうってつけの本です。

今の政治の方針がわかる

2016/04/03 19:58

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:オーケー - この投稿者のレビュー一覧を見る

日本が今後どうなっていくのか。方向性が示されています。なぜ憲法改正するのか。自民党結成の理念が示されています。

若い方におすすめしたい本です。

闘う政治家

2013/07/15 17:10

4人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:taka - この投稿者のレビュー一覧を見る

安倍総理の政治家としての根本姿勢が書かれてあります。国家のため、国民のためならば、周りからの批判を恐れず確固たる信念を持ち断固前進すべきであると、常に「闘う政治家」であり続けることを表明されています。

デフレ脱却、安全保障と社会保障、外交問題、教育問題、憲法改正、震災復興等解決すべき問題は多々ありますが、一国の総理の考えを理解したうえで自分なりに向き合ってみたいと思います。

がんばれー安倍内閣☆

2017/04/29 20:54

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:くる - この投稿者のレビュー一覧を見る

バリバリな保守でありながら、国際感覚に鋭いといったイメージの首相。

本を読んでも、なるほどなぁと、今進めている政策とリンクできました。

やはり感じたのは、保守的な考えを持ちつつ現実的にすすめていかなくてはいけない姿勢。ここが、戦後に育った私達が非常に共感できるところでありました。

おそらく、安倍1強であるいま、この本の通りに日本をすすめて行くと思う。

チャンスが転がる日本になっていくといいと思う。一方、新しい日本がきたときに、どういったマイナス作用が働くかをあらかじめ予測する一冊になるといい。

美しき国へ

2015/10/30 14:37

4人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Carmilla - この投稿者のレビュー一覧を見る

現総理・安倍晋三の第一次内閣発足時にあわせて発行された新書。現職の総理大臣がこのような新書を出すのは極めて異例であり、当時はかなりの売れ行きがあった。時の総理が何を思い、現状をどう認識しているのかをしりたくて買った人が多かったと思うのだが…この本で書かれている内容に失望した人は多かっただろう。彼の思考を一言でまとめれば「日本大好き、祖父大好き」。時代はグローバル化が進んでいるのに、今だ「国ありき」という思考回路。経済でも環境でも「一国」だけで解決できない時代を迎えつつあるというのに。それにしても、この本で書かれていることと、国会答弁における対応があまりにも違いすぎる。この本は「俺は世間一般でいうところの『極右』じゃない」とアピールするだけに存在している?だとしたら、ネット上における評価が両極端なのも納得。