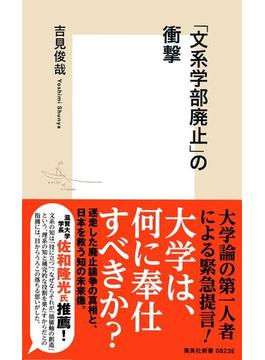

大学論の第一人者による日本を救う知の未来像を提唱する一冊です!

2019/01/14 11:31

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る

本書は、大学論の第一人者による日本を救うための大学の未来像を提供した一冊です。2015年6月に文部科学省が出した「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」の通知を受け、各メディアが「国が文系学部を廃止しようとしている」と報じ騒動となったことは記憶に新しいと思います。この言葉の意味することは何なのでしょうか?文系は本当に必要ないのでしょうか。そこには、様々な奥深い思考が潜んでいます。詳細は、ぜひ、本書をお読みください。

1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る

文系学部の軽視に警鐘を鳴らしていて、素晴らしかったです。目先のことだけでなく、長期的に考えていきたいです。

1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:たまちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る

今日ただいまの大学との接点のある人に読んで欲しい。かかえている答えのない出口を模索する大いなる指標になる

釈然としないけど、思考の材料にはなる本

2016/05/15 11:40

8人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ぽんぽこ - この投稿者のレビュー一覧を見る

筆者の主張で文系の学問が大事なのは分かったけど、どうも釈然としないところがある。「役に立つ=理系」、「役に立たない=文系」といった構図を疑えと著者は言う。

文系の学問が役に立たないとは思わない。でも、実際のところ、理系に比べて文系の人たちが、学ぶ側も教える側も明確な目的をもって大学に携わっているだろうか?

研究者になりたいという学生など、ごく一部の人たちを除いて、そこまで真剣にやっていないというのが現実ではないだろうか。

大学の研究が裾野の狭いものになってしまっては、面白い発見ができなくなってしまう。

でも、現実に文系学部での研究や教育は改善の余地が十分にある(特に文系学部での世界的発見といったニュースを殆ど聞いたことが無い…)。

実際、文系人間が社会に出てから期待されている、新しいビジネスの仕組み(人が喜んでお金を払う仕組み)を考えたり、人を動かしたりといった能力は、

学校では無くて、アルバイトやサークル活動など、人間らしい現場を経験することで培われていく部分が大きいと思うけど…(こんなことを言ったら身も蓋もないが)。

文系学部卒として安堵しました

2020/09/29 15:53

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る

私自身、文系学部卒業生で、理系学部卒業生より社会で役立っていないという感が拭えていませんでした。

当書は「そんなことはない」と著者が後押ししてくださり、読み切って前向きになれました。当書を読んでよかったです。

一方で、当書は大学の存在意義、果てには「世界一大学生が勉強しない国」と揶揄される日本で、大学はどんな授業を展開すべきかについて、著者が熱く語っています。なかなか厳しい内容ですが、共感できる点は多かったです。

1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ぽぽ - この投稿者のレビュー一覧を見る

確かに文系の人は理系よりも馬鹿というイメージがありますね。偏差値的には確かにそうなんですが。文系も大事だ。

投稿元:

レビューを見る

第2章までは論の切れ味の鋭さに感心するとともに非常に勉強になった。しかし3章のナメクジウオと宮本武蔵の例えはわかりにくく、少し無理があるように感じた。文系学部の価値創造性に着目した論点は非常に納得できるものであったが、これを実証できるかが、大きな課題であり、理系ではこの力が備わらないかは疑問である。

投稿元:

レビューを見る

本書の内容を大きく分けると前半の文系学部廃止議論をトレースした第1・2章と、後半の文系以外の大学全般に対する考察をまとめた第3・4・終章がある。前半はあとがきにあるように、既に雑誌で公表済みのものでその意味では新規性に欠ける。出版社からは、予約購入前にこの点について説明があるとよかった。この点についてはあとがきに控えめに言及があった。同著者の前作からの接続を考慮すれば、第3章から読み始めるとスムーズだろう。逆に言えば、第2章と第3章の連関が十分といえず、それらの間にもう1章あると読みやすいと感じた。新書なので許容範囲とは思うが。

前著でも力説していたように、本書でも「国民国家」と大学の関係で、その成り立ちと今日の存在意義を確かめている。グローバル化時代の今日の社会に在る大学を、種々の視点で表現し形作ろうとしている姿勢がこの本からもうかがえる。以下にいくつか引用したインパクトを与えるジャーナリスティックな記述は、読者を一種の急迫した気持ちにさせる。結果的に読み手に問題意識を植え付けることに成功している。

ただ、全ての提案に実現可能性があるのではない印象を持った。例えば、「学年の壁」を低くしたら、著者も引用している「学校基本調査」の各種調査ではどのように人数をカウントするかとか、カリキュラムの構造化は科目の履修順序性だけで担保できるか、といった素朴な疑問が湧いてくる。また「宮本武蔵を育成する現場」(p.169)としての授業を改革する処方箋では、教員数の減には触れず、科目数減を示している。「科目編成の少数精鋭」(同)という科目の統廃合は、教員の少数精鋭と表裏一体であり、私学はまだしも、はたして国立大学において、そうした文字どおり身を切るような痛みを味わうような施策を実施できるのだろうか。しかし、一たび国立大学がこうした改革を実行すれば、教育の質は向上し、私学と国立大学の教育内容の格差の拡大はさらに開くことも頭によぎった。

最後に、文系学部において”全て”の学生が、著者が述べる「論文を書くこと」と「ゼミ」に取り組むことができる大学は、日本でいくつあるのだろうかと思った。これらが「文系の学びの根幹」(p.222)だとすると、その根幹が存在しない大学や学部は決して少なくない。その理由は複数あるが、やりたくてもやれない私立大学もあるだろう。第3章以降、節々で一般的な大学論を展開しているように読めてしまったが、本書における「大学」の表記は、全体を通じて「国立大学」と読み替えたほうが理解しやすいだろう。そういえば、そもそも今般の通知は国立大学法人対象だったこともある。

投稿元:

レビューを見る

たとえが用いられていて一読してわかりやすいと思うのだが、たとえに止まってしまうと具体的に実際の社会でどうしていくべきかということを見失ってしまいがちになる。

素晴らしい教育の実践を行っている事例を大学から広く発信していくことが大切ではないかと思う。大学自身による積極的な広報を進めていただきたい。

投稿元:

レビューを見る

「文系は役に立たないからいらない」「文系は役に立たないけれども価値がある」という議論を批判している。「文系は必ず役に立つ」らしい。「価値の軸を創造する力」「既存の価値を相対する力」が文系の知にはあるようだ。

私は文系人間だが、べつに価値がなくてもいいし、役に立たなくてもいいと思っている。でも、下り坂の日本でこれからの時代を生きていく子どもたちが今までと同じ感覚で安易に文系を選択することはあまりよいことだとは思えない。

いろいろな考え方があると思うが、大学に関する議論はそこに勤める人間の食い扶持ではなくて日本の将来や学生のことを第一に考えてほしい。

投稿元:

レビューを見る

『大学とは何か』が大学論の基礎文献ならば、この本は現代日本への応用編。キャッチーなタイトルに反して、中味の射程は深い。前半の報道とその反応をめぐる浅薄さは痛快。学問の有用性を問い直す中で、文化にとって根源的な遊戯性の指摘で締めたことが印象的だった。

・大学には、学生や保護者への説明責任が大学にはあるのですが、説明責任を負うことと奉仕することは違います。

・「教養」は国民国家的な概念。グローバル教養は形容矛盾。

・イギリスでは「カレッジ」とは学寮のことで、学生が所属する大学の基本単位。日本でいえば学部。米国では「大学院」と「高校」にはさまれた「学部レベル」の教育課程を意味する。

・「教養」がどちらかというと近代産業文明の中で国民の人格を陶冶・涵養するために過去の伝統との結びつきを強調したのに対し、「一般教育」は人類の未来的な課題に立ち向かう能動的な知性を具えた市民の育成を目指した。リベラルアーツ=中世的な貴族社会、教養=近代的なブルジョア社会、一般教育=現代的な民主主義社会に対応。

・人文社会科学の様々な知は、その本質において、複眼的で流動的な「価値」を問い、観察し、分析し、批判し、創造していく視座や方法として、19世紀から20世紀にかけて形成された。

・大学はそもそも高度な知識を備えた教師と学生の協同組合として誕生したのであり、この協同組合の掛け金は「資本」ではなく「真理」でした。

・もはや教育と研究だけで大学がその価値を証明するのは難しい時代であり、社会的実践という第三の要素が重要になってきている。

・中高で要求される優秀さは確実な記憶力や思考の緻密さ、地道な努力など「失敗しない能力」。大学は、そうした基礎に立ちつつも、むしろ「失敗する能力」が求められる。

・日本の大学で25歳以上が占める割合は2%。世界は20%。

・文系において論文とは、著者の問いについての学問的方法論に基づく「認識」の深まりを、実証的な根拠を示しながら文章として構造化したもの。(このあと論文論もあり)

・個人的動機と学問的問いは別。問題意識は後者。

・大学と専門学校を隔てる最大のポイントは、大学は社会的需要に応じて、人材を供給する訓練所ではないこと、そのような神座自受用の短期的変動を超える時間的な長さや空間的な広がりを持った価値と結びついていることにある。

・ホイジンガ:遊びは文化の周縁にあるのではなく、文化は遊びを通して生成する。遊びのないところに真に充実した意味は見いだせない。

投稿元:

レビューを見る

いい意味でタイトルに裏切られる内容になっていた。最近の文系学部廃止というニュースを入り口として、文理系の学問とは何か、その歴史はいったいどこから遡るべきなのかに触れ、戦時中と現代における文理系の価値観の違い、現代社会における学生へのニーズと大学のあり方、さらにはその裏に潜む日本の大学運営の問題点にまで述べられていた。

理系の就職率が〜、文系は役に〜とあちらこちらで叫ばれる中で、文系大学生は自らの専門からどのような価値を見出すべきなのかを指南してくれる。文系学生はこの本を読むことで、自らの大学生活の中で学問の意味を問い直すことができるだろうと思う。

投稿元:

レビューを見る

大学は、人類的な普遍性に奉仕する機関であって、国立大学といえども国に奉仕する機関ではない。p.110

投稿元:

レビューを見る

<目次>

第1章 「文系学部廃止」という衝撃

第2章 文系は、役に立つ

第3章 二十一世紀の宮本武蔵

第4章 人生で三回、大学に入る

終章 普遍性・有用性・遊戯性

<内容>

タイトルと内容はちょっと違って、文系学部が中心だが、大学そのものの生き残り策を提案している本。日本の社会がやや末期的状況の中、その一つが大学教育だ。定員割れの大学・学部が多くなり、とんでもないレベルの大学生(我々の時と比較して)が多くみられ、だからなのか卒業後の就職もおぼつかいない。策は、授業改革(私の嫌いなアクティブ・ラーニングを含めて=私は嫌いだが、大学教育には必要だと思う、や教養課程の再構築)・入試改革(入りやすく)・就職改革(卒業しにくく)。さらに一斉入学から就活、終身雇用にもメスを入れ、就職後、30歳くらいで再度、60歳過ぎでもう一度、大学で学び直すことを提案している。

文系は即効性のある「知」ではないが、絶対役に立つ、という言もとっても賛成である。

投稿元:

レビューを見る

もとより国立大学の成り立ちが理系中心の教育をする場であり、産業の推進に親和性のある経済学等の社会科学系があとに続き、次いで教員養成が続き、人文系の分野はそういう文脈で並べられると、数値としての成果が出しにくい。今回の通知は決して文系学部廃止をうたっている訳ではなく、大学が社会への貢献や成果を要求されたときに、文系学部が何を持ってその結果を示すのか、そもそも結果とは何かを繰り下げていった本でした。今や大学は何をするところか、その価値について、世間一般からも地位をおとしめられている危機感を感じる中で、著者の授業「アタック・ミー」など、結局のところ、まだまだ大学は個人の教員の努力と工夫で魅力を高めている部分が大きいと思いました。