3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:カプチーノ - この投稿者のレビュー一覧を見る

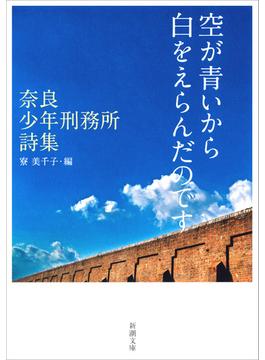

表紙、そして1ページ見て購入を決意。

刑務所にいた少年たちの詩集。そこには、詩人とは違う心の声、本音があった。

特別な技法や工夫抜きの魂の声。直球に投げかけてくる言葉、想い。読んでいくうちに、どんな思いでいるのか、後悔の気持ちや寂しさ、憧れが伝わってくる。そして心に沁みわたりました。本当に刑務所内で、罪を犯した少年たちが書いたものなのかと思いました。こんなにも素敵な、そして想いを伝えることができる彼らは、内面は繊細であるのだろう。彼らが復帰できる場所があることを願う。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ブラウン - この投稿者のレビュー一覧を見る

初めて詩を読むなら何が良いだろう。ゲーテやリルケをパラパラめくってみても「何だこの浮かれポンチは」と悪態をついてしまう。まあ、彼らのも追々読むかもしれないから置いておこう。欲しいのは入口になる一冊だった。

おすすめの詩集と題する中で、この一冊は異彩を放っている。少年刑務所の囚人が紡ぐ言葉はいかなるやと紐解けば、無垢。余りにも無垢。そして鮮烈だ。

平易な言葉で心情を開陳するのは難しいものだが、彼らの言葉は彼らの生い立ちにまで思いを巡らせずにはいられないほど、背景まで透き通っている。そんじょそこらの泣ける本が催涙ガス本だとすれば、この本は大人げなく本気で泣かせてくる。文字に起こせない沈黙も、アフォリズム的な短文も、何もかもが心の中のプリミティブな箇所に触ってくる。自己表現が苦手で、抑圧された感情の発露が、こんなにも優しいとは……壁の内と外は本来逆であるべきじゃないかとさえ思えてしまう。

たとえ加害者でも、暖かい心がある。

2021/08/16 23:23

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:みつる - この投稿者のレビュー一覧を見る

表紙と、タイトルに惹かれて読みました。

少年刑務所に居る人達と聞くと、

辛いものが多いのでは、身構えてしまいましたが、

どの詩集も、暖かさが見え隠れしていました。

この刑務所の入所時の年齢は17歳以上26歳未満だそうですが、

とても、無垢で真っ白な心を持っている子供が書いたのではないかと思うほどの内容ばかりでした。

何故、刑務所に居るのか、とすら思うほどですが、

様々な家庭環境で育ち、見放され、辛い思いをしながら育っているので、望んで加害者になったわけでは無いことが書かれています。

例えば、童謡の「ぞうさん」を皆で歌おうとした時、頑なに拒む子に

「知らないっ」と、投げつけるような一言が帰ってきた。

「え。幼稚園とか小学校で歌わなかった?」

「幼稚園も、小学校も行ってない」

言葉を失った。(本文195頁)

この文を読んだだけでも、こちらも言葉を失いました。

しかし、この子達の中には、とても素直で綺麗な心を持っていることが、この詩集からわかりました。

刑務所に入っている、入っていたからといって、

怖い子、恐ろしいことを起こすのではないか、という

偏見の目を無くさなくては、この世の中は変わらないな。と思いました。

どれも、キラキラと輝きを放っている詩ばかりです。

世の中の著名な詩人達に負けないくらい、素晴らしい作品集でした。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:makiko - この投稿者のレビュー一覧を見る

少年刑務所に入っている人の中でも特にコミュニケーション能力に問題を抱えている人たちを対象として詩の授業をしている著者が、受講者の作品を取り上げつつ受刑者の内面や日常を綴った本。お母さんをテーマにした詩が特に泣けました。

著者の受刑者や刑務所職員達への評価は非常に好意的でしたが、仕事柄そういう人たちと接することがある私からすると、ちょっと一面的すぎるかなという感じがしました。

投稿元:

レビューを見る

もちろん被害者のことは第一に考えられなければならないが、それでも、犯罪を生むのは社会であり、この少年たちも、被害者でもあるのだ、ということを強く感じる1冊。

少年たちの詩だけでなく、詩人でもある著者の解説が、胸をうつ。

この本はもっとたくさんの人に読まれていいと思う。

発刊の1年後には文庫化されて、反響があったはずなのに、この本を見つけるのに何軒も書店をまわった。残念なことです。

この少年たちの再犯が防げれば、世の中の犯罪はぐっと少なくなるという。わたしたちは、この少年たちを受け入れる社会がつくれるだろうか。

投稿元:

レビューを見る

前半分は、少年の詩

後半は、「社会性涵養プログラム」をやってる作者の手記

口にだせないほんとの言葉が詰まってる

胸に迫ってくる

大人でも子供でも

心の自由を取り戻したくて、しんどい思いをしている人はたくさんいると思う

感情を伝える言葉を知らなかったり

ありのままを受け入れてくれる場がなかったり

刑務所の高い壁は、受刑者の心を世間の誘惑から守ってるようにも見えるって、作者が書いてた

引きこもったり、何でもかんでも拒絶したり、ニートしたり路上生活して、必死で自分でそういう壁作って、自分自身を守ろうとしてる人もいるだろなーとぼんやり考えた

言葉の力を信じたい

上っ面じゃなくて、ほんとの言葉の力

そういう思いをつよくした一冊

投稿元:

レビューを見る

涙を流しながら読んだ詩集。

心ににぐさぐさと言葉が刺さってきた。

まっすぐな詩だなと感じながら読み終えた。

じっくりまた読み返したい。

投稿元:

レビューを見る

こないだぶんぶん文庫で単行本を借りて、帰りの地下鉄でちょっと読み、そのあと本屋に寄ったら文庫があったので、在庫のあった『ハリール・ジブラーンの詩』とあわせて買う。

ハリール・ジブラーンの詩に神谷美恵子が解説をつけて編んだように、この詩集は、奈良の少年刑務所で服役する受刑者たちが社会性涵養プログラムのなかで書いた詩に、寮美千子が解説をつけて編んだもの。

読んでいて、この表紙の青い色のせいもあるのか、『ぼくは12歳』を思い出した。

ひとり ただくずされるのを まつだけ

岡真史の書いたその一節がこころにうかんだ。

表題作 空が青いから白をえらんだのです のタイトルは「くも」。この詩を書いたAくんのおかあさんは「つらいことがあったら、空を見て。そこにわたしがいるから」と最期に言って亡くなったのだという。

▼ふだんは語る機会のないことや、めったに見せない心のうちを言葉にし、文字として綴り、それを声に出して、みんなの前で朗読する。…そして、仲間が朗読する詩を聞くとき、受講生たちは、みな耳を澄まし、心を澄ます。ふだんのおしゃべりとは違う次元の心持ちで、その詩に相対するのだ。…その「詩の言葉」が、人と人を深い次元で結び、互いに響きあい、影響しあう。(p.177)

詩の力とともに、互いに聞きあい、語りあう場の力の大きさがあったことを、編者の寮美千子が書いている。「自分で書いた詩を自分で朗読し、仲間から拍手をもらい、感想を聞いて、受けとめてもらえた実感を持つこと。」そこから自分を大切にする意識がそだっていく。このプログラムの教室が「お互いを尊重しあう学びの場である」ことを毎回確認しあう。

・相手が発言しているときは、きちんと聞く

・意見を求められたらできるだけ答える。答えられないときは「わかりません」という

・みんなのための時間なので、一人で長く話さない

これは「教育で守ること」として刑務所の教官が作成し、毎回声に出して読むのだという。

刑務所内の教育の場で大切にされていることは、「日の丸」「君が代」を強制しようとすることに躍起となっている"教育の場"と、ずいぶん違うものだと思う。

「自分の心に気づくこと、吐きだすこと。それは凝り固まっていた心を解放する第一歩にもなるのだ」(p.191)と寮はいう。先生が心も身体をもこわばらせる場になってしまっている学校で、子どもは自分の心に気づき、それを解放して表すことができるだろうかと思う。

受刑者たちが「一度も耕されたことのない荒地だった」というならば、いま東京都がギリギリと縛りあげ、大阪府がそれに追随しようとしている"教育の場"は、よくほぐされ温かかった土が、耕作を放棄され、荒れていく環境のように思える。

▼すぐそばにいる友の心の声に、耳を澄ます時間を持つ。語りあう時間を持つ。それができたら、子どもたちの世界は、どんなに豊かなものになるだろう。(p.178)

すぐそばにいる同僚の声に耳を澄ますこともなく、対話は拒まれる。そんな職場はど���なにかきつい。そんなことになった職場や教育の場の実例が目に見えるだけに、この奈良少年刑務所で心をつくし時間をかけて開かれている場がありがたいものに思える。ほんとうは、あたりまえにあってほしい場だと強く思う。

(2/13了)

投稿元:

レビューを見る

真面目すぎていいことを書きすぎる子どもに対して「無理するなよ」って気を配る先生が印象的。自分の表現を受け入れられるってすごくうれしいこと。

投稿元:

レビューを見る

編者が参加した、奈良少年刑務所の更生教育「社会性涵養プログラム」でつくられた作品を主にまとめた、受刑者たちの57編の詩と、それに伴う編者の活動記録の一部からなる本書。

この少年刑務所の試みは、過日読んだ『ライファーズ』で行われていることと全く同じだ。

心に溜まった思いをはき出し、そのすべてを同じ境遇の他の受刑者たちや、彼らの更生に心を砕く刑務官や職員たちに受け止めてもらい、自分を再確認する、その場所を提供するという試みである。

実は彼らの更生には、教え指導するようないわゆる「教育」は必要ない。

ありのままの自分を、そっくりそのまま受け入れてくれる、あたたかくて安心できる場と寄り添ってくれる人が必要なだけなのだ。場が与えられ、寄り添う人がいるだけで、信じられないほど劇的に、受刑者たちの中で何かが変わっていく。

『ライファーズ』でもこの奈良少年刑務所でも、全く同じなのだ。

著者の「受刑者たちは、加害者であると同時に、この社会の被害者なのかもしれない」という思いは、私の思いそのままだ。

犯罪は憎むべきもの、加害者はその責を負うべきもの、しかし同時に社会が犯罪者を作り出しているのも事実。

刑務所に収監されている人の半分以上が再犯者なのだそうだ。刑務所が罰のためでなく更生施設として機能されれば、犯罪が半分になるとは言えないか。受刑者の更生が、社会の安全を生むと考えられはしないか。

紹介された57編の詩は、まっすぐで純粋で、それはまた彼らの悲痛な叫びにも聞こえ、決して上手ではないかもしれないけれど、作り事でない本当の心の声が聞こえる気がする。

そして何より、彼らの詩作の現場をつづった、編者による後編「詩の力 場の力」「文庫版あとがき」が胸を打つ。言葉の持つ力、物語の持つ力をまざまざと見せつけられる。

少年法の厳罰化を訴える人に、ぜひこの本を読んでほしい。彼らのプログラムの成果を知ってほしい。

「人は変われる」この言葉が信じられる本です。

投稿元:

レビューを見る

この本は奈良少年刑務所の受刑者たちが紡いだ詩を集めた本。

被害者がいるから加害者がいることを考えると複雑な思いも込み上げるが、彼らの真っ直ぐな言葉を読むと胸を打たれる。

特に母について書かれた詩を読んで涙が止まらなくなった。

母親の愛情を十分に受けなかった、期待されすぎた、様々な事情があるにせよ彼らの母への思いは強い。

母親としての責任の重さを改めて思い知らされた。

どんなにパパが優しくてもどんなに私が怖くてもママっ子の我が息子。

理屈じゃないんだなと思う。

母親って特別な存在なんだ、特に男の子にとって。

毎朝保育園に送っていく途中で「ママ、早くお迎えに来てね」という息子。

どうしてと尋ねると決まって「だってママ大好きだもん」と。

いつまでその小さな手をつないでくれるかわからないけれど、悔いのないよう愛をいっぱいいっぱい息子にも注いであげたい、そんな気持ちになった。

出来るだけ早く早くお迎えに行ってあげないと。

投稿元:

レビューを見る

表題は「くも」というタイトルの詩です。

少年刑務所の受刑者が紡いだ詩とは思えないくらい、力のある言葉だと思いません?

素敵な詩集だと思います。

挨拶もろくにできない身の回りの連中にも是非読んで貰いたい一冊です。

投稿元:

レビューを見る

短文感想(読書メーターさん)

『めったに見せない心のうち』を詩に託して仲間に発表することで、『百万語を費やすよりも強い言葉として、相手の胸に届いていく。届いたという実感を、彼らは合評のなかで感じとっていく』(177頁)。受刑者たち(ほとんどが二十代前半青年)と一緒に授業を受けたいと思った。十代の私は、以前この本の単行本を読んで彼らの清い心に感動した。なぜこれほどに美しい詩を書けるのかと。苦しい思いをしてきた彼らが、「最後のセーフティーネット」でやっと温かい周りの人によって「耕される」から。ゆっくり向き合うことの大切さ。詩より、場の力。

投稿元:

レビューを見る

再読。

本棚に登録していなかったことにむしろ驚きました。あれれ?

奈良少年刑務所で社会性涵養プログラムに参加した「少年」たちの詩と、そのクラスを担当された寮美千子さんの言葉が綴られています。

「思いを汲んで、寄り添い支え、手塩にかける」ことで何が起こってくるのか、その一端に触れることができます。

犯罪を犯してしまった「少年」がどんな環境で生活してきて、どんな想いでいたか、この本を通して多くの方々に知っていただけたら、彼らの更正の道もまた、開けていけるのではないかと思います。

投稿元:

レビューを見る

詩について何の知識もないけれども、その言葉が生まれた背景を考えるだけで伝わるものがあるのだなと。

良き作品でした。