- 販売開始日: 2017/11/24

- 出版社: PHP研究所

- ISBN:978-4-569-83658-4

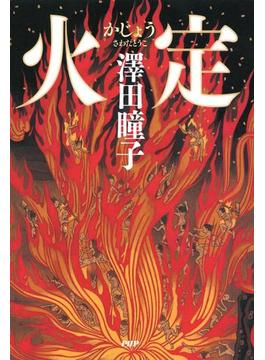

火定

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

パンデミックによって浮かび上がる、人間の光と闇。これほどの絶望に、人は立ち向かえるのか。時は天平、若き官人である蜂田名代は、光明皇后の兄・藤原四子(武智麻呂、房前、宇合、麻呂)によって設立された施薬院の仕事に嫌気が差していた。ある日、同輩に連れられて出かけた新羅到来物の市で、房前の家令・猪名部諸男に出会う。施薬院への悪態をつき、医師への憎しみをあらわにする諸男に対して反感を持つ名代だったが、高熱に倒れた遣新羅使の男の面倒をみると連れ帰った行為に興味も抱く。そんな中、施薬院では、ひどい高熱が数日続いたあと、突如熱が下がるという不思議な病が次々と発生。医師である綱手は首をかしげるが、施薬院から早く逃げ出したい名代は気にも留めない。だが、それこそが都を阿鼻叫喚の事態へと陥らせた、“疫神”豌豆瘡(天然痘)の前兆だったのだ。病の蔓延を食い止めようとする医師たちと、偽りの神を祀り上げて混乱に乗じる者たち――。疫病の流行、政治・医療不信、偽神による詐欺……絶望的な状況で露わになる人間の「業」を圧倒的筆力で描き切った歴史長編。

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

天平時代の小説で気になること

2020/08/23 08:44

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ドン・キホーテ - この投稿者のレビュー一覧を見る

本書は歴史小説で直木賞候補となった澤田瞳子の一冊である。ここでは奈良時代、藤原不比等が首皇子を聖武天皇にした頃、国全体を襲った天然痘で貴族から庶民までこの災禍によって大勢の人々が亡くなった。不比等が期待の4人の息子も呆気なくこの世を去ってしまった。

しかし、舞台は朝堂ではない。光明皇后が建設した施薬院と悲田院である。735年から37年までが大流行したと言われており、まさに天平のパンデミックが発生した。人口の3割が死亡したともいわれている。

主役は施薬院の若手であるが、登場人物は多様である。中でも医師が際立つ。医師仲間で疎んじられ、ついには追い出されてしまうが、藤原房前に雇われてから、天然痘に対する御札作りでぼろ儲けをするに至る。結局昔の仲間と出会い、医師としての職業に目覚めるという猪名部諸男がストーリーの柱である。むしろこちらが主役と言ってもよい。

天平時代を時代背景にしており、部分的にも史実を踏まえている。現代人の気質をそのまま天平時代に持ち込み、まるでタイムマシンに乗って天平時代に生きる現代人を描くというほど単純、素朴な訳はない。偶然であるが、この時代は天然痘のパンデミック、現代は新型コロナウィルスという共通点がある。

どの時代でも同じことが言えるのだが、天平時代に生きる人々と現代人とは何が共通し、何が異なっているのか。天平時代は今から1300年も前の時代である。人間同士が抱く感情が同じであっても不思議はないが、では何が異なるのであろうか。江戸時代の時代小説であるならばそんなことはたいして気にはならないが、天平、鎌倉、平安となるとどうにも気になるのである。時代小説にそこまで求めては行き過ぎなのかも知れない。

澤田はすでに直木賞候補作品を幾冊か発表している。是非、古代の日本人の心情、傾向などを描き続けて欲しいものだ。

致死率の高い感染症との戦いに時代はない。

2019/06/23 10:49

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:名取の姫小松 - この投稿者のレビュー一覧を見る

寧楽時代、光明皇后の肝煎りで作られた施薬院と悲田院、つまりは無料の治療所と孤児院であるが、対庶民の仕事である為に、そこに配置される役人は仕事に励んでも処遇に無関係じゃないのかとやる気がない。始めに出てくる青年もそうだ。

しかし、海外の使者が致死率の高い伝染病を持ち込んで来た。天然痘だ。対症療法しか術はなく、疫神を避ける為と怪しげな呪い札を高値で売り付ける輩も出てくる。

天然痘は、一度罹患して助かった者は二度と掛からないが、それ以外の老若男女、貴賤を問わず襲い掛かった。恐怖から迷信にすがり暴動に走る庶民。懸命になって救おうとする施薬院の職員たち。

職務に目覚めた青年、悲田院の子どもたちを救えなかった僧侶の悲しみ。様々な人たちの思いが錯綜しながら、都の惨状が描かれ、人の心の不思議さが物語を浄化していく。

疫病と闘う人たち

2018/05/19 19:27

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:咲耶子 - この投稿者のレビュー一覧を見る

天平時代の施薬院を舞台にした医療モノ。

光明皇后と藤原氏の肝いりで設立された施薬院・悲田院だがそこで働くのは町医者と出世から外れた人たち。

そんな人たちが天然痘で苦しむ民のために奮闘します。