- 販売開始日: 2019/09/01

- 出版社: すばる舎

- ISBN:978-4-7991-0842-0

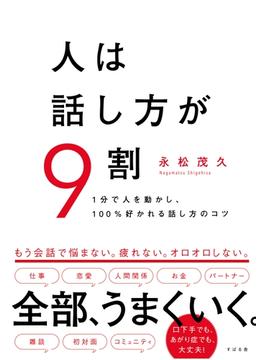

人は話し方が9割

著者 永松茂久

「もう会話で悩まない!疲れない!オロオロしない!」――もっと話し方がうまければ、人生うまくいくのに……。「話すこと」にまつわる悩みを挙げるとキリがありません。本書でお伝え...

人は話し方が9割

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

「もう会話で悩まない!疲れない!オロオロしない!」――もっと話し方がうまければ、人生うまくいくのに……。「話すこと」にまつわる悩みを挙げるとキリがありません。本書でお伝えするのは、コミュニケーションの基本である会話がうまくいくようになる、ちょっとした、でも多くの人が気づいていないエッセンス。過去に会話で失敗したトラウマもあっさり消え去ってしまうほど、人と話すことがラクになり、人間関係も、人生も、全部がよりよい方向に動き出します!

目次

- 第1章 人生は「話し方」で9割決まる

- 第2章 「また会いたい」と思われる人の話し方

- 第3章 人に嫌われない話し方

- 第4章 人を動かす人の話し方

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

実戦できるコミュニケーションのコツ

2025/04/17 07:22

1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:畠山央至 - この投稿者のレビュー一覧を見る

読んだ当日から意識することでコミュニケーションが変わる内容がふんだんに盛り込まれており、即実践可能な内容であった。そもそも苦手な人にはこちらからは話しかけないなど、コミュニケーションにおける”戦略”が書かれていました。コツだけでなく、戦略まで書かれている書籍は少なく、コミュニケーションのバイブルとなる本であると感じました。

役に立ちそうな良い内容

2019/11/28 19:21

7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Lily - この投稿者のレビュー一覧を見る

知っているとか当たり前だと思うこともありましたが、役に立ちそうな良い内容がたくさんあると感じた作品でした。この作品で紹介されている(自分の)失敗談は、私も過去に使って良かったと思ったネタです。正論を変化球で伝えるという内容に登場した後輩に、具体的に著者がどのようなアドバイスをしたのか気になりました。「いじる」というのは、「いじられる」側も含め、プロだけに許された高度なテクニックだという言葉が深く印象に残っています。真似をする素人が減って、傷つけられる人がいない世界になってほしいです。叱られて、すねるといじけるとふてくされるという態度がダメだと知りました。叱られた後、謝罪と感謝を伝えられる人間になりたいです。

できることから一歩ずつ

2020/04/20 10:25

7人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:みー - この投稿者のレビュー一覧を見る

電子版を購入。イラストがわかりやすい。

一気にコミュニケーション上級者をめざすわけではなく、

話が苦手でも手に取りやすい。

相手に嫌われないレベルからはじめられそう。

なかなか

2020/02/11 16:26

6人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:天川 - この投稿者のレビュー一覧を見る

小手先のテクニックだけ伝える本ではないので、コミュニケーションに苦手意識を持っている人は一度読んでみて本当に必要なことをこの本の内容を踏まえて考えてみると面白いと思います。

読みやすかった

2020/08/05 10:56

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:じん - この投稿者のレビュー一覧を見る

話す心構えからテクニック、話すことが不得意な人はもちろん、得意な人も自分の話し方、話す姿勢を確認するのにも良いと思いました。

今からでも間に合う話し方入門書

2021/02/04 20:34

2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:タラ子 - この投稿者のレビュー一覧を見る

書かれていることを読むと当たり前のように思うが、それを実践できているかと言われればできていない自分がいて、本書で会話の基本を改めて意識させてもらった。

会話のテクニックを学ぶのも必要だが、何より相手の幸せ、互いの心地よい時間のために会話しようとする心がけが大切なのだと感じた。

興味深い考察

2023/09/23 14:05

1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:読書の冬 - この投稿者のレビュー一覧を見る

著者の人間関係や人間に対する考察が興味深く、私も人間関係をよくしたいと思っているので積極的に生活に活かしていきたいと思った。

話し方

2021/04/11 21:27

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:uruuduki - この投稿者のレビュー一覧を見る

国民性だろうか、初めから日本語で出版される本には「話し方の本」が多く、アメリカなどから出て翻訳される本には「交渉の本」が多いように思う。

交渉術の本でも、論破することを目的とする本はあまりないようだが、さすがに、こういう言葉を使いなさい、といった記述は少ない。

もっともこれは、これまでに読んだ本がそうだったというだけかもしれないが――。

その点、この本は具体的に、こういった言葉を使うといい、といった記述が結構ある。

今直ぐにでも、具体的な答えが欲しいという人には役立つだろうと思う。

ただ、何事にも例外は有るので、ここで学んだら、実際に使った時にどうであったかフィードバックして、磨きをかけて頂くともっといいだろうと思います。

色々……

2021/09/18 06:08

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る

書いてありますが、要するに、聞き役にならないといけないとか、相手を立てるはなしかたをせよとか……。

しかし、四章の、叱り方と励まし方はどうでしょうね。

分かりきったことと、ちょっと違うな、と思うこと、ばかりでした