- 販売開始日: 2012/09/28

- 出版社: プレジデント社

- ISBN:978-4-8334-2016-7

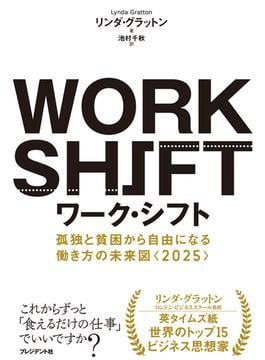

ワーク・シフト

著者 リンダ・グラットン (著) , 池村千秋 (訳)

≪下流民か、自由民か。地球規模で人生は二極分化する≫2025年、私たちはどんなふうに働いているだろうか?ロンドン・ビジネススクールを中心とした、「働き方コンソーシアム」に...

ワーク・シフト

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

≪下流民か、自由民か。地球規模で人生は二極分化する≫

2025年、私たちはどんなふうに働いているだろうか?ロンドン・ビジネススクールを中心とした、「働き方コンソーシアム」による、世界規模の研究が生々しく描き出す2025年のに働く人の日常。「漫然と迎える未来」には孤独で貧困な人生が待ち受け、「主体的に築く未来」には自由で創造的な人生がある。どちらの人生になるかは、〈ワーク・シフト〉できるか否かにかかっている。

働き方が変わる!!〈5つのトレンド〉

●テクノロジーの発展

●グローバル化

●人口構成の変化と長寿化

●個人、家族、社会の変化

●エネルギーと環境問題

働き方を変える! 〈3つのシフト〉

●ゼネラリスト→連続スペシャリスト

●孤独な競争→みんなでイノベーション

●金儲けと消費→価値ある経験

「食えるだけの仕事」から意味を感じる仕事へ、忙しいだけの仕事から価値ある経験としての仕事へ、勝つための仕事からともに生きるための仕事へ。覚悟を持って選べば、未来は変えられる。

著者紹介

リンダ・グラットン (著)

- 略歴

- ロンドン・ビジネススクール教授。経営組織論の世界的権威、英『タイムズ』紙の選ぶ「世界のトップビジネス思想家15人」の一人。

関連キーワード

- EBPD53616

- EBPD48799

- EBPD45153

- EBPD41921

- EBPD38437

- EBPD34331

- EBPD30378

- SS210609all

- EBPD24623

- EBPD21330

- SS2008biz

- SS2008all

- 7sale2020biz

- 7sale2020

- SS2006business

- SS2006all

- EBPD15737

- SS2003business

- SS2003all

- bs200290ovr

- blacksale2002

- blacksale2002biz

- SS1912business

- SS1912all

- EBPD13387

- SS1910business

- SS1910all

- EBPD12755

- 働き方革命

- ソーシャルリーディング

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

書店員レビュー

2025年、私たちはどのようにに働いているのだろうか?

ジュンク堂書店天満橋店さん

2025年、私たちはどのようにに働いているのだろうか?

今、私たちの社会は、18世紀から19世紀に起こった産業革命に匹敵するような変化を経験しようとしている。これまでの働き方・生き方の常識が覆されようとしている。

何が働き方の未来を変えていくのか?そして、それに対してどのような働き方をしていけばよいのか?

さまざまな素材をもとに、2025年に働く人の日常がどうなっているのかが、多面的に描かれており、そのうえで、働き方をどうシフトさせるべきかが提案されている。

大きく変化しつつある社会に対応するために、是非読んで頂きたい一冊。

社会 いわさ

未来のために踏み出す勇気と覚悟

2013/02/06 00:36

14人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Fukusuke55 - この投稿者のレビュー一覧を見る

著者リンダ・グラットンさんとそのグループが、世界中で調査し・分析・考察した2025年のという未来のための「働き方」読本。

2025年 - 12年後というのがなかなか絶妙なタイミングです。

すでに起き始めている現実で、まだマイノリティな状態にあるいくつかの現象が、一般化していくであろうというのが著者のメッセージで、それがマジョリティになったときにあなたは、どう生きるのか?その準備を今していなければなりませんよという警告の書でもあります。

ここに挙げられているポジティブなケース(第3部)、ネガティブなケース(第2部)ともに現段階では先鋭的ではあるものの、すでに現実化しているものであり、ひとつひとつが驚くほどに新規なものではありません。しかし、これが「フツー」になる社会ってどんな世界なんだろう・・・。その時、会社ってどうなっているんだろう、家族ってどうなっているんだろう、そしてど自分自身はどうしたいのか?と考えながら、今から行動することが大事なんですよね。今、その分岐点にあなたたちは立っているのですよ!という働きかけです。

「未来の自分」、「未来の社会」のために一歩踏み出す勇気と覚悟。

踏み出す前提となる「未来を形成する5つの要因」として、著者は

- テクノロジーの進化

- グローバル化の進展

- 人口構成の変化と長寿化

- 社会の変化

- エネルギー・環境問題の深刻化

を挙げており、それをベースに以下3つの資本を「シフト」することだと提言します。

その3つの<シフト>とは

1. 知的資本-ゼネラリストから「連続スペシャリスト」へ

2. 人間関係資本-孤独な競争から「協力して起こすイノベーション」へ

3. 情緒的資本-大量消費から「情熱を傾けられる経験」へ

1.や2.は、自身の努力と鍛錬でシフトすることは可能であったとしても、著者が言うとおり3.が最もハードルが高そうです。

それは社会での価値観と相対的な関係にあるものだから。

自分の価値観は主体的に変えることが可能でも、他人の価値観、特に世代の異なる人の価値観を変えることはほぼ不可能で、とりわけ年齢の高い人、その時代に成功した組織にいた人、自身が成功した人の価値観はまず変わらない。

だから、せめて他者、とりわけ若い世代の価値観、社会感を受容し、彼らのチャレンジに寛容になるということ、そして、自身(の世代)の価値観を強要しないこと・・・これを自覚して生きることが50代以降の日本のオトナに求められる時代との向き合いかたなのではないかと思います。

ぜひ、世界中の10代、20代の若者に読んでほしい・・・そう強く思います。

これからの時代を生きるために

2017/05/04 20:21

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:玄米茶 - この投稿者のレビュー一覧を見る

社会の変化やテクノロジーの進歩、家族構成の変化や新興国の台頭により、世界中の人間がライフスタイルの変更を余儀なくされる。漫然と生きる者は、変化に翻弄されっぱなしの受け身で、不満を抱えた生活を送るだろう。では変化に対応するために必要な「シフト」とはー?

そんな問いを読者に投げかけ、考えうる解答を提示する。

重要なのは、シフトする時期を逃さないことだ!

2020/12/05 16:09

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:タオミチル - この投稿者のレビュー一覧を見る

初めて読んだ時にもその新しさに感銘を受けたが、働き方をシフトしてゆくならまさにコロナ禍の今と今後ではないかと再度手に取る。

読み始めて、まず思ったのは、最適なポイントで軌道修正する=シフトするということを、ずっと忘れたままのバブル以後だったなぁということ。

この一冊を参考に考えれば、バブルがはじけた直後は、その最大最適なシフトのチャンスだった。あのとき、組織や経済を闇雲に大きくすることを目的とし、その手段として消費を煽るみたいな暮らしを是とする社会から大きく舵をとり、方向を変えたらどうなっていただろう。しかし、社会は、そのままの価値観を追い求めるカタチでずるずると来てしまい、その結果として、年金問題、原発問題、各種いじめに自殺の問題etc...の今日がある。

そこにコロナ禍。今度は、2回目の最適なシフトのチャンスだ。そして、変えようとしなくても、私たちは、小さい部分(市民の生活、小さいビジネスetc)で、シフトを繰り返しその集積にて社会を変えてゆけるのではないか...と、またも希望を感じ、そして、本書で予言されたことが、世界でより顕在化している焦りもある。

本書で描かれた「2025年、私たちはどんなふうに働いているだろうか?」をテーマにした、ふたつの未来がやってくるまであと少しである。

それぞれのケース

2013/05/19 21:41

6人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:しんぴん - この投稿者のレビュー一覧を見る

納得できるような、できないような。世界では、これが現実味を帯びて理解されるのか?

10年後の世界

2015/10/24 10:58

4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:okadata - この投稿者のレビュー一覧を見る

未来の働き方を形づくる5つの要因そしてそこから「漫然と迎える未来」の暗い現実と、「主体的に築く未来」の明るい日々を対照的に描きそのためには働き方をシフトすることを提案している。

要因1はテクノロジーの進化、1990年にはまだ社内メールはなく、携帯も持っていなかった。パソコンでできることも限られていてググるなんてできない。著者はこれから注目すべき10の現象をあげている。例えばバーチャル空間やAIなど。後10年で何が来るのか?おそらくすでにある技術だろうが。

要因2はグローバル化の進展、8つのポイントがあげられているがこれはもうほぼ起こっている。インドと中国がエンジニアと科学者の人材輩出大国になるというのはまだこれからだが。

要因3は人口構成の変化と長寿命化、中国で言う80后、子供の頃からITに馴染んだ世代が2025年には影響力を拡大する。(年齢的には当たり前だ)そしてベビーブーマーの一部は貧しい老後を迎える。

要因4は社会の変化、しかしこの中であげられている現象には「自分を見つめ直す人が増える」などよくわからないのもある。全般には家族のあり方を含め多様性が広がるというところだ。

そして要因5がエネルギー・環境問題の深刻化、二酸化炭素排出を抑えるためにテクノロジーの進化と合わせて会議はバーチャル空間で、モノも人も移動しなくなるというがそれはどうだろうか?

これらの要因から導き出される「漫然と迎える未来」では人々は時間に追われ、人間関係は希薄化し幸福感は減衰し、格差が拡大し新たな貧困層が生まれる。そして明るい未来を築くための3つのシフトがこれだ。

第一のシフトはゼネラリストから連続スペシャリストへ。テクノロジーの進化がゼネラリストを用無しにする。終身雇用は崩れるので希少価値のあるスペシャリストでしかも他の分野に転出する覚悟がいるとか。そんな人はいつの時代でも大丈夫だろうよ。その他大勢の解法にはならないような。

第二のシフトは孤独な競争から人的ネットワークを活かして、ポッセ(同じ志を持つ仲間)を作ること。充実したポッセの条件はいろいろ書いてあるがワンピースのルフィ一味とでも考えれば良いのだろう。

第三のシフトは大量消費=満足できる給与を捨ててでも、やりがいのある仕事と充実した経験やワークライフバランスを優先すること。そしてその選択を理解することだ。(理解したうえで忙しい仕事と高給を選ぶ人はいっぱいいると思うのだが)

要因については細かな差異を無視すれば方向は同意できる。しかし、そこから導き出される未来像がいまいちピンとこないものばかり。で、あまり共感はできなかった。ここに書かれた3つのシフトが実行できる人はいつの時代、どこであれやってけそうだしな。原初の発刊は2011年で書かれたのが2010年とするとすでに5年経っている。後10年で変わるものがどれだけあるかだが。

評価は高いようですけど

2019/04/02 12:22

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:こぶーふ - この投稿者のレビュー一覧を見る

ストーリーがいまいち現実的ではなく、かつ、羅列的な記載もあり、私には分かりづらい本でした。もう一冊のライフ・シフトもワーク・シフトが面白ければ読むつもりでしたが、止めました。

働き方改革

2019/05/10 11:39

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ただの人間 - この投稿者のレビュー一覧を見る

タイトル通り、ある種の働き方改革についての本。働き方を変える(選ぶ)ために、付き合う人や住む場所から選んでいかなければね、という内容。埋もれてはいけない、という指摘にはどきりとさせられた