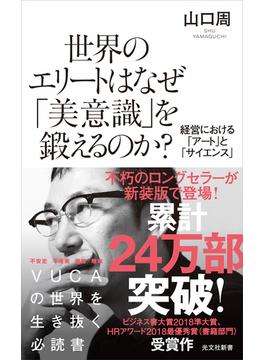

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?~経営における「アート」と「サイエンス」~

著者 山口 周

これまでのような「分析」「論理」「理性」に軸足をおいた経営、いわば「サイエンス重視の意思決定」では、今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをすることはでき...

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?~経営における「アート」と「サイエンス」~

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

これまでのような「分析」「論理」「理性」に軸足をおいた経営、いわば「サイエンス重視の意思決定」では、今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをすることはできない――「直感」と「感性」の時代――組織開発・リーダー育成を専門とするコーン・フェリー・ヘイグループのパートナーによる、複雑化・不安定化したビジネス社会で勝つための画期的論考!

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

ジブンゴト

2019/05/12 19:46

5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:M51 - この投稿者のレビュー一覧を見る

他人事ではありません。

ロジカルに数字で説明できないことには、予算がつかず、挑戦しにくいし、逆に説明さえつけば失敗しても言い訳ができる、という、インテリジェントに見えて、実は誰も責任を取ろうとしない後ろ向きの空気が、仕事を面白くないものにしていると思います。

ロジカルで戦略的あればあるほど、差別化できずにレッドオーシャン化するというのは、耳が痛いです。

美学とか文化とか、そういうものを大切にしたいと思いました。

わかりやすい

2018/08/25 19:08

4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ほほほ - この投稿者のレビュー一覧を見る

ビジネスの文脈で「美意識」を扱った本。経営の舵取りにおいてサイエンス(定量化)重視の意思決定の結果「正解のコモディティ化」という問題に行き着いた現代において、これからは全体を直感的に捉える感性と「真・善・美」が感じられる打ち手を内省的に創出する構想力や創造力が求められる、という出だしの主張を、筆者が哲学者や偉人達の思想を引用しながらも歯切れよく読みやすい文で書かれている。

また、現代を生きる私たちにとっての哲学教育の必要性も簡潔に説明されている。またその際に有用な示唆や気づきを得るには以下の三つの学びを整理して哲学に接することが大事と言う。

1. コンテンツからの学び(哲学者が主張した内容そのものからの学び)

2. プロセスからの学び(そのコンテンツを生み出すに至った気づきと思考の過程からの学び)

3. モードからの学び(その哲学者自身の世界や社会への向き合い方や姿勢からの学び)

すでに「誤り」であることが判明しているコンテンツであっても、その哲学者の考察、「なぜそのように考えたのか」「どのような知的態度でもって世界や社会と向き合っていたのか」その当時支配的だった定説を鵜呑みにせずに、論点を立て、粘り強く思考を掘っていくような知的態度と思考プロセスは現在の私たちにとって大いに参考になる、と言います。

説明の過程で様々な文献が出てくるのでそちらも読みたくなってくる。視覚的な美意識から倫理的な美意識、自己実現を目指す人生のについての考えを整理されていく心地よい一冊。

複雑化した現代のビジネス社会で打ち勝つための画期的な考え方を教えてくれる書です!

2017/12/24 12:27

5人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る

本書は、世界のグローバル企業が著名なアートスクールに幹部候補生を送り込んだり、ニューヨークやロンドンの知的専門家が早朝のギャラリートークに参加しているとおいう現実は、彼らの美意識を鍛えるためであり、それは将来のビジネス社会ではとても重要となってくる能力であると説いた画期的な書です。筆者は、これまでビジネスに必要なのは論理的思考や経営学の知識と言われてきましたが、今や複雑化する社会においては、そうしたこと以上に、美意識が重要となってくると断言します。目からウロコの、将来のビジネス社会で打ち勝つためのアイデア・考え方を提案してくれる良書です。

一見くだらなく見えるも面白い視点で書かれている

2019/12/17 21:39

3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:見習い級 - この投稿者のレビュー一覧を見る

タイトルからちょっとおかしい感じはしたものの、

評価と安さから少し読んでみた。

読みやすさもありすいすい読めてしまった。

かと言って自分が美意識を鍛えようという気にはならないが、

読んで損はない一冊と言える。値段もいい

説明できないアートの能力が必要なわけと鍛え方

2021/03/28 18:07

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:瑯崎 - この投稿者のレビュー一覧を見る

経営方針には三つの柱があるという。経験に基づくクラフト、データに基づくサイエンス、直感に基づくアートである。前者二つはコンサルタントも提案できるし、方針の根拠を聞かれた時も答えることができる(官庁も自分に都合のいいデータ等をコンサルに提案させて、行政活動の根拠にしているのではないか)。最後のアートはそうはいかない。しかしこれがないと差別化はできないし、軽視すると法令違反やコンプライアンス違反につながると筆者は言う。

そしてアートの必要性や具体例を説明し、美術鑑賞等でその能力が鍛えられると述べた本です。

なぜ「日本のエリート」がダメになったのか

2021/02/26 23:30

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Carmilla - この投稿者のレビュー一覧を見る

この本を読むと、その理由がよくわかります。

「論理」だけではダメ、「理性」だけでもダメ。この2つに加えて「美意識」がないと、今の組織は機能しない。これに加えて「哲学」「歴史」を疎かにしたツケが回ってきたと、個人的には思っている。

美意識は重要

2018/01/14 08:03

4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ゆーはん - この投稿者のレビュー一覧を見る

美意識を高めることはこんなにも重要だった。

今まで、美意識を意識したことの

ない方も、この本を読むと

「美意識を意識」せざるを得ないと思います。

美意識とビジネス

2018/09/06 16:39

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:凄まじき戦士 - この投稿者のレビュー一覧を見る

美意識とビジネスという一見何の繋がりがあるかわからないような観点に着目して書かれており、少し変わった着眼点なので読んでいて面白方tです。

正直な話ですが、これを実践しようとかそういった類の話ではないのであくまで参考程度ですが、変わり種ではあると思います。

美意識

2019/05/27 18:58

3人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ハム - この投稿者のレビュー一覧を見る

日本の社長さんって見た目がさえないこと語多い気がしますね。美意識が高いことは、経営的にも素晴らしいことですね。