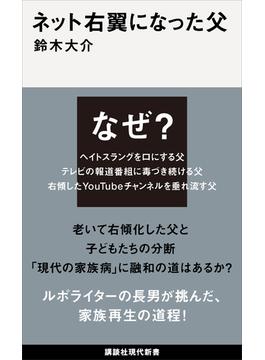

ネット右翼になった父

著者 鈴木 大介

ヘイトスラングを口にする父テレビの報道番組に毒づき続ける父右傾したYouTubeチャンネルを垂れ流す父老いて右傾化した父と、子どもたちの分断「現代の家族病」に融和の道はあ...

ネット右翼になった父

08/01まで通常935円

税込 655 円 5ptワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

ヘイトスラングを口にする父

テレビの報道番組に毒づき続ける父

右傾したYouTubeチャンネルを垂れ流す父

老いて右傾化した父と、子どもたちの分断

「現代の家族病」に融和の道はあるか?

ルポライターの長男が挑んだ、家族再生の道程!

<本書の内容>

社会的弱者に自己責任論をかざし、

嫌韓嫌中ワードを使うようになった父。

息子は言葉を失い、心を閉ざしてしまう。

父はいつから、なぜ、ネット右翼になってしまったのか?

父は本当にネット右翼だったのか?

そもそもネトウヨの定義とは何か? 保守とは何か?

対話の回復を拒んだまま、

末期がんの父を看取ってしまった息子は、苦悩し、煩悶する。

父と家族の間にできた分断は不可避だったのか?

解消は不可能なのか?

コミュニケーション不全に陥った親子に贈る、

失望と落胆、のち愛と希望の家族論!

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

読んで反省

2024/06/10 19:47

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:はぐらうり - この投稿者のレビュー一覧を見る

わかりすぎた。思っていた内容と違って、ネット右翼ではなかった、という結論だが、とても良かった。

うちもここ数年、父親がネトウヨ化したと思うことが多く、同じ境遇と思って読み始めた。

第一章から泣きそうになる。父を食い物にした粗悪で商業主義なコンテンツ。実家に帰ると目にするようになった。

そして反省。ジェンダー観や家族観はこれまでと変わらず、気になるのは外交に関することだけ。これは分断したと思っていたが、大変な作業ではあるものの、乗り越えるべき課題だ。

自分と著者は価値観が割と近いことがわかったので、著作をいろいろ読みたいと思う。

老いることにより固まる価値観

2023/03/08 16:06

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る

「ネット右翼になった」高齢者とはいかなる人をいうのかと疑問に思い読み始めた。ネット右翼という言葉の定義の曖昧さはあるが、著者の父は、ネット右翼に見えて実は一貫性がない、精神の柔軟性を無くした高齢者ではなかったかと思う。著者らとの世代間コミュニケーション障害も関与していたかもしれない。自分との違いを認識しすぎて、共通する価値観を見失っていたのかもしれない。加齢に伴って価値観のブラッシュアップができなくなる。老化は、新しい情報を得て理化して取り入れる機能そのものが低下する面があることを記憶しなくては。

亡き父への贖罪か

2023/03/08 17:29

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:BB - この投稿者のレビュー一覧を見る

著者の作品は非常に面白いので複数読んでいる。しばらく会わないうちに父親がネトウヨになっていたという話は、以前ネットで見たので、その顛末が書かれた本だと思って読み進めたが、少々違っていた。

一言でいうと、亡き父が本当にネット右翼だったのかどうかを息子が検証した本、と言える。結果、ネット右翼的な言動はあったもののネット右翼ではなかった、父子の間で生じた分断は解消可能であったのにそれに気づいたのは父亡き後だった、という経緯がつづられている。

親や高齢者のネトウヨ化の背景や理由を知りたくて手に取ると、肩透かしにあった感じがするかもしれない。

確かにネット右翼的な用語を使う父に拒否反応を示し、そこでシャットアウトしてしまった息子としては、後悔もあったのだろう。父に向き合い、検証する行為を経て、わが身を振り返る行為は(著者にとって)非常に重要なことだったのだと思う。

が、ネトウヨとまでは言えないにしても、やはりこうした著者の父親の言動は世間的に許されるものではなく、はたから見ると、父親の尊厳を守りたいとか自分の親がネトウヨだとは信じたくないといった著者の心理が見え隠れする。

それも含め面白く、対話のヒントを探るためには一助になると思うが、なんだかもやもやする。

ネット右翼ではなかった父

2023/10/08 08:39

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:とらとら - この投稿者のレビュー一覧を見る

題名としては、「ネット右翼になった父」ではなくて、「ネット右翼ではなかった父」の方が内容と合っています。もともと、自分の父親が朝日新聞やNHK、特定の政党のことなんかを、年を取ってから、悪く言うようになったこともあって、似ているところがあるのかもと読み始めました。自分の父親のこと、また、子供からみた自分のことなんかも考えさせるものでした。著者には子供がいないようですが、子供からみた著者自身のことなんている観点もあれば、さらに考えさせられることもあったかもしれません。

いま読んでよかった

2023/03/10 23:14

2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:sakuraんぼ - この投稿者のレビュー一覧を見る

「おうち」にいる昭和の男という存在に手こずっているのは自分だけじゃなく、友人たちもみんなそうである。

昭和の女でさえ手こずっている。昔は言えなかったことも言えるようになり、理解を示すひとも多くなったので、彼女たちも黙っていない。

しかし、昭和の男はなかなか変わらない。

変わりようがないのかもしれない。

ではどうすればいいのか。どちらも不幸にならない方法があるのか。

タイトルを読んで「おお、ここに答えが出てるかもしれない」と思って手にとった。

答えはあった。著者のキモチの変遷、キモチの分析を読んで、自分の分析もできたからである。

しかしあまりスッキリする答えではない。結局はこちらが折れるしかないのか、推しはかるしかないのか。そう思うとつらい。

ただ、父を見送った著者のことを考えると、間に合ううちに読んでよかった、とは思う。

こまやかに綴られた一冊なのだ。本書に出会ったのも縁だろう。

しばらくしたら、また読みたい。

タイトルに惹かれたけれど

2024/07/17 10:44

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ゆか - この投稿者のレビュー一覧を見る

父親の死から歳を取るにつれネット右翼化していったことを知り、何故そうなったのか考えていく著者。少しだけ途中だれた感じが。

高齢者

2024/05/13 01:13

1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る

確かにこういう人、いるなあ……と思いました。テレビのニュースに、こういうこと言ってますね、自分の知人の高齢男性。若い時、というか、数年前はそうでもなかったのに。対比して読みました。

ネット右翼じゃなく 子から見る親だ

2024/04/25 23:02

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:清高 - この投稿者のレビュー一覧を見る

1.内容

筆者がタイトルから想像した内容は、鈴木大介の父はいかにしてネット右翼になったのか、という分析だったが、実際の内容は違う。

p.54-57にあるように、鈴木の父は、晩年はネット右翼的な言動が目立ち、以前から父と腹を割って話せなかった鈴木はますます父と心理的な距離ができた。しかし、子細に検討してみると、父は決してネット右翼ではなく、以前の体験(「積極的日和見主義」(p.112)ゆえに、「『サヨク』的なもの」(p.116)や朝日新聞が嫌いになったり、「『仕事の上で在日朝鮮人と軋轢があった』」(p.160)らしいこと)や父が持っている好奇心、さらには当時のジェンダー規範などに影響される「愛すべきオヤジ」(p.212)だった。

2.評価

(1)たしかに、父と腹を割って話せない子の話として読むのであれば、興味深いだろう。本書のような関係ばかりのわけがないが、読者の親がどういう人だったかを考えるうえでヒントになるかもしれない。

(2)しかし、タイトルから、どうしても「ネット右翼」の方に引きずられてしまうので、物足りなさを感じてしまった。ネット右翼について知りたければp.80にある本をとりあえず読めばいいのだろうが、つまらなく感じた。

(3)なお、筆者に、鈴木の父が働いていた当時の「距離感やリアリティ」(p.161)がないという批判は甘受するが、いくら本書の主題が、ネット右翼ではなく、鈴木から見る、腹を割って話せなかった父親の実像の探究、であったとしても、筆致に問題がある。「『軋轢』」(p.160)があっても差別や憎悪はいけないことだというニュアンスを出した方がよかった(「『だからね、違うと思うよ。ネット右翼だとか過激な排外主義者だとかね(以下略)』」(p.161)が事実でも)。

3.以上、2.(1)が4点レベル、(2)と(3)が2点レベル、中間を取って3点とする。