深爪さんのレビュー一覧

投稿者:深爪

2003/08/21 00:07

深い「読み」の記録

5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

村上さんとしては渾身の「訳者解説」が、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の巻末に掲載できなかったのがよほど残念だったのでしょう。それもあってか、その幻の解説を軸にして、早くも関連本が出ました。「翻訳夜話」の体裁を借りてはいますが、優秀な「キャッチャー」のサブテキストだと思います。って、当たり前ですかね。訳した本人が書いていらっしゃるんですし。

その「幻の解説」は、親切丁寧な種類のもので、これが巻末に付されていたならば、読後感もまた違ったものになっていたことだろうな、と思いました。

ホールデンがたびたび映画をけなしていたり、宗教を訊かれることを気にしていたことの理由とか、ひとつひとつのことにふーん、なるほどと思わせる経緯があったり(まあそんなことは些細なことなんですけど)、サリンジャーの人物像や時代背景などが明らかになってくるにつれ、作品の持つ意味合いが格段に深いものになること請け合いです。

サリンジャーがその極端な隠遁生活に陥るに至った経緯もある程度明らかになります。悲惨な戦争体験とか、父親の存在とか、その他いろいろなことがあってのことなのでしょうけど、作品が自分自身よりはるかに大きな存在になってしまったってことは、やはりとんでもなく怖いことなのでしょう。

そういえば、マイク・チャップマンの事件とかもありました。ってことも思い出させられました。そもそも小説ってそういう怖さを内包しうるものなんですよね。

でも本書を読んでいちばん感じたことは、まあ翻訳するんだから当然なんでしょうけど、村上・柴田の両氏ともに、テキストに対してもの凄く深い「読み」が施されているっていうことで、深く読むってことは、自分の知識やら人生観やら経験やらをすべて呼び起こして読むんだってことをいまさらながら認識したわけです。「翻訳」はその延長線上にあるものでしょう。

うんざりするくらい情報過多な世の中で、さらにここBK1に投稿などしたりしていると競争意識も高揚してしまって、「あれも読まなきゃこれも読まなきゃ」で、まるで消費的な読書になってしまっている自分に気づきます。たくさん読むことも必要だけど、ひとつの作品を深く読むことのほうが大切ではないか、もっと時間をかけて読まなければ、人間の「深み」を追求するための読書でなければ、すっかりそういう気持ちにさせられてしまいました。

日頃から、読み終わって、うーんもう一回読みたいな、って思う本はあっても、なかなか再読に至らないのが悲しい現状です。もう一回読みたいっていう気持ちは、もうちょっと大事にしてやらなくては。

紙の本愛のゆくえ

2003/06/06 00:53

懐古の意味

4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

「愛のゆくえ」というメロドラマのようなタイトルにはちょっと首をかしげたくなる、ある「堕胎」を題材にした物語。世界にひとつしかない特殊な「図書館」に勤める(ていうか引きこもっている)主人公が、そこで一人の美しい女性と出会い、ほどなく女性は妊娠し、いっしょに堕胎のためメキシコに行き、帰ってきたら図書館は…という、ロード・ムービーっぽい展開も感じさせるストーリーは、シンプルで、どことなくファンタジックです。

ちょっと「歴史上の人物」って感じになってきたリチャード・ブローティガンが、いまのところ唯一、文庫で読める作品だそうです。

つかみどころのないふわふわした軽い文体で、文明社会に対する乾いたニヒリズムとなおかつ気の利いたユーモアに溢れていて、さらっとしています。ゆえに初期の村上春樹作品を彷彿とさせるところもあります。

ただ軽いだけでなく、奇妙な「図書館」にしても、「堕胎」にしても、あるいは「メキシコ」にしても、ある種のメタファーであって、ある種のメッセージが含まれた小説であるようです。

ロード・ムービーっぽい展開からもそうですが、70年代初頭に出版されたこの小説からは、「イージー・ライダー」「真夜中のカーボーイ」等のアメリカン・ニュー・シネマが象徴するような、いわゆる70年代的な空気を感じ取ることができます。もう60年代の幻想からは脱皮しなければ。ラストの「新しい人生」の章は、新時代に向けてのメッセージとも受け取れます。でもなんだか釈然としないものも残ってしまいます。

著者がこの小説で60年代的なドロップアウト的生き方の終焉を示唆しているとするならば、著者自身が必ずしもそれを全面的に受容したものでないと思えるのです。高橋源一郎氏による巻末の解説をそのまま引用すると、「いま、ブローティガンの他の作品と共に、『愛のゆくえ』を読み返すと、図書館を出て、広い外の世界へ脱出してゆく主人公の心が、それほど晴れやかでないことに僕たちは気づく。図書館の中で「引きこもり」をしていた時の落ち着きを、彼は失っているのである」。同感です。

いま本当にこの小説のような図書館(さまざまな人々が自分の書いた世界にたった一冊しかない本を納めに来る場所)があって、そこを守っている(人々の救われない魂を鎮めている)としたならば、それはむしろ意義のある仕事と肯定的に把握されるはずです。時代は変わり、作品の持つ意味合いも変わってきたといえそうです。

もちろん、戦争(的なもの)へのアンチテーゼは今も昔も変わっていません。それをキーワードに今昔を括ることもできるかもしれません。でも私たちはかつてのように体制あるいは文明社会からドロップアウトするかというと、そんなことはなくて、現実を生きなければならない時代の私たちは、ただ現実を生きます。

では私たちが、「再評価」とかなんとかいって、それでも当時を懐古的に振り返りたがるのはなぜでしょう? せめてこの小説にあるような、無垢な「ファンタジー」を感じたいからでしょうか。

登場人物は愛すべき人々ばかりです。愛すべきパーソナリティだったであろう著者の、しかし孤独だったその生涯が偲ばれます。そしていつの時代も私たちは理想と現実との間でもどかしく彷徨い、そんな私たちもいつだって愛すべき存在であったはずです。

紙の本お母さんは勉強を教えないで 子どもの学習にいちばん大切なこと

2003/01/20 23:50

確固たる信念のすがすがしさ

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

塾の先生による、教育についての実証的な提言です。とにかく熱意のかたまりみたいな本で、学習法にとどまらず、しつけ、子育て論、学校教育論へと発展していきます。

あえて、「お母さん」は勉強を教えないでというタイトル。教育熱心な母親に反感を買いそうなことなど承知の上で、「言うべきことはきっちりと伝えなければ」という著者の使命感のようなものを感じますね。

高度な計算問題が早く正確にできても(小2の女の子が5桁の足し算引き算の筆算を難なくこなし)、それが何を意味しているのかが全然分かっていない(「100より2小さい数はいくつ?」「10時から20分たったら何時何分?」に答えられない)例などから、「やり方」ばっかりを詰め込まれて子どもの頭が電卓と化している、と警鐘を鳴らします。ちょっとびっくりです。

あるいは「テストはできたのに、テストが終わると完全に忘れてしまう」生徒がほとんどだとか。

とにかく勉強してればいいってことじゃない、ちゃんと意味を分かってからやらないと、ということです。

高度情報化社会になって、効率とスピードが求められる社会になって、例えばボタンひとつでお風呂は沸くし、料理は電子レンジがつくってくれるし、道順など知らずともカーナビが遥か目的地までちゃんと連れてってくれます。「どうしてこうなるのか?」「何を意味しているのか?」ってことに仮に興味を持ってもまず分かりっこないし、また興味なんて持ってるゆとりもヒマもない。世の中全体がそういう感じですから、いまどきの子どもたちがこうなってしまうのも仕方ないような気がします。ちょっと可哀想ですよね。

著者は「学習のコーチ」のプロとして、いかに基本的なことが大切か、そしてそれを子どもに納得させ、意欲を喚起し、子どもの持っている「生きる力」を「引き出し」ていくことをもって教育者であるとしています。

具体例としていろんな生徒とのやりとりが豊富に挙げられていて、なかなか説得力があります。

母親がすべきことは4つ。「教科書をとっておいて反復する」「字をていねいに、ノートにきれいに書かせる」「子どもにまかせて待つ」「本好きな子どもにする」だそうです。

「子どもの言うことは、どんなときもかならず一理ある」「理由なく学校に行けない子どもは、あまりにもまっとうな人間」など、常に「子どもを信じる」姿勢に確固たる信念を持った著者の主張はある意味すがすがしく、共感できます。

これから先、子ども自身が望むことと、自分が子どもに対して抱く期待、あるいは世間体、価値観のようなものと、どう折り合いをつけていくか。そのあたりについてヒントを得た気がしています。

読後、じわじわとエネルギーが満ちてくる種類の本だと思います。学齢期の子を持つ親ならば、やっぱり読みましょう。

紙の本財政学から見た日本経済

2003/01/09 22:47

個人主義、自己責任の時代に適応すべし

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

景気は未だ回復に遠く、構造改革は遅々として進まず、さらには国債の発行残高は増え続け…とこの国の今が憂うべき苦境にあることはもう火を見るよりも明らかなんですが、国家財政っていったいどのくらい危機的なのでしょうか? そして危機を回避するにはどうしたらいいのでしょう? 「財政」になじみのない庶民の不安に応えるべく、著者は財政の専門知識をベースに、熱い持論を展開しています。

わりとわかりやすい著述で、なるほどなるほどと読み進められます。特にインフレになった場合、どう生活防衛するかというあたりの論議は興味深く理解できました。

しかしつぎつぎと悲惨な状況が報告され、なんだか改めて呆れながら情けなくなってきます。

例えば地方への配分過多が的確に指摘されています。それは結局地方の自立に帰結せず、国レベルとしても景気回復効果を生まないと。いまや日本全国どこへいっても似たような街、似たような風景が広がっています。各自治体にしてみれば他に後れをとらぬようにと努力した成果なんでしょうが、皆が背伸びをしすぎていたのでしょう。

地方への偏向にしても、「保険金の支払い」と括られる財政支出にしても、要するに「行政ニーズに応えた」弱者に対するケアなんですから、経済が拡大を続け、財政に余裕があれば主旨的には問題ないことです。でもこの先若年層の人口は減り続け、「自己責任」の名のもとにすべてを縮小に向けてシフトしなければならないことはもうはっきりしているんです。過去の遺産をどうやって整理・解体していくか、気がつけばとっくにそんな時代に突入していたんですね。

公平性よりも効率性を優先させるべし、「日本経済の再生」の定義を「経済活動の秩序の回復」とするべし、と結んでいるあたりも、筋がとおっていて無理のない論立てです。実現の可能性については何とも言えませんが。

でもひとつ希望があるとしたら、いまの若い世代にでしょうか。筆者は終章でいまどきの学生に触れ、彼らが先輩や目上に媚びず個人主義的な態度をとることは、将来の日本経済のために有益なことと持ち上げていますが、私も同感です。もう上の人だからといって気を遣い黙って従う時代は終わろうとしています。来るべき個人主義、自己責任の時代に適応すべく、若い人たちはその準備をすでに体現していると解釈し、倣うべきなのでしょう。

2002/12/12 12:58

いつの時代にも普遍的なもの

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

筆者はNHK−BSで放映されていた「世界の子育て」という番組にコメンテーターとしてレギュラー的に出演していました。著者の語る子育て観には納得したり感心したりさせられていたので、幼な子を持つ父親としては迷わず本書を購入しました。

どうして、時に子どもがまっすぐに育たないのでしょう? 不登校になったり、ひきこもったり、あるいはとんでもない事件を起こしたり…

現代において、何の不安も抱かずに日々の子育てをしている親など、いるはずもありません。自分自身の将来像もよくみえないのに、ちゃんとした子育てなんてできるんでしょうか? 漠然とした不安は、この社会システムの閉塞感とともにあるようにも思えます。

著者の指摘するとおり、忙しい母親と役割を分担し、母親の代役を務めることが父親の存在価値ではないことはうすうす実感したとしても、ではいったい何が欠落しているのでしょう?

子どもと接しながら、常々、「これでいいんだろうか」と自問自答は尽きません。

さほどの苦もなく、父親が父親たり得た時代というのも、かつてあったかもしれません。あるいは貧困なときこそ、子を思う気持ちは示し易かったとさえも思えます。生活が豊かになり、女性の社会進出が加速するにつれ、父親の役割などというものも衰退していくかのようです。

著者はアカデミックなアプローチから高言するでなく、不安の拭えない父親の一人として地道な検証を重ねていきます。もちろん絶対的な答えなどありえないんでしょうが、進むべき道を指し示そうとする姿勢は共感の持てるところではないでしょうか。

「父親だからできること」は、いつの時代にも普遍的なものとして必ずあるはずです。現代においてはそれが非常に見えにくくなっているだけです。読後、おぼろげながらそう感じました。そしてヒントは私たちの周りに必ず見つかるはずです。父親である以上、とにかく父親であることを逃れることはできないのだということなんでしょう。

「父親力」というタイトルそのものに、それがいまなお存在し、かつ必要だとしたい著者の信念を見たと思います。

紙の本カンバセイション・ピース

2003/09/20 00:03

猫好きになろう

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

保坂さんの小説は、他の小説とはちょっと違っていて、この人はいわゆる小説そのものをあまり信用していないのでは、と思わせるところがあって、でもだから小説を壊したいとかそういうこととはまた違っていて、たまたま小説という形を借りた別の何かというか、もはや小説ですらないっていうか、何というか、私にとっては「上手い言い方が見つからないもの」としてそこにあります。

本書では、主人公の日常が主人公のぐるぐる巡って移り行く思考とその間に周囲の人々とランダムに交わされる会話によって描き出され、それは特にストーリーと呼べるものでもなくて、だから読む方としても次にどうなるんだろうとか最後はどうなるんだろうとか、あるいはどうしてこうなんだろうとか、そういうことは全く考えずに読み進めて、っていう感じなんだろうなってことはある程度予想していたことなんですけど、それでもこの本は思ったより読むのに苦労してしまって(長いし)、それはもしかしたら「最高傑作」という出版社自身による宣伝文句や、関川夏央氏の「小津安二郎の映画のように面白い」っていう意の褒め言葉(小津は世界的に高く評価されているがゆえに、「小津のように」はきっと絶対的評価)を過剰に意識してしまったからなのかもしれないんですけど、なかなか小説のキモのようなものがつかめず、それとは裏腹に一貫して気を緩めようとしない著者の自信(というより読者に対する信頼)はひしひしと感じて、小説世界にうまく入り込めないんです(例えば猫が好きだったら、もう少しすっと入れるんでしょうかね)。

何年か前の『季節の記憶』という小説は、会話を中心とした何が起こるでもない本書と似たような感じの小説で、それでも漠然と「この人たち(登場人物たち)はどこへ行くんだろう?」と思いながら引っ張られて読んでいた部分もあったんですけど、本書では主人公(及びその周辺)は「どこにも行かない」ってことがもう最初から分かっている感じで、うーん、こんな状況が延々と続くんかいな、などと思いつつ読んでいたらそれでも読みにくいなりにだんだん感じがつかめてきて、と思ったらふいにまたよく分からなくなって、の繰り返しで。

「小説の可能性を問う」という種類の小説のように見えて、実は問われているのは読み手の資質のように思えてしまうんです。穏やかなフレンドリーさに満ちあふれているようでいて、エンタテイメント性や恋愛感情が周到に排除され、感傷的なものも極力抑えられ、それでいて高い次元の作品に帰結しているがゆえに、「誤読」など許されないって感じの(それだけ著者に信頼されているからこそ)、一種の厳格さすら覚えてしまうのです。

「家」という空間が「思索」の中で時空を超えて無限に拡がっていく、そのさりげないようで綿密な構築力は見事というほかなく、それは私たちがこの本を読み終えて以前と変わらずに周囲と何気ない会話を交わしながら何気ない日常を過ごしつつ「いまこうして在る」ってことだけでそれだけで大きな喜びを感じるのかもしれない、そういう可能性をも孕んでいるであろうからで、だから著者のこれまでの仕事の集大成のようなこの作品が現時点の「最高傑作」と呼ぶに相応しいものだと思うし、こんなのを書ける人って世界的にもそんなにいないはずとも留保なしに思うんですけど、それでもこの作品に対する「愛」のようなものはどうしても沸き上がってこなくて、それは自分がただ著者の厚い「信頼」に応えきれていないと感じているからってだけのことなんでしょうが、それでも例えば「サージェント・ペパーズ」に辿り着いてしまったビートルズに、すごいよこれ、でもときどきは「ミッシェル」とかも演ってね、って思っちゃうこともありますよね。

2003/05/25 23:03

とりあえずテレビは

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

著者は「学力の根本は生命力」と主張する小学校の先生。本当の意味の学力をつけるには結局、規則正しく、けじめのある生活をするってことなんでしょうか。

「家族」、「家庭」とは、ということが問われているのは明らかです。いまの時代、父も母も働き、子も塾や習い事で、家族それぞれが忙しいっていうのが子どものいる家庭の標準モデルなのでしょう。当然コミュニケーションは充足せず、それぞれがすれ違い別々の方向へと向かい…というスパイラルを修正するために、いかに親が子どものために時間を割くか、なおかつ余計な干渉をしないでいられるか、ということになるのでしょう。結構難しいことですよね。

著者が不本意ながら呈示しているように、冷蔵庫に家族のスケジュール表を貼って、スケジュール調整して、コミュニケーションの場を設定すべし、みたいな努力をするかどうかってところが、「家族」というユニットをキープできるかどうかの分かれ目のようです。

だらだらしようと思ったら、いくらでもだらだらできるくらい便利な世の中になってしまったということでしょうか。考えてみればうちでも子どもが生まれる前は、常にテレビがつけっぱなしだったような気がします。朝起きたらON、帰宅したらON、食事中でも来客中でもつけっぱなし、っていうのが普通のことという感覚がありました。コミュニケーションの欠落を補うには手軽です。今ではさらにビデオもあるし、テレビゲームもあるし、インターネットもあるし。テレビはまだタイムスケジュールがありますが、ほかはエンドレスです。

幸い子どもが生まれてから、テレビをあまりつけなくなりましたが、見なきゃ見ないで本当にどうってことないものです。で、じゃあ何をしようか、と親も子も自発的に動くようになります。子どもにとってこの違いは大きいことであるはず、ということはよく分かります。

「百ます計算」によらず、自ら実践し効果を実感した上での持論であり、説得力があると思います。そして、「親子の関係はまさに苦楽をともにすることです」「私にとって幸せとは、共に喜び合うことです」という著者の所感も、おおいに共感したい部分です。「家族」を「家族」として機能させるためにいかに努力するか、おそらくそのモチベーションの源がここにあるはずなのでしょう。

子どもとの蜜月時代はたかだか10年、でも多くの人にとって、振り返れば黄金期だった、だそうです。

基本の一冊という感じです。たいへん分かりやすく、価格もリーズナブルです。一読をおすすめします。

紙の本停電の夜に

2003/04/15 00:09

ノスタルジック&マイルド

2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

どうしても、「どのあたりが『ピュリツァー賞』なんだろう?」って探りながら読んでしまいます。そしてこの本は、できればそういう先入観なしに読みたかったかな、でしょうか。佳作には違いないと思いますけど。

読んでいて自然とノラ・ジョーンズの曲を思い浮かべました。だって共通点が多いのです。同じインド系。高い(高すぎる?)評価=かたや新人ながらピュリツァー賞、かたや新人にしてグラミー賞で8冠! そしてふたりともグッドルッキング(きっと高ポイント)。

その作風にしても、どことなくノスタルジック。冬の陽だまりのような癒し系。

手法としては、特に目新しいものを感じません。いわゆる「ニューヨーカー」誌に掲載されるような「現代アメリカの短編小説」の王道といっていいでしょう。ただ口当たりがとてもマイルドです。支持されるゆえんでしょうか。

シチュエーションとして、インド系の人々のスライス・オブ・ライフが使われていますが、著者にとって小説を書くことは、自身のルーツを掘り下げること、いわゆる自分探しではないように感じられます。単純に小説を書くことが好きな人なんだと思います。

個人的には、ラストの「三度目で最後の大陸」がじーんとくるほどに素晴らしかったです。著者の良心、あるいは可能性のようなものが、ここに集約されている気がしました。「これでいいじゃん」って感じです。

ピュリツァー賞とかは忘れて、マイペースでがんばってほしいものです。

2003/01/29 22:09

アメリカのようであってはいけない

2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

工業社会から情報・知識社会へと転換する「エポック」にうまく対応できぬまま、国家全体がじりじりと後退していくかのようなこの時代、地方分権の推進についての議論は静かに盛り上がってきています。なぜ地方分権なのでしょうか。財政学者である著者は、われわれの未来を、地域社会が人間の生活の「場」として再生することにこそ見出せるとし、その必要性を説き明かしていきます。

グローバリゼーションによって脅かされる地域社会の、ひいては国家の存亡を救う道とは? それは市場主義に基づかないヨーロッパ型(「サステイナブル・シティ=持続可能な都市」)のシナリオであるべきだと繰り返し提唱されます。はっきりいってアメリカのようであってはいけないと。

国の中央集権的政策や市場主義がなぜ限界にきているのか、そしてまたなぜ知識・情報社会への転換なのか、歴史的見地から構築された例証には説得力があります。

地域社会が地域住民のニーズに応えるがため、税制改革により権限委譲を行い、地方自治体の財政的自立を促すためのシナリオも、専門的見地からの周到な考察がなされています。

地方分権。現実的な問題はイニシアティブを握るべき地方自治体の資質というか力量でしょう。まあそのための大合併なんでしょうけど。

そして究極的にはサブタイトルにある「豊かさを問い直す」ことができるのかどうか。著者はヨーロッパ、とりわけスウェーデンの思想を範として未来像を結んでいますが、「持続可能」であるためには、この国には捨てなければならないものがあまりにも多いはずです。まあ90年代以降失われ続けたことで、われわれはそのための土壌もしっかりと造りあげたのかもしれませんが。

紙の本阪神タイガース

2003/10/05 09:53

旅路の果て、9月

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

阪神タイガースのリーグ優勝にタイミングを合わせて刊行された、元監督“ムッシュ”吉田さんの回顧録。タイトルは便乗商品っぽいんですけど、内容はそんなことなくて、彼が唯一在籍したチーム、阪神タイガースを通して創生期からの日本のプロ野球が俯瞰できる一代記です。こういう形でタイガース、あるいは日本のプロ野球までを総括できる人は、いま、この人をおいて他になしでしょう。

私は江夏・田淵の黄金バッテリー全盛期のころからのファンなので、吉田さんについては現役時代を知らず、(計3期の)監督としてのイメージが強いんですけど、この人は言わずとしれた球史に残る名選手(背番号23は永久欠番(!))です。だから私が最も楽しめた部分は、彼の現役時代の章で、それは古き良き時代のプロ野球の雰囲気を味わえるというだけでなく、小柄な身体ながら切磋琢磨して一世を風靡した様子は、立身出世物語としても読める内容です。

でも本書の、というより吉田さんの人となりにおける深みのようなものは、むしろ昭和60年に「奇跡の」優勝を成し遂げた後の、「天国と地獄」と形容された極端な凋落ぶりがあってこそ、形成されているといえます。

優勝のわずか2年後、タイガースは球団史上最低勝率にて最下位に沈み、長いトンネルに迷い込んでしまいます。吉田監督は責任を問われて解任され(2シーズン前には国民的英雄だったのに、結構ひどいバッシングでした)、半ば日本を追われるようにフランス(野球のナショナル・チーム指導)へと旅立ちます。それはきっとタイガース、あるいは日本球界との訣別との思いだったに違いありません。本には書けない、忸怩たるものがあったことでしょう。

それでも7年後、吉田さんはカムバックするのです。しかもタイガースの監督(!)にです。フランスという野球後進国での指導は、野球に裏切られ傷ついた彼に、しかし野球に対するプリミティヴな情熱を取り戻させたのです。そこから離れられないことを知るのです。「業」というべきか、あるいはそれは、まるで恋愛のようでもあります。

「阪神タイガース」という超越的な本書のタイトル。そして今年の星野タイガースを率直に評価し、喜びを語る姿。過去から自らを解放し、懐古を愉しむまなざし。長い人生、かくありたいものです。

ユーミンの「9月の蝉しぐれ」でも聴きながら、読んでみてはいかがでしょう。「おしえて 大人になるっていうのは/もう 平気になる心/死にたいほど傷ついても/なつかしいこと」。

紙の本いい人になる方法

2003/07/16 21:21

ドタバタやるしかないんです

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

ニック・ホーンビー、待望の小説第3作。相変わらずハードカバーじゃなくて文庫で出てます。ま、その方がありがたいんですけど。

あまたの書評によれば、どうやら女性を主人公にしている点で作風に変化が見られるような評判なので、ちょっと心配しながら読んだんですが、読了してみると、なんだ相変わらずのホーンビー節じゃん、って感じでした。

確かにシリアスな話です。ストーリーは、離婚の危機を迎えた夫婦がどうにか持ちこたえようとしている最中、夫がひょんなことから善行に目覚め人が変わり、振り回されてドタバタしているうちに家庭崩壊寸前…ってところで、読んでいてぱあっと明るい気持ちになることはあまりないし、笑える部分もいつもより少ないです。おまけにちょっと長いし、前半部、夫が善行に目覚めるまでは重たい感じがするんですけど、最後は(カタルシスは薄いですが)どうにか納得できる結び方です。

「いい人」「罪悪感」あたりをキーワードに、要するに人はどう生きるべきかっていう話です。当然ながら答えなんて見つかりませんけどね。

私はまだ結婚20年にはほど遠いんですが、でも同じく家庭を持つ立場として、この夫婦の迎えた危機については身につまされる思いがします。家庭を持つということは、なんだかんだでいろんな債務が増えつづけ(現実の借金はしてないですけど)、それの返済で手一杯って感じです。夫婦ってのは知らずしらずのうちに危機を迎えていても何も不思議でない、そういう雰囲気は常に孕んだものだいう実感もあります。この話のようにドタバタやりながら、どうにかこうにか道を探していくしかないんですよね。でもその道もポール・マッカートニーがかつて歌ったように、ホントに「長くて曲がりくねった道」なんですよね。

ホーンビーの上手いところは、等身大の登場人物により、ちょっとクレイジーだけどでも誰にでも起こりうる出来事を描き、もしこういうことになったらこう考えるだろうな、こうするだろうなという部分を、実に無理なく、そしてフェアに、ゆえに共感できる描き方をするところでしょう。

ポップカルチャーの固有名詞をふんだんに登場させることについては、こういう時代にこういう文化に影響されて暮らしているがゆえに、こういう考え方、振る舞いをして然るべき、というメッセージ性の潜在を強く感じます。そのあたりが本国で絶大な支持を受けている所以ではないでしょうか。

「いいこと」「正しいこと」ってのは、全否定できないんですよね。そのへんを巧みに織り込んだストーリー展開、流石と思わせます。

ああでもないこうでもないとドタバタやっているうちに、いやでも理想と現実の距離は縮められていきます。泣く泣く縮めつつ、現実に限りなく近いどこかでどうにかこうにか妥協して居場所を見つけようとすること、それがいわゆる「生き方」ってことなんでしょう。

でもこれを読んだら少なくとも、妥協がどんな形の妥協だったにせよ、それを恥じる必要はない。そういう気分にさせられます。

というわけで独身の方にはあまりお勧めしたくない本です。読むならそれなりの覚悟をして読みましょう。

2003/07/09 10:45

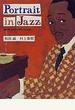

ジャズを聴きましょう

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

最近、ジャズ界に天才少年が出現して話題になっています。松永貴志くんっていう17歳の高校生ピアニストです。天才って呼びたくなるほどのたいした実力です。で、この間テレビで彼の自宅での練習風景が紹介されてたんですが、彼のピアノの上にはコルトレーンのLPが掲げてありました。ふーん。村上春樹の『海辺のカフカ』で、主人公の17歳のカフカくんが聴いていたたくさんの音楽の中に、コルトレーンの「マイ・フェイバリット・シングス」もあって、17歳でコルトレーンってのはちょっと違和感があるかな、とか思ってたんですが。ふーん、なるほど。

だからというわけでもないんですが、みなさんジャズを聴きましょう。私は最近、ジャズは「うまくいけば、一生つきあえる友だち」だと思うようになりました。友だちは大事です。ジャズってこれまではどちらかというと、とりあえず年賀状だけはやりとりする程度の友だちづきあいだったんですが、ここのところ急接近という感じです。

和田勉のイラストレーションに村上春樹さんがエッセイを付したという体裁のこの本は、どちらかというと上級者向けで、長年ジャズを聴き込んできた方をニヤリとさせる種類の内容でしょう。私もここに掲載されたミュージシャンの全員を知ってるわけじゃないんですけど、でも楽しく読めて、ジャズへの興味がまた沸き立つのです。こんなふうに自分の好きなことについて書かれた文章を読むのはいいもんです。

ジャズって一見敷居が高いところがあるように思われがちですけど、別に最初からわからなくてもいいんです。ていうかよくわからないままでもいいんです。音楽って、音を楽しむものだし。研究するもんじゃないし。

入門者が初めて聴くのに最適なのは、本書にも取り上げられてますが、ビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デビィ」だろうってのが、わりと定説になっています。あと、寺島靖国さんの著書もわかりやすくてお勧めですよね。

村上さんは「僕にとっては最終的にはスコット・フィッツジェラルドこそが小説(the Novel)であり、スタン・ゲッツこそがジャズ(the Jazz)であった」とまでにスタン・ゲッツを評価してます。フィッツジェラルドの方はわからんでもないんですが、ゲッツのほうは今のところそこまでの気持ちになれません。もうちょっと聴き込んでみようと思います。

ところでカフカくんは、深い森の中へ入っていくときに、頭の中でコルトレーンの複雑なアドリブをたどろうとします。アドリブをたどるってことは、インスピレーションを受け継ぐってことでしょうか。こういう聴き方ってあらゆる音楽のジャンルの中で、ジャズに特有のものでしょうかね。

2003/05/29 23:52

青春の光と影

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

舞台は文化大革命下の中国。「再教育」という名目の知識人狩りの憂き目に遭い、山奥の村で過酷な労働を強いられる主人公とその友人の、みずみずしくも切ない青春物語。

著者はこの歴史的な悲劇というか損失というか、そういう「運命にもてあそばれた人々」の姿を描きたかったというよりは、絶望的な状況においても、逞しく迸る「青春」こそを活写したかったかと思えます。書物が禁じられ、映画(っていっても北朝鮮のプロパガンダもの)さえ遙か遠い隣の街まで許可を得て見に行かねばならない、そんな抑圧された生活の中にさえ、それはきっと絶対的に存在するのだと。

ここまで悲惨な状況ではないにしろ、若いときって何かと障害にぶち当たります。でもそれを乗り越えようとやみくもになれるだけの不器用なエネルギーに溢れていて、あとから思えばよくあんなことができたよな、的なことがよくあるものです。友人とその恋人の、密会でありながら大胆にも滝壺で繰り広げられる愛の戯れや、終盤、友人の恋人の苦境を救おうと(おそらくは恋愛感情から)必死で奔走する主人公の姿などは、そういう意味で感情移入できるリアリティがありました。

烈しい悔恨、なお残るほろ苦さ。そんな経験って、若いうちにしかできないものです。

著者は巻末のインタビューで、小説を書くことと映画を撮ることとはずいぶん違う、みたいなことを言ってますが、映画のシナリオを読んでいるようでした。なるほど映像作家だなと思わせる色彩感覚、編集感覚に溢れていると思います。

そして実際に「再教育」を体験しているそうです。苦境にめげず、なにもない場所で、ひたすら想像力を研ぎ澄ませていたのでしょう。

こういう物語をユーモアを交えて結構スタイリッシュに仕上げてしまう人もいるなんて、中国も新しい時代に入ってるんだなと思う一方、この本も映画も中国では公式に刊行、上映されていません。依然として国内ではこういう方面の閉鎖的状況が続いているようです。優れた作家たちも海外でしか評価されないのです。歯痒いことでしょうね。

あれもう終わり? って感じで、すぐ読めちゃいますよ。

紙の本悪童日記

2003/02/25 23:59

剥き出し

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

戦時下の、おそらくハンガリーの田舎町であろう場所を舞台に繰り広げられる、双子の少年の成長記。ずっしりとパワフルな、しかし軽快でユーモラスな物語。世界20カ国以上で翻訳され、かなりの反響を呼んだそうです。

双子の「ぼくら」(年齢不詳)が、小さな町の<魔女>と呼ばれるおばあちゃんのもとへ疎開し、そこでの体験を秘密のノートブックに書きつけた—(原題は「大きなノートブック」の意らしい)という体裁のこの作品に記録されていることといったら! ひとことでいえば、戦争によって剥き出しにされた人間の生(性)と死ということだと思うのですが、そのあまりのむごたらしさ、哀しさに圧倒されます。

この本に戦争そのものが描かれているのだとしたら、戦争のもたらす極限状態が人間の尊厳をかくもことごとく奪い去るものかと、さらに少年たちの成長物語が描かれているのだとしたら、ひたすらシャープに尖っていくナイフのような主人公の生きざまに、かくなる過剰なクールネスが許容されるものかと、とにもかくにも海よりも深くため息をつきたいところです。

パースペクティヴを違えれば、ハードボイルド小説としても成り立つであろうタフな物語の終盤、おばあちゃんの末期にひととき見せる双子の友愛の情らしきものが、いくぶんか人の血の通った温かさらしきを残します。

それにしても、これら過酷・非情なエピソードの数々が、意外にも後味の悪さを残さずにポジティヴに消化され、一気に読み進められてしまうあたりが、多くに受け入れられる所以でしょう。

「戦死して英雄、生き残って英雄、負傷して英雄。それだから戦争を発明したんでしょうが、あんたたち男は」。戦争とは究極のマチズモなんでしょうか。女性の地位向上がますます促進されるであろうこの世紀、それでも開戦なんてありえねーと思いたいですが。

紙の本ボディ・アーティスト

2003/01/18 09:26

ひょっとすると何が起こったのかこったのかさえ分かっていないのかもしれない

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

ドン・デリーロ。現代アメリカ文学の巨人、というより世界文学のトップを走りつづける極めて重要な人物の一人。そういう人だとはよく知らぬまま、表紙カバーがかっこよかったので購入してしまいました。巻末の近影では、いかにも「孤高のカリスマ」といった雰囲気たっぷりです。

読み始めて間もなく、じりじりと後悔しはじめました。どうもうまく入り込めない、というかつまりは難解な小説です。詩的でクールな文体ですが、常に霧がかかっているような違和感につきまとわれます。

でも集中して最後まで読みました。違和感が引き起こすゆるい緊張からはついに解放されず、身を削るようにして読み終えたときには、全身で読んだ、って気になりました。

どうにも考えがうまくまとまりません。ひょっとすると何が起こったのかさえ分かっていないのかもしれない。魂を揺さぶられるというより、骨抜きにされるかのようです。

例えば「時は流れているように思われる」という書き出し。「ように思われる」ってどういうことなんでしょう? 本当は流れていないのにそう思われるだけってことでしょうか? あるいは、そもそも「ように思われる」ことしかできない種類のものごと? または、単にそういう気分ってこと?

なぜ彼女の夫は死んだのか? 謎の少年、「タトル先生」は本当に存在していたのか? たぶんそんなことはどうでもいいことに違いありません。

「テープレコーダー」はひとつのキーアイテムかもしれません。媒介するもの。蘇らせるもの。時が流れているとしたら、それを記録するもの。

意味を読み取ろうと読み返しては歯がゆくもがく私たちに手を差し伸べるでなく、筆者は遥か遠くを臨んでいるかのような。でも冷淡さはなく。

「危険を冒してみろ。見たもの、聞いたものを信じろ。それは隠された暗示が脈動しているものなのだ−あなたが人生の隅々に感じてきたあらゆる暗示の脈動なのだ」。

この小説が、人が再び生きることを描いているのだとしたら、そして人が他者との関わりの中で自己を認識していくのだとしたら、大切な関わりが失われ、自己をも認識できなくなったとき、私たちは失ったものを蘇生させることで自己を復元するのでしょうか? そうではなくて、新たな関わりを持つことによってこそ、自己は再生していくのではないでしょうか。「タトル先生」とのエピソードは、そう解釈したい気がします。

いつかは仲良くなれるような、なれないような。