歴史過程の洗い出し

2016/10/10 23:06

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Freiheit - この投稿者のレビュー一覧を見る

科学史は過去の化学の業績について研究経過を追体験し、当時の困難が克服された過程を知るものであり、著者は過去の有名人を批判しながらもどのように正されていったかを詳しく書いている。

自然を解明する実証的な<現代>科学手法の発見に至る道のり

2019/05/20 14:01

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:永遠のチャレンジャー - この投稿者のレビュー一覧を見る

本書は、著者が自ら述べるとおり、「人類史の中で最も興味深い歴史の一つである」科学史を、「世界の探求の方法」(=現代的科学の「技術」)を「人類がどのようにして習得するに至ったか」(=発見したか)の視点から捉え直そうと試みる。

「現代の基準で過去に裁定を下す」のも、「過去の自然哲学者」(プラトン、アリストテレス、デカルト等)を「糾弾する」ためではなく、「知の巨人たちがいかに現代科学の概念から隔たっていたかを示すことで、現代科学の発見がどれほど困難だったか」を明らかにするためだ。

「科学の目標は、自然現象を純粋に自然現象として説明すること」と説く著者は、古代の哲人や中世の偉人であっても、実験の重要性を軽視していれば「間違いが多すぎる」と容赦なく痛罵し、間違った結論でも実証性に適う姿勢が窺えればこれを正当に評価している。

エジプト、バビロニア、インド、中国などの「科学知識を借用した」西洋科学が、十六~十七世紀の「科学革命の時代にヨーロッパでおこなわれた研究からその方法を学んだ」結果、「黎明期の科学とは別物」の「無機的で、人間的判断とは関係ない」現代科学が生み出されたという。

「光が波の性質を持っていることを示す」事実の幾つかが「観察可能」な時代に活躍したニュートンの判断の誤りを見逃さない著者は、『プリンキピア』の中で「観測結果と一致する答えを得るためにニュートンがおこなった誤魔化し」(ファイン・チューニング)の一例をも指摘する。

電弱統一理論を樹立した物理学者らしく、最終章(エピローグ)で著者は、重力、磁力、電気力以外の自然界の「微小な距離にしか到達しないために観察を免れてきた力」に言及したニュートンの先見性に触れ、最新量子理論が大いなる統一法則を目指す歩みを概観して、筆を擱く。

「世界はわれわれにとって、満足感を覚える瞬間という報酬を与えることで思考力の発達を促すティーチングマシンのような働きをしている」(326頁)「人類の世界の理解は蓄積していくものだ」(327頁)との著者の想いは、充分に示唆に富み、共感を呼ぶ。

科学の発展を妨げた犯人探し。

2016/12/05 20:10

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:わびすけ - この投稿者のレビュー一覧を見る

数式や専門用語が多いわりに読みやすいのは、理系の人らしく、論旨を先に述べてくれているから。前書きにもあるように、科学の統一理論の構築に貢献したのは誰かという英雄探しであり、なおかつ、その進展を妨げていた犯人探しが本書のテーマだとわかっているので、我々読者はそれに集中できるのである。なお、著者は被害者である古代や中世の思想家たちにも容赦がない。科学者らしい、真理に反する行為については、たとえ過失でも許さないという態度は探偵小説的でもある。読み方さえわかれば、読みやすい良書だと思う。

古代ギリシャと中世の天文学が中心です

2019/05/07 12:47

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:akihiro - この投稿者のレビュー一覧を見る

史実についてかなり詳細に書いている印象を受けました。その分、ボリュームがあります(エピローグだけでも20ページほど)。要点だけまとめたらもっとコンパクトになるのでは。。登場人物の生い立ちについては、世界史の基礎知識も前提として必要かと。文章の説明がもっと図で代替されていたらわかりやすかったです。

なお、ページ数がおおいですが、本書の4割ほどはテクニカルノート(数式の補足など)です(私は読みませんでした)。

投稿元:

レビューを見る

【ノーベル賞物理学者が「現代の目で過去を裁いた」と大論争の書】ギリシャの哲人の思索はポエムだった。そこから観察、実証による現代科学がいかに成立したか。学部講義から熱い科学史が生まれた。

投稿元:

レビューを見る

弱い力と電磁気力を統一的に記述する素粒子の標準模型「ワインバーグ=サラム理論」 を作ったワインバーグがテキサス大学で科学史の講義を担当したことを契機として書かれた本。著者もあらかじめ断っているように、ここで扱われている科学の歴史は西洋および中東のものに限られていて、インドや中国の「科学」は除かれている。しかし、おそらくはインドや中国を含めたとしてもここで書かれた骨子や結論は同じだろう。つまりニュートンをその代表とする17世紀の科学革命はまさに革命であり、そこから現在の「科学」の名に値する科学が生まれたというのが著者の歴史に対する見立てだ。そのことをこの本のタイトルにあるように著者は科学の「発見」と呼ぶ。それは、発見された後にはもはやその前の時点には戻ることのできないような発見のことである。

自ら「不遜な歴史書」と呼ぶように、「科学」の発見以前の哲人の業績を著者は意図的に批判する。実証の精神の明確な欠如を指摘し、現代の感覚からの強烈な違和感を躊躇いなく表明する。プラトンら古代ギリシアの哲人を「詩人」でしかないと言うのはまだしも、科学革命前夜のフランシス=ベーコンやデカルトに対する批判は辛辣だ。高校生のとき、ベーコンの帰納法とデカルトの演繹法は西洋の科学の発展を基礎づける考え方を産んだ、と教えられた。その内容には少々違和感を持っていたが、そんなものだと思い、昔の人は奇妙なことを考えていたんだなと思っていた。デカルトが「我思うゆえに我あり」を第一原理として神の存在証明をしたその論理にはそれは演繹法とも呼ぶに値しないこじつけだとしか思えなかった。ワインバーグによると、デカルトは自然科学に関して看過できないほど多くの間違いを犯しているという。べーコンの帰納法もそこまで特別扱いするようなものなのかということである。現代の立場から過去に生きた人の考えを断罪することはフェアではないと知りつつもそうなんだよなと納得するところでもある。

科学革命以前の時代の考えに対して感じる違和感を、著者の言葉を借りて一言でいうと、「世界について何を知るべきか、について現代人なら知っているようなことを、彼らが何も知らなかった」ということになる。われわれは現代に生きていることの意義について何かを感じるべきなのかもしれない。

現代科学は、世界において目的や愛の存在を前提としない。確実性に対する希望も持たない。著者は科学的探究を行う目的は、喜びを得るためだと言い、「世界はわれわれにとって、満足感を覚える瞬間という報酬を与えることで思考力の発達を促している」と書く。それは素粒子物理学理論の研究に携わり、標準模型を作り上げた著者の、そうとしか考えることができないほどの深い実感と切実な思いのようにも聞こえる。

そんな著者が、ニュートンの『プリンキピア』を「間違いなく物理学史上最も偉大な著作」と絶賛し、ニュートンによって「科学において天空と地上は完全に統一された」と厳かに宣言する箇所が間違いなくこの本のクライマックスだ。本書に対して、アリストテレスなど古代の哲人を現代の目から断罪することの是非が問題にされているようだが、着目すべきはそこではなく、このニュー��ンによる「科学の発見」が著者が書きたかったことに他ならない。自分の理論を確かめようとしない古代哲人の姿は、ニュートンの『プリンキピア』を説明するために登場させたに過ぎないように思える。それにしても春分点の歳差や水星の近日点の移動のような細かい点ではなく、万有引力を提唱したニュートンが、近い距離でしか働かないような力の可能性について言及しているのは驚きであるとともにその成果こそが科学的精神が産んだものなのだとも思う。

本書の後半ではニュートン以降の科学の発展についても網羅されているが、他の本で個別に詳しく取り上げられている内容も多い。それらは科学革命後の帰結についてのお話である。まとめると、「世界がニュートンの時代に想像されていたよりも遥かにシンプルで統一的な自然法則によって支配されていることが、科学の進歩につれて明らかになってきたのである」ということだ。そして、改めてこの本自体がニュートンへの献辞であるように感じた。

ひとつ注意すべきことは、著者が現時点の科学理論は絶対的に確実なものではないということを繰り返し述べていることである。それ自体が現代科学の原則で、科学革命以前と異なるところである。ダークマターやダークエネルギーの現状や、いつまでも統合されない重力理論などの状況も含めて徹底して自覚をしていることなのだろう。 自身が確立した素粒子の標準モデルについても「美的判断力に導かれた推測である。推測であるが、その予測の多くが的中したことによってその正しさは確認されている」としているが、その正しさはあくまで現時点においては、という保留付きでもある。

巻末のテクニカルノートは、文中で言及された事実について数式も交えて解説するもので、なかなか手ごわいがまったく歯が立たないというわけではないレベルとなっていて面白い。ワインバーグから、これくらい理解して読んでよね、と言われているようだ。

「過去半世紀にわたる素粒子の標準モデルの研究において、数学的厳密さの追求がその発達に貢献した例は一つもない」と書いてしまう皮肉屋のワインバーグが書いた不遜な歴史書だが、ある意味で「正しい」理解でもあり、ニュートンの偉大さを再確認する意味でも読む価値がある本。

----

Kavli IPMU(カブリ数物連携宇宙研究機構)の大栗さんが解説を担当。ハーバード大学の科学史のシェイピン教授との論争にも触れられていて、必要十分な素晴らしい解説。

ウィッグ史観批判に関する大栗教授による考察については以下のサイトも参考になる。

http://planck.exblog.jp/23859098/

投稿元:

レビューを見る

ノーベル賞物理学者スティーブン・ワインバーグ氏による科学史。現代の最先端科学の知識を用い、歴史上の科学者たちの間違いを容赦なく指摘するという、まさに不遜で理詰めの後出しジャンケン的な作品。内容は主に天動説から地動説への転換を軸に、まるで十字軍の隊列にナパーム弾を投下するような勢いで、過去の物理学や天文学の矛盾点について講じている。

昔の科学者たちが天動説に固執した大きな理由のひとつが、「真上に放り投げた物は元の位置に落ちる」、という命題だった。沢山のファインチューニングを加えなければならない天動説に比べ、地動説のほうがシンプルでスマートだったのに、随分と長い間この命題がネックになってしまったようだ。現代人にとっては落語のような話だが、もしかすると自分もその時代に生きていたらならば、天動説を支持していたのかもしれない。

そしてもうひとつの大きな理由としては、キリスト教の存在が大きかったのだと思う。当時は神学が絶対的だったのに対し、科学の方は空想やフィクションのように格下扱いだったのだ。偉大なる神が創造した大地が、宇宙の端っこにあるなんて想像もできなかったのだろう。それにしても、1000年後の人類はこの作品をどのように評価するのだろうか?不遜だが大変興味深い命題である。

投稿元:

レビューを見る

最近出たワインバーグさんの本

古典力学,科学的手法がいかにして

確立されていったか

という話

山本義隆さんの本とか板倉聖宣さんの本を

読んでる自分にとってはそんなに新鮮さはなかったかな

他の本は比較的,歴史の記述という点に焦点が

置かれている気がするのに対して

この本は,ワインバーグさんの主観的な見方も

随所に見られる点が特徴かな

それが一番最初にかかれている

「本書は不遜な歴史書だ」に現れている

投稿元:

レビューを見る

非常に面白い。

一刀両断が心地良い。

難点は余計な訳注が本文中にあること。訳注がないと分からない人だとこの本は読み切れないのではないか?

オランダの出版社「エルゼビア」を「エルゼビール」と書いてしまうあたりで翻訳者の馬脚が現れている。

投稿元:

レビューを見る

科学者を現代の目で批判的に分析したものである。デカルトが過大評価されたというのも、どうもそんな気がしていたということを解説してくれた本である。

2022年に再読したが、どうもすらすら読めたが、内容は忘れていたのはなぜだろうか。

投稿元:

レビューを見る

著者のように物理学をやっている人から見たら,科学哲学など,科学研究の推進力にはならないと考えるでしょうね。例えば,ギリシャ自然哲学(アリストテレスなど)にはかなり手厳しい感じがします。でも,「現代アート」はそれまでのアートがあってこそなのと同様,それがなければもっと早く科学が展開してきたかというとよく分からないのではないかと思います。「巨人の肩の上に立つ」という時の巨人に含めるべきものを現代の科学の視点で評価してみようという感じでしょうか。

やっぱり,「(厳密な)理論と実験の両輪」ですよ。

宗教と科学の論争についても「歴史は繰り返す」という印象を持ちました。今は「エビデンスベイストに関する論争」にもなっています。アラブの科学が衰退した背景には科学を敵視する風潮があったようです。科学を御用聞き程度にしか使わない政権がいる国では科学は発展しないのでしょう。

コロナ禍でもニュートンみたいに自宅で研鑽を積める!なんて学生に向けた励ましがあったりするけど,このニュートンは学位を取ってからのニュートンだそうです。だから,学生向けではなく教員向けだな。

【古代ギリシャの物理学】

①実証を求める態度がなければ,その論は詩。論者は詩人。詩なら誰もその内容に関して真偽や証明を求めない。

②数学は自然科学のツールであるが,数学は自然科学ではない。数学と科学では数学に対する厳密さの構えが異なっている。これを同じと捉えて,文体を含め,自然科学も数学も理性の力だけで真理に到達すべきとしてきた(きてしまった)歴史がある。

③詩→理詰めの転換の象徴はアリストテレスで,古代人としては優れているが,目的論,実験(人工的状況)よりも観念論(非数学的であるが故に詭弁に陥るものも多い)など,現代科学からは相容れないものが含まれている。

④ヘレニズム時代は,気前のいいエジプト王の援助により,アテネからエジプト(アレクサンドリア)へと移った。万物原理よりも具体的な現象の理解に力点が転換し,エピステーメーとテクネの区別も緩かった。アルキメデスやアポロニウスが筆頭である。医学の科学化は生物学の発展を待たなければならなかった。

⑤ギリシャ科学がローマ帝国時代に衰退したのは,聖書の記述と科学知識との衝突というよりも,「異教徒による科学は,キリスト教徒が取り組むべき霊的問題から心を逸らすものだ」とするように,科学を不道徳の対象(=業火の対象)とみなしたせいだった。ギリシャ科学は注釈と少々の異議として存続したが,創造的活動は過去のものであり,やがて注釈者すらいなくなった。

【古代ギリシャの天文学】

⑥空は方位や日時,暦の情報源としての実用性から,天文学の精密化が進んだ。

⑦測定データそのものが未熟であったにもかかわらず,量的な結論を引き出すために数学が正しく使われ,地球,太陽,月に関する大きさや距離についての理解が進んだ(エジプト,アレクサンドリア)。

⑧天動説と地動説は,ケプラーによる事実が知られていない時代であったために,ファイン・チューニングになるような複雑な仕掛けを導入するしかなかった。ただ,そのよく知られる対立以前に,天動説にもアリストテレス派とプトレマイオス派の対立があった。

【中世】

⑨暗黒時代は,ギリシャ科学はアラブで存続した。但し,アラブ科学も天動説の範囲で,アリストテレス派(哲学者,医師)とプトレマイオス派(天文学者,数学者)の派閥争いが続いた。しかし,イスラム教は科学を敵視し,次第に衰えさせた。

⑩ローマ時代の名残である自由七科を学ぶ大聖堂附属学校(後の大学)の充実化が起こり,古代の著作(ギリシャ語原点のアラビア語訳)がラテン語に翻訳されて蘇った。アリストテレスの著作は例えば「宇宙は法則によって支配されている」という自然主義的だという意味でキリスト教会から歓迎されず,その注釈や支持的立場も含め異端宣告の対象となった(が後に撤回される)。数学と物理学の関係はまだ不安定であり,天動説内の論争はまだ続いていた。

【科学革命】

⑪コペルニクス,ティコ,ケプラー,ガリレオによる展開により,キリスト教と対立しながらも楕円軌道の地動説が科学理論としての地位を形成していった。

⑫人工的状況を扱う実験がガリレオから本格的に始まり,ホイヘンスへと引き継がれ,数学の論法へのこだわりから物理学が脱却した。

⑬科学者でも数学者でもなかったにもかかわらず極端な経験主義的科学観を表明したベーコンの著作『ノヴム•オルガヌム』は,当時の科学者に特に影響を与えなかっただろう。デカルトは数学を物理学に持ち込んだが,彼の見解に間違いは間違いが多い。虹の説明が最大の貢献だが,方法序説にあるような方法ではないがゆえに,彼の哲学は貢献していないとみなせる。

⑭ニュートンにより,物理学は天文学•数学と統合され,光学,数学,力学に関するニュートン理論が科学の標準モデルとなった。

現代科学は,化学や生物学,脳科学へとその自然観を広げているが,ライオンがインパラを襲うことを原子のレベルで追ったり説明したりする必要はない。ただ,今後も還元主義の道はまだ続くだろう。

*****

現在,「科学哲学」という興味深い研究分野が存在するが,これは科学研究そのものにはほとんど影響力を持っていない。(p.51)

歴史上何度もその実例を見ることができるように,その時代の知識で解明sできる問題とそうでない問題とを見極めることこそ,科学の進歩の本質的な特徴である。(p.58)

権威を持った人間が自分の権威を損なうかもしれない研究に反対するのは,医学界に限ったことではない。(p.71)

科学の発見には,自然研究から宗教観念を切り離すことが不可欠だった。この分離には何世紀もの年月が必要だった。物理学においては十八世紀までかかったし,生物学においてはさらに長くかかった。(p.72)

現代の科学者が「超自然的存在などいない」と最初から決めてかかっているというわけではない。私はたまたま無神論者だが,真剣に宗教を信じている優れた科学者もいる。現代の科学者の考え方とはむしろ,「超自然的な存在の介入を想定せずにどこまで行けるか考えてみよう」というものである。科学はこのような方法でしか研究できない。というのも,超自然的な存在の助けを借りればどんなことでも説明が可能だし,どんな説明も証明不能になってしまうからであ���。現在盛んに宣伝されている「インテリジェント・デザイン」説を科学と呼べない理由はここにある。それは科学というよりも,科学の放棄である。(p.73)

古代世界に地動説が定着しなかった理由を述べるのは簡単である。地球が動いていることをわれわれは感じない。そして,それを感じなければならない理由がないことを,十四世紀まで誰も理解できなかった。(p.106)

古代ギリシャの天文学の偉大な進歩を推しすすめたのは物質的な器具だけではなかった。それには,数学の進歩が果たした役割も大きかった。古代及び中世の天文学のおもな対立点は,「地動説か天動説か」ではなかった。対立していたのは,静止した地球の周りを太陽や月や惑星がどのように運行しているかに関する,二つの異なる理論だった。そして,その対立の大きな部分を占めていたのは,自然科学における数学の役割に対する考え方の違いだった。(p.115)

現代の理論物理学者も基本原理から推論するが,推論という作業には数学が用いられる。原理自体が数学で表されるものであり,観測から習得されたものである。間違っても,「よりよいものは何か」という思索から習得されたものではない。(p.136)

ニュートンの成功は,惑星の動きを単に記述したのではなく,それを「説明したこと」にある。ニュートンは重力を説明してはいないし,そのことを自覚していた。だが,これが説明というものの常である。いつか説明される日のために,常に何かが残されるのである。(p.138)

異端宣告とその撤回という十三世紀の出来事は,おそらくこう要約することができるだろう。異端宣告はアリストテレス絶対主義から科学を救い,その撤回はキリスト教絶対主義から科学を救ったのだ,と。(p.180)

デカルトもベーコンも,何世紀にもわたって科学研究のルールを決めようとしてきた大勢の哲学者の一人というに過ぎない。科学研究はルールどおりにはいかない。どのように科学を研究すべきかというルールを作ることによってではなく,科学を研究するという経験から,われわれはどのように科学を研究すべきかを学ぶ。そして,われわれを突き動かしているものは,自らの方法で何かを見事に説明できたときに味わう喜びを求める欲求である。(P.279)

ニュートンは,ロンドン,ケンブリッジ,生地リンカンシャーを結ぶ,イングランドのごく狭い地域から出たことがなかった。潮の満ち引きに多大の興味を持っていたにもかかわらず,その海にさえ行ったことがなかった。(p.280)

ニュートンはデカルトの,「光は,目に作用する圧力である」という説を,「もしそうなら,走っているときには空の明るさが増して見えるはずだ」と否定した。(p.284)

物理理論というものは,計算したいと思うすべての物事を計算できるわけでなくても,単純なものの計算が確実にできることが実証されれば,その正当性は証明されたものと見なされるのである。(p.312)

アインシュタインの予測どおり太陽が重力場によって光線が曲がることが一九一九年に観測され,アインシュタインの理論の正しさが確認されたとき,タイムズ紙は,「ニュートンの理論は誤りだったことが証明された」と宣言した。この記事は間違っていた。ニュートンの��論はアインシュタインの理論の近似理論――光速よりずっと遅い速度で運動する物体に関して有効性が増す理論――と見なすことができる。アインシュタインの理論は,ニュートンの理論を否定しないというだけではない。相対性理論は,ニュートンの理論がなぜうまく機能するかを説明しているのである。一般相対性理論それ自体もさらに完璧な理論の近似理論であることは疑いの余地がない。(p.322)

つまり,世界はわれわれにとって,満足感を覚える瞬間という報酬を与えることで思考力の発達を促すティーチングマシンのような働きをしているのである。数世紀かけて,われわれ人類は,どんな知識を得ることが可能か,そしてそれを得るにはどうすればいいかを知った。われわれは,目的というものを気にかけなくなった。そんなことを気にかけていては,求める喜びには決して到達できないからである。われわれは確実性の追求をやめることを学んだ。喜びを与えてくれる説明は,決して確実なものではないからである。われわれは,設定した条件が人工的であることを気にせず実験することを学んだ。そして,理論がうまく機能するかどうかの手がかりを与えてくれ,それがうまく機能したときには喜びを増してくれる,一種の美的感覚を発達させた。人類の世界の理解は蓄積していくものだ。その道のりは計画も予測も不可能だが,確かな知識へとつながっている。そして道中,われわれに喜びを与えてくれることだろう。(pp.236-327)

投稿元:

レビューを見る

歴史的思想体系の流れを離れて、全く新しい科学体系を構築する事は非常に難しい。現在の量子力学も絶対に正しいとは言い切れないが、間違っていると証明する事も出来ない状況がいつか訪れるだろう。永遠に科学が発展し続けることは可能なのか、資源は有限である。

投稿元:

レビューを見る

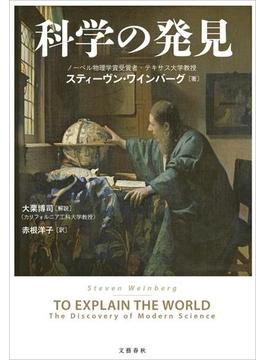

ちなみに表紙はルーブル所蔵の「天文学者」by フェルメール。センス良過ぎ。

「はじめに」から、ホイッグ史観上等と社会構成主義者に啖呵切り。あーらら、面白くなりそう。後出しジャンケン並に卑怯者扱いされる(コトもある)ホイッグ史観だけど、分かっちゃってる私らが自分の手足を縛るマネしても限界あると思うんですけどね、ってことでワインバーグに一票。

「科学に影響を与えてきた5つの分野ー詩、数学、哲学、テクノロジー、宗教」と打ち上げた割にはあまり絡まないトコもあるのはご愛嬌。ベーコンやデカルトまでは頑張ってみたけど、現代哲学は手に余るよなあ。ダーウィンとかひとかすりだしw

無神論者でない科学者達が己の宗教観と研究をどう折り合いつけるかなんて、考えたことなかった。宗教が世界を支配してた時代、神様出すと話が進まないんで、取り敢えず置いといて自分の研究に取り組んでたのね… あ、言うても一神教限定か⁇

投稿元:

レビューを見る

著者は1979年のノーベル物理学賞受賞者(「素粒子間に働く弱い相互作用と電磁相互作用を統一した相互作用についての理論(=ワインバーグ・サラム理論)への貢献」)。

その著者自らが「不遜な歴史書」と呼ぶ本書は、科学の発展についての考察であり、大学の教養学部生向けに行った講義が元になっている。

2015年に出版されると、本書は欧米で大きな物議を醸した。現代の基準で過去を裁くという歴史学の禁忌を破ったためである。

著者の筆は容赦がなく、プラトン、アリストテレス、デカルト、ベーコンといった過去の偉人たちを厳しく批判している。

ただ、著者の目的は、過去の人々の誤りを糾弾することではなく、科学的思考にはどういう要素が必要であるが、それがどのように発展してきたのかを考察することにある。

過去の歴史を振り返ることで、自然を科学的に探究するとはどういうことかが浮かび上がってくるのだ。

本書で特筆すべき点の1つは、歴史的発見の科学的・数学的背景をまとめた「テクニカルノート」が付いていることだろう。ピタゴラスの定理や、天体の運動、重力加速度、光の屈折といった課題に対して、どのように証明されてきたかがまとめられている。元々が教養学部生向けであるため、使用されている物理や数学の知識は高校卒程度で、比較的噛み砕かれた解説となっている。

物理学の黎明期は古代ギリシャだが、ギリシャの科学は何よりも「美」や「調和」を重んじたものだった。「かくあれかし」が前提だったのだ。例えば、元素は5つであるとされたが、これは正多面体が5つ(正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体)であるためである。火や土、空気といった各元素はこれらの形を取っていると考えられていた。

彼らは科学者と言うより自然哲学者といった方が適切だった。現代の科学と最も異なる点は、「実証」を求める姿勢がないことである。

観測結果と、理論から導かれる結果が一致することを、彼らは求めなかった。

そのためもあってか、ギリシャで発展したのはまず数学だった。ただし、これも著者によれば、美しくあることが優先され、「無理数」は「醜い」とされ、その発見が秘密裏に封印されたほどだったという。

アリストテレスは理性によって自然を観察し、理解しようとしていたが、目的論的な姿勢が強く、精巧ではあっても非数学的だった。

ギリシャ時代以降、17世紀に至るまで、数学で重要視されていたのは幾何学であり、現代物理に不可欠な代数学はなかなか発展してこなかった。

ヘレニズム期には、万物の根源は何かといった根本的な問いよりも、現実的な問題の方が重視された。ポンプや投石機、原始的な蒸気機関など、技術的な発展はめざましかった。

この時代を象徴する科学技術者はアルキメデスである。

天文学は実用的な意味が大きく、また観察が可能であったため、ギリシャ時代から発展してきた分野である。

だが、地球から見た天体の観測結果から、地球や天体がどのように配置され、運動しているかを解明するのは簡単ではなかった。「美」を重んじる伝統や宗教的な縛り、感覚から来る思い込み、そして観測技術の未熟さか���、さまざまな「誤った」仮説が唱えられた。

17世紀に入り、コペルニクス、ティコ・ブラーエ、ケプラー、ガリレオらの観測や計算によって、惑星が楕円軌道で運行していることが示されてきたが、「なぜ」そうなるかという説明には至らなかった。

現代科学に不可欠なもの、それは実験である。

天体が対象である場合、観測は出来ても、動かしたり止めたりといった実験は不可能である。

地上の物理現象を解明するには、人工的な実験が必要だった。これを初めて行ったのがガリレオで、当社対の軌道が放物線であることを示した。

これをさらに発展させて、仮説を立て、それが正しいか誤っているかを確認するモデルを作り、実験をして証明する科学者たちが現れてきた。パスカルやトリチェリは、実験によって空気に重さや圧力があることを示した。

ニュートンの出現によって、物理学は天文学や数学と統合されることになった。重力の発見により、地上の現象と天体の運動を、同じ原理で説明することが可能になったのだ。

これにより、現代科学が成立したというのが著者の主張である。

その後、アインシュタインの相対性理論、量子力学の発展を経て、自然の法則を理解しようとする試みはさらに続いている。

全体に、歯切れのよい展開だが、著者が物理学者であるため、物理を科学の頂点としている点も論議を呼んだ一因だろうと思われる。

とはいえ、歴史的な科学の諸発見が手際よく解説され、科学とは何かを考えさせて意義深い。

投稿元:

レビューを見る

若干アクの強い科学史。個人的にはサイモン・シンの方が面白いと思うが、本書の内容は講義で聞いたら大変面白いと思う。表紙の勝利か。