0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Forest - この投稿者のレビュー一覧を見る

運動の大切さが分かりました。脳は膨大な記憶を保つことができ、成長し続けることを初めて知った。

スマートフォンやタブレットなどのスクリーンタイムの危険性についても触れられている。文章がわかりやすく楽しく読めるため、大人はもちろん、子供にも勧めたい。

運動の大切さについて繰り返し書いてあります

2022/04/15 15:46

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ちゃこみん - この投稿者のレビュー一覧を見る

字が大きめで読みやすく、合間の休憩時間にも読めるし、やはり運動することが、人間が生きていく上で大切なのだということを気付かされます。健康管理、心身の安定についてのアドバイス本のようなかんじで繰り返し読んでいます。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る

読みやすい文です。コレ、読んでいてあらためてそう決心しました。まず、歩きますよ!スマートフォンやタブレットなどのスクリーンタイムの危険性についても触れられていますから……良かったです。

スマホ脳に対する処方箋

2022/05/19 11:58

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る

スマートフォン中毒となり、人の脳の機能が障害されるという話は前著で知り得た。そして、この著者は、それに対する処方箋ということである。しかし、執筆された順番は前後している。身体を動かして運動をすることにより、脳の機能は維持され、さらに改善するということを示している。前頭葉が完成する20代前半の若者は、毎日運動することが望ましいだろう。高齢者にも有効なことが書いてあるが、人によりけりだと思う。

投稿元:

レビューを見る

スマホ脳がおもしろかったので、本書を読みました。

『一流の頭脳』のジュニア版ということは、読み終えてから知りました。

やはり物足りなく感じましたが、子育てにも役立つ内容でした。

何はともあれ、「運動しよう」!

投稿元:

レビューを見る

【一章】もっと幸せな自分になる

【二章】イヤな自分とさよならする

ストレスや、うつ、苛立ちを解決するには何が必要か?

それは、運動をすることである。

●運動をすることで得る効果

①ドーパミンを放出してくれる。

ドーパミンは、脳のご褒美であり、ドラックや、スマホで放出されるため、依存という問題がある。

しかし、運動はスマホより多く放出してくれ、健全である。

②ストレスに適用する

大勢の前で発表などで緊張すると、心拍数が上がり、何も考えられなかったりすることで、ストレスが発生する。

ストレスとは、扁桃体が原因であり、脳の警報の役目がある。

警報とは、戦うか逃げるかを迫り、アクセルを踏ませようとしていることである。そのため、何も考えられず、その選択に全集中しているのである。

また、脳の警報が鳴ると、コルチゾールが発生する。

そして、警報が収まると、コルチゾールのレベルも下がっていく。

そして、脳のブレーキは海馬と前頭葉である。

この二つがあるから人間は、正常でいられる。

●適度なストレスにするには、どうすればいいのか?

それは、運動をすることである。

〈メリット〉

①コルチゾールの増加

運動をすると、コルチゾールが増える。心臓がドキドキすることもストレスの一種だからである。

運動が終わると、運動を始める前よりコルチゾールのレベルが下がる。

つまり、体内のストレスホルモンがどんどん減っていくということである。

そして、運動を繰り返すと、コルチゾールの量が減っていくのである。

その結果、以前ならストレスに感じていたことが、運動を続けるうちに前ほど、コルチゾールが出なくなる。

なぜなら、運動を繰り返すことで、コルチゾール発生地点が下がり、以前と同じくらい出ても到達地点が下がるため、結果的に減っているのである。

②海馬が強くなる。運動は海馬を成長させてくれる。

③前頭葉も強くなる。

④体がストレスに慣れる。

ストレスが良いものだと感じるようになれば、扁桃体もそれほど警報を発さなくなる。

●具体的に何をする?

毎回30分以上の有酸素運動。

心臓がドキドキするぐらい。

週2.3回

【三章】サバンナ脳を取り戻す

●人間はサバンナ脳で止まっている。

・サバンナの時代

ドーパミン=生き延びるために良いこと

脳の警報=戦うか逃げるか

ポテトチップスをソファで食べる

=昔は誰かに食べられる可能性があるため、大量のカロリーを摂取することは良いこと。なのでドーパミンが出る。

なぜ、ソファでのんびりすることが気持ち良いのか。

=カロリーを節約したい。そのため、貯めることが良いこと。

・人類の歴史を24時間に置き換えると

1日が終わる20分前

・狩猟時代から農耕の始まり

20秒前

・産業革命

1秒前

・デジタル化

【四章】集中力を上げる

集中している=フロー状態

集中とは、そのことだけを考えている状態である。

集中を上げるには、運動をすることである。

サバンナ脳=その時々で最も重要な情報を選び取るように出来ている。

マシュマロの心理学

=一個を我慢したら、もう一個貰える。我慢出来た子供と出来なかった子供の39年後は、年収に違いが生まれた。

→ご褒美を先延ばし出来る能力=前頭葉の発達に関係している。

【五章】落ち着きがないのには意味がある

ADHDは、集中力不足、衝動的、多動である。

ただ、問題に怯まず、前にどんどん進む能力が高い。

●ADHDとドーパミン

側坐核=好きだという感情を司る部分。

好きなことをしたらドーパミンが側坐核に送られる。させてご褒美を出す。

ADHDの側坐核は、充分にドーパミンを受け取れない。

そのため、より多くの好きなことの刺激を要求する。

また、ドーパミンは、邪魔な刺激を取り除いてくれる働きがあるため、集中しづらい。

ADHDの人は運動の効果が大きい。

【六章】発想力豊かになる

代替法テストー発想力を測るテスト

●発散的思考と収束的思考

発散的思考=多くのアイデアを思いつく

収束的思考=複数の中から共通点を見つける

※大切なことは、スピードと論理的かどうか

●発想力も賢さの一種

必要な時に新しい方法で自分の賢さを使える能力がある。

歩くと発想力が上がる。

●運動は、発散的思考を強めるが、収束的思考には、効果がない。

・運動の効果は、数時間なため、発想力の必要な問題を解く前や最中に、20〜30分の運動を。週2.3回。

【七章】脳の仕組みを知る

ヒトの脳=コーンに入った3玉のアイスクリーム

底=爬虫類脳(最古)

危険に対して、警報を鳴らす扁桃体も。

二段目=ネズミ脳

危険が起きることを予測して、避けようとする。

三つ目=サル脳

複雑な物事、相手の感情を考えられる。

●運動をすることで前頭葉、前頭葉皮質=サル脳のブレーキ役が一番強化される。

→爬虫類脳とネズミ脳の働き=アクセル役をコントロールできる。

【八章】ゲームが上手くなる

4分の運動で1時間の集中力UP

12分のジョギングで視覚的な集中の向上

灰白質=高度な思考を行う。

→ネットワーク内にパソコンがいくつもある状態。

白質=脳の様々な部分がコミュニケーションを取れるようにしている。

→パソコン同士を繋いでシグナルを送るケーブル。

※運動により両方とも向上

【九章】スマホについて考えてみる

人は、お菓子や漫画が目の前にある状態で集中できない。

それなのに、スマホが側にあり、着信音が頻繁に鳴っている状態で集中出来ると思っている人が大勢いる。

今の子供や若者は、スマホやタブレットなどの格好の餌食になっている。

脳は後ろから前に成長する。

一番前の衝動を抑える前頭葉は、25歳くらいに完成。

そのため、衝動を抑えるのが未熟な若者は、10代の頃に活発になるドーパミンなどに弱い。

つまり、10代の子供の脳は、ご褒美に非常に弱い。

より多くのドーパミンが出るのは、実際に何かを手に入れた時ではなく、もうすぐ手に入るかもしれないと感��たとき。

そのため、スマホの着信音が鳴ると見ずにはいられない。

→ドーパミンの罠にハマらないことが大切である。

【十章】記憶力を良くする

●作業記憶と長期記憶

作業記憶は、海馬が大切役割をする。

長期記憶は、大脳皮質のあちこちに点在。

短期記憶→海馬が保存→長期記憶の移動を固定化という。

●記憶の小道を作る

記憶というのは、シグナルを送り合って繋がっている。

細胞同士の繋がりの強さは、何回連絡を取ったかによって変わる。

森の中の小道は人が通れば、草が踏み潰され道ができる。

=初めて何かを経験する度に、何か新しいことを学ぶ度に、新たな記憶の小道が出来る。そうすることで、脳が小道を見つけやすくなる。

記憶を覚えておく一番の方法は、運動することである。

①運動すると海馬に多量の血が流れる。海馬だけでなく他の脳の部分にも流れ手助けしてくれる。

②脳のある部分で、脳細胞間の繋がり(記憶の小道)を強化する物質がより多く出る。

【十一章】もっと運動の話

●スパイラル状の自信

運動は自信に効果がある。

自信という雪玉は、どんどん転がって大きくなっていく。

自信というのは、階段のようにスパイラル状になっている。

運動は、正のスパイラルにしてくれる。

●大切なこと

1.脳の成長は止まることはない。脳はいつでも変えられ、成長できる。

2.脳を助ける一番の方法は運動である。

3.運動が苦手は関係ない。なんでもいい。運動さえすればいい。

投稿元:

レビューを見る

内容はいたってシンプル。

「脳を鍛えたければ運動せよ!」

子どもの頃に、登校後や昼休みにみんなで校庭で運動するというルールがあったけど、理にかなっていたのかも。

スウェーデンでは、授業中に集中できない子に

「グランドを1周しておいで」と、先生が言うのだそう。

日本でも取り入れてみたらいいと思う。

投稿元:

レビューを見る

◯週3回30分、息が上がる程度の運動をすると5,6週間で脳が変わる。ストレスを上手くコントロールできるようになり、集中力も発想力も上がる。

◯今日から運動を始めて年末に違いを実感する。

投稿元:

レビューを見る

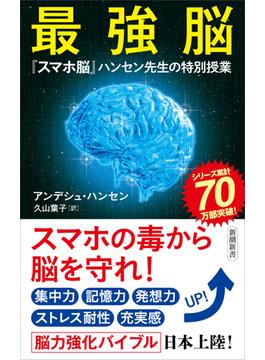

日本でもベストセラーとなった「スマホ脳」の著者であるスウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセンさんの新刊(過去に出版した「一流の頭脳」のジュニア版)。教育大国スウェーデンの10万人の小中学生が読んでる作品であり、運動することで、私たちの脳がどのように活性化されるかが解説される。難解な脳科学本の内容を超簡単に言語化したような感じで、非常に読みやすかった、日本の学校にも配ってほしい。記憶力を上げたいとか発想力をつけたいと思っている人におすすめの一冊。

投稿元:

レビューを見る

さらさらーっと読めます。

兎にも角にも運動しなさいよって話。

ジムやヨガの朝活って、脳科学的にも理に適ってるのねー。

投稿元:

レビューを見る

スマホ脳に共感した為、

次回作も。

やっぱり運動することが何より大切。

ここは今後もぶれないと思う。

投稿元:

レビューを見る

簡単に読める。

とにかく少しずつでも運動をすることで、脳の神経の繋がりが強くなって幸せな人生を送ることができる。

少しずつ運動していくこと。

投稿元:

レビューを見る

子供向けの読みやすい物で読み終わりました。

学び

・発想力は2種類あって「拡散的」と「収束的」

収束的な方は運動では向上しない。

・運動はし過ぎると血流が筋肉に多く流れるので適度

を心がける。

・運動を習慣にするとやるだけでドーパミンが出るよ

うになる。数ヶ月かかる。

投稿元:

レビューを見る

スマホ脳からの流れで読みました。脳をグレードアップしたいなら、「とにかく運動せよ!」ということを言うための本です。もう、それだけ。内容は学生向けということで、スマホ脳より平易なので、大人はちょっと物足りないかも。あまりにも運動しかない!とわかりやすく説明されるので、読み始めた日から散歩始めました(笑)この後は「一流の頭脳」も読んでみたいなと思ってます!

投稿元:

レビューを見る

全小中高校生に読んでもらいたい本。「スマホ脳」は小中学生にはちょっと難しいので、この本のように特別授業形式で出版してほしいと思いました。勉強も運動も大嫌いなうちの子に、試しに4分間縄跳びさせてから勉強させたら、いつもより長く集中できてるような感じがしました。でも、自主的にすることが大事なんですけどね〜。