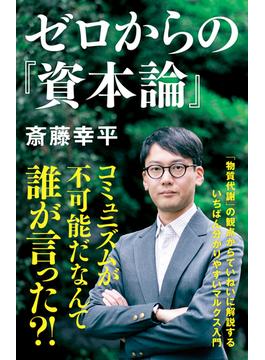

ゼロからの『資本論』

著者 斎藤 幸平(著)

コミュニズムが不可能だなんて誰が言った?『資本論』は誰もがその存在を知りながら、難解・長大なためにほとんど誰もが読み通せない。この状況を打破するのが斎藤幸平――新しい『資...

ゼロからの『資本論』

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

コミュニズムが不可能だなんて誰が言った?

『資本論』は誰もがその存在を知りながら、難解・長大なためにほとんど誰もが読み通せない。この状況を打破するのが斎藤幸平――新しい『資本論』解釈で世界を驚かせ、『人新世の「資本論」』で日本の読者を得た――、話題の俊英だ。マルクスの手稿研究で見出した「物質代謝」という観点から、世界史的な名著『資本論』のエッセンスを、その現代的な意義とともにていねいに解説する。大好評だった『NHK100分de名著 カール・マルクス『資本論』』に大量加筆し、新・マルクス=エンゲルス全集(MEGA)の編集経験を踏まえて、“資本主義後”のユートピアの構想者としてマルクスを描き出す。最新の解説書にして究極の『資本論』入門書!

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

ビジネスリーダー1万人が選ぶ2023年上半期のベストビジネス書。第38回TOPPOINT大賞

2023/10/12 11:10

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る

大好評を博した100分de名著テキストに大幅加筆した、資本論入門の決定版。コミュニズムが不可能だなんて誰が言った?!『資本論』を、従来にない視点から読み直す。要点を平易に説きつつ、マルクスの真意に迫ります。社会にとって「富」とは何かについて明快に答えています。コスパ思考を徹底させていけば、コミュニケーション、文化、政治参加、世の中の多くの活動は無駄なものとみなされるようになり、コミュニティや相互扶助は衰退し、社会の富はどんどん痩せ細っていきます。少なくとも、『ゼロからの「資本論」』を多くの人が手に取ったのは、行きすぎた資本主義への怒りや不安を多くの人が感じているからだと思います。

語りかけるような穏やかな話し方でありながら、鋭い論考が繰り広げられる。

2023/05/10 10:10

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る

ベストセラーとなった「人新世の資本論」に続いて手に取ってみた。

難しいテーマを、分かりやすく。

語りかけるような穏やかな話し方でありながら、鋭い論考が繰り広げられる。

「あなたが、この入門書を手に取った理由はなんでしょうか。

毎日が楽しくてしょうがない人が、この本を積極的に手に取る確率は低いはず。

少なくとも漠然と、今の仕事や社会のあり方に生きづらさや虚無感を覚えたり、気候変動や円安のニュースを前にして、未来に不安を感じたりしている方が多いのではないでしょうか」

(「はじめに『資本論』と赤いインク」より)

「世界のいたるところで、これまでのやり方からの大胆な転換を求める声が高まっています」

「現状への不満や未来への恐怖が排外主義などの反動的欲望へと転化しないようにするためには、別のより魅力的な選択肢が存在することを、説得力ある形で示す必要があります。けれどもそれは容易なことではありません」

「だから、古典は面白い。今でも私たち自身の問題意識を映し出す鏡として、『資本論』は何度も違った視点から読み直す価値があるのです」

(「あとがき 革命の時代に」より)

誰もが、このままでいいなんて思っていない。

でも、現実の中で生きていくしかない。

知恵は現場にあり。

地球のいたるところで、その萌芽は芽生えつつある。

<本書から>

・「商品」に振り回される私たち

・なぜ過労死はなくならないのか

・イノベーションが「クソどうでもいい仕事」を生む

・緑の資本主義というおとぎ話

・グッバイ・レーニン!

・コミュニズムが不可能だなんて誰が言った?

暮らしの中のコミュニズムから

2023/05/02 22:55

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:サンバ - この投稿者のレビュー一覧を見る

家にきた友人の子とご飯を食べて、その代金を請求しない、こんなことも実はコミュニズムの動きである、と本書は説明する。(本書には「贈与」という言葉が出てくる。内田樹氏が何度も言及する原始的な人の行動原理「贈与論」ともつながる。)

20世紀の「常識」が通用しなくなりつつある今、空想的なアソシエーション的社会の構築こそが危機に対応できる。そして、資本論を読もう、と。

富の商品化が資本主義の本体とわかるだけで救いのある本だが、それ以外にもマルクスへの批判の批判なども頭のスッキリする論理が展開され非常に面白い。

資本論に挑戦

2023/04/08 21:59

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る

マルクス「資本論」を、現代社会・資本主義の持つゆがみを炙り出しながら、簡易に理解させようとする書。資本主義は、人工的に稀少性を生みだし、人々の暮らしを貧しくするシステムだという。労働という意味をしっかりととらえ、労働力をいかに社会の中で行かせていけるかが、資本主義社会を乗り越えて、新しい社会を築き上げる要点であろう。現存した社会主義国家は、資本家にとって代わって、官僚が労働者の剰余価値を搾取している経済システムであるとする。コミュニズムに対する認識を間違えていた自分に気づくことになった。

ゼロからの『資本論』(生活人新書)

2023/10/31 22:05

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:n - この投稿者のレビュー一覧を見る

マルクスの思想を政治学的にとらえた本は数多くあるけど、とても隔たりがある。しかし、本書は社会学として経済学としての本来のマルクスの考え方をわかりやすく解説している。したがって、今までないマルクス額の解説書になっている。

知恵は現場にあり。 難しいテーマを、分かりやすく。 語りかけるような穏やかな話し方でありながら、鋭い論考が繰り広げられる。

2023/04/06 10:22

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る

ベストセラーとなった「人新世の資本論」に続いて手に取ってみた。

難しいテーマを、分かりやすく。

語りかけるような穏やかな話し方でありながら、鋭い論考が繰り広げられる。

「あなたが、この入門書を手に取った理由はなんでしょうか。

毎日が楽しくてしょうがない人が、この本を積極的に手に取る確率は低いはず。

少なくとも漠然と、今の仕事や社会のあり方に生きづらさや虚無感を覚えたり、気候変動や円安のニュースを前にして、未来に不安を感じたりしている方が多いのではないでしょうか」

(「はじめに『資本論』と赤いインク」より)

「世界のいたるところで、これまでのやり方からの大胆な転換を求める声が高まっています」

「現状への不満や未来への恐怖が排外主義などの反動的欲望へと転化しないようにするためには、別のより魅力的な選択肢が存在することを、説得力ある形で示す必要があります。けれどもそれは容易なことではありません」

「だから、古典は面白い。今でも私たち自身の問題意識を映し出す鏡として、『資本論』は何度も違った視点から読み直す価値があるのです」

(「あとがき 革命の時代に」より)

誰もが、このままでいいなんて思っていない。

でも、現実の中で生きていくしかない。

知恵は現場にあり。

地球のいたるところで、その萌芽は芽生えつつある。

<本書から>

・「商品」に振り回される私たち

・なぜ過労死はなくならないのか

・イノベーションが「クソどうでもいい仕事」を生む

・緑の資本主義というおとぎ話

・グッバイ・レーニン!

・コミュニズムが不可能だなんて誰が言った?

思想家としての本

2023/02/13 09:03

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:とらとら - この投稿者のレビュー一覧を見る

なんとなく経済学としての本だと思って読んでいたけど、読んでいって中身を理解してゆくにつれて、経済学というよりも思想家としての本なんだと思った。別に悪い意味ではなく、そう考えて読むと、その主張や言っていることが腹に落ちた気がしました。確かに、いまのままでの世界は心配なことが多すぎます。

わかりやすい

2023/02/04 17:39

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る

マルクスの資本論が、現代的視点で解説されていて、よかったです。現在の課題にも通用しそうで、再認識できました。

行き過ぎた資本主義から脱却できるか

2023/06/29 05:42

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:チップ - この投稿者のレビュー一覧を見る

ソビエトの崩壊から「共産主義」は終わったと思われていた。

しかし、「資本主義」が「共産主義」に勝ったかというと行き過ぎた資本主義の弊害が明らかになってきた。

資本主義の次はどんな世界になるのか

オワコン思われていたマルクスの資本論を読み直す事により新しい世界を考える

マルクスの「資本論」。

2023/05/19 08:54

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:おじゃもんくん - この投稿者のレビュー一覧を見る

ゼロからの「資本論」と言う題名。

「資本論」と言えばマルクス。

子供の頃から、完読を目指し何回か挑戦するが。

眠気と言うか、睡魔に勝てず断念しましたね。

本書は、その眠くなる「資本論」を噛み砕いて丁寧に解説。

現代の、日本国内の世界全体の動きを併せて。

短く端的に解説されている。

「はじめに」で、本書を手に取られた理由を問われていて。

毎日が楽しい方が、本書を積極的に摂る確率は低い。

漠然と、今の仕事や社会に生きづらさや虚無感を覚えた方。

気候変動や円安等々、未来に不安を感じている方。

・・・このあたりの方を、ターゲットにした本なのですね。

マルクスが「資本論」初版を出した時に、日本は大政奉還のあたりで。

「資本論」自体は、現代にそぐわないかと思いきや。

そうでも無いようで、現代の動向に合わせて解説されていて。

非常に分かりやすい一冊でした。

資本主義社会の、人間の労働についてから始まり。

富の形成と、「労働」と自然も含めての「商品」の関わり。

目先の金儲けを辞められなくなる社会。

モノに振り回され、使われていく人間。

「資本主義」の本質から、本当の「社会主義」について。

社会主義の皮をかぶった「政治的資本主義」について。

そして、それらをふまえて「脱成長コミュニズム」への動きについて。

さて、我々の未来はどうなって行くのでしょうかね。

5年後に、また読み直したい一冊でしたね。

資本主義の世界に居ると

2023/03/31 10:49

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:雑多読みノマド - この投稿者のレビュー一覧を見る

資本主義・貨幣経済の世界に居ると、感覚的にちょっと難しいが、少なくともロシアや中国がただの独裁主義国家であることはわかる。