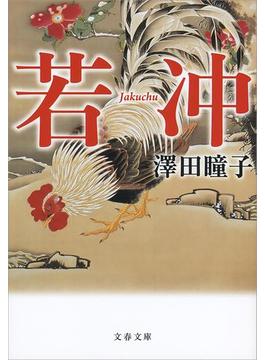

若冲

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

若冲の奇妙にして華麗な絵とその人生。

大ベストセラー文庫化!

緻密な構図や大胆な題材、新たな手法で京画壇を席巻した天才は、

彼を憎み自らも絵師となった亡き妻の弟に悩まされながら描き続ける。

京は錦高倉市場の青物問屋枡源の主・源左衛門――伊藤若冲は、

妻を亡くしてからひたすら絵に打ち込み、やがて独自の境地を極めた。

若冲を姉の仇と憎み、贋作を描き続ける義弟・弁蔵との確執や、

池大雅、与謝蕪村、円山応挙、谷文晁らとの交流、

また当時の政治的背景から若冲の画業の秘密に迫る入魂の時代長篇。

解説・上田秀人

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

芸術家の苦悩は計り知れない

2021/10/30 11:31

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:のりちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る

若冲の絵に対する姿勢を深く捉えている名作である。読み進める毎に段々と若冲の苦悩が解って来てもうそんなに苦しまなくてもいいのにと思ってしまった。

若冲の絵の持つチカラの謎が少し理解できたような...。

2020/05/22 19:08

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:タオミチル - この投稿者のレビュー一覧を見る

読後感は、シンプルに「若冲の絵をちゃんと見たい!」。というか、途中から若冲の作品が豊富に収録されている本を傍らに置いてよまないと、文字だけで描写された若冲の絵を思い出そうとしちゃって、なんとなく物語が頭に入ってこないのである。実際、そこで語られる絵のコトをちゃんとわからないままでは進めない気もする。ネット検索でも可能なので、探しながら読み進めることをおススメします。

若冲ファンならずとも是非

2019/08/31 18:07

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:あっちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る

単に若冲ファンなので購入。東京都美術館の若冲展の観覧済です。素晴らしい色彩は何故、血族、そしてある意味ライバルとも言える義弟の存在。どこまで史実か、そんな事は良いのです。若冲の人となり…というものが分かれば。

事実は小説より奇だが、小説は自由だ

2017/08/05 19:22

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:想井兼人 - この投稿者のレビュー一覧を見る

人気の絵師伊藤若冲の小説。さまざまな作品が残る若冲。細かく書き込む場合もあれば、水墨でザっと描くこともあるなど、その作画法の幅は異様に広い。そんな様々な技法により生み出されてきた作品群であるが、背景事情に大胆に迫れるのが小説の力であり、魅力だ。若冲の作品のような自由な発想で織りなされた若冲。これも若冲作品と言えよう。

興味ぶかい

2017/05/10 19:09

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:tomo - この投稿者のレビュー一覧を見る

若沖さんの絵は岡田美術館で一度だけ見ました。でもどういう絵師なのかと思い興味深く読みました。同じ時代の他の絵師もでてきますので、日本画が好きな人なら楽しめるかと思います。

複雑な深層心理を描いた作品

2021/10/16 16:22

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:たっきい - この投稿者のレビュー一覧を見る

なかなか味わい深い本で感想が難しい本です。まず、このタイトルが何を意味しているのか読むまで全く知らず。江戸時代の有名な画家だったのですね。その絵師、若冲の生涯を描いた連作短編ですが、この手の話を読むといつも、読みながら、思わずググってしまいます。今回も鹿苑寺障壁画とか、石峰寺とか、鳥獣図とか思わず調べてしまいました。自分の絵の贋絵を描き若冲を憎む義理の弟、そして憎まれることを糧に名作を生み出す若冲の物語を堪能しましたが、当人たちの心情は複雑で、正直難しく感じました。

妹お志野の心情が一番心にしみた。

2021/08/01 11:20

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る

最近ますます人気が出てきてこの作品にも登場した代表作の一つ「動植綵絵」が国宝指定されるほどになった伊藤若冲の物語。かっちりとした章立てで話を進めて行き破綻がない。しかし亡き妻との生活の思い出が最終章まで殆ど出てこなかったせいか、若冲の心情に今一つ納得共感できなかった。もう一人の若冲とも言うべき市川君圭の心情も同様に納得共感できなかった。語り手の妹お志野の心情が一番心にしみた。

若沖って

2023/05/30 00:48

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る

絵に対する思い入れがすごい絵師なんですね。絵の名称は、聞いたことのあるものでも、どんな絵か、思い浮かばなかったり、数年前に読んだ時、ネットで調べながら読んだことを思い出しました。ぜひ、絵を見ながら読んで下さい