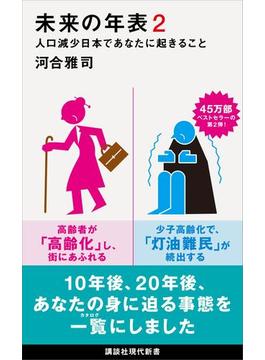

未来の年表2 人口減少日本であなたに起きること

著者 河合 雅司

本書は、『未来の年表』の続編である。ベストセラーの続編というのは大抵、前著の余勢を駆った「二匹目のどじょう狙い」である。しかし、本書は決して二番煎じをしようというものでは...

未来の年表2 人口減少日本であなたに起きること

08/01まで通常935円

税込 655 円 5pt商品説明

本書は、『未来の年表』の続編である。ベストセラーの続編というのは大抵、前著の余勢を駆った「二匹目のどじょう狙い」である。しかし、本書は決して二番煎じをしようというものではない。「人口減少カレンダー」だけでは、少子高齢化という巨大なモンスターの全貌をとらえるには限界があった。だから今回は、全く違うアプローチで迫る。

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

リアルで驚きだが・・・

2018/12/31 23:36

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:岩波文庫愛好家 - この投稿者のレビュー一覧を見る

書店で実際に手にとって比較しました、『未来の年表』と『未来の年表2』とを。どっちを買うか、どちらも買うか。結果は『2』のみ購入でした。その決定打は、じゃあ自分はどうしておけば良いか、の記述があるかどうかでした。その記述が『2』にはありました。

こう書くと、まるで津波が来そうだから、今のうちに高所へ避難しておきましょう的な感じがします。まぁ確かにその要素は否めませんが、とはいってもその時代にアンタは生きているんかい?とツッコミたくなります。でもどうしておけば良いかという事が述べられているとやはり安心します。

巷では本書のような人口減少には陥らないという本も出ていますが、心配性なワタクシとしては、本書をよんでおくに越した事はないやろ、と思うんであります。

未来を信じて、変わろう

2020/05/01 09:20

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る

先にベストセラーになった『未来の年表』に続いて、2018年に刊行された第二弾。

タイトルに「2」と入っているのでわかりやすい。

この本も「少子高齢化」が日本にもたらす影響とその対策を提言しているが、前作の副題が「人口減少日本でこれから起きること」とあるように政府や自治体がとるべき施策なりが描かれていた。

一方今回の続編では「人口減少日本であなたに起きること」と、個人や企業レベルでできることの提案がなされていて、前作よりわかりやすかった。

それにしても、本を読むというのは時代のありように随分影響される。

この本が刊行された時に読んでいたら、もうひとつピンとこなかったことも、2020年のコロナ感染禍の時代に読むと、著者の河合雅司さんが書かれた内容がヒシヒシと伝わってくる。

8つの提言の中の一つ、「テレワークを拡大する」など、まさに2020年にぴったりの提言である。

ここで河合さんが提案しているのは「テレワーク」によって通勤時間が削減され、業務の効率があがるのではないかというものだ。

そして、2018年時点のテレワーク導入率なども明記されている。

もし、企業がこの時点でもっとテレワークに踏み込んでいれば、今回のコロナ感染禍での導入はもっとスムーズになされていただろう。

そして、もし私たちにチャンスがあるとすればコロナ感染が収束したあと、元の勤務状態に戻るのではなくテレワークを常態化できるということである。

少なくとも河合さんの提言の一つは達成できるはず。

未来は私たちの力できっと変えることができるはずだ。

今度はミクロ

2018/10/29 23:49

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ライサ - この投稿者のレビュー一覧を見る

1がマクロ視点だったことで「結局、自分たち個人には何が起こるのかわからない」という残念な人たちの声に応える形で、ミクロ視点で書かれたのが本作

途中までは頑張るが、結局残り3割くらいでは前作と重複した内容も見られた

「対策の有効性に疑問符が付くしおそらく日本人には無理」と感じたのも前作と同様であった

それでも名作であるのは間違いない

ただ「結局、日本にこだわる明確な何かがない限り日本は見捨てたほうが得策」という絶望的結論には変わりないのだが

2匹目

2018/05/31 19:21

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:451 - この投稿者のレビュー一覧を見る

ベストセラーになった前著の「2匹目のドジョウ」さんである。前作が概論であるのに対し、個別の話しになっているため、「じゃあぼくはどうすればいいのさ」のこたえにはなっている。

読めば売れている理由が分かります

2018/10/25 11:54

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:マグマ - この投稿者のレビュー一覧を見る

子供が減って高齢者がどんどん増えていく、という事態は誰もが知識としては知っているはずだがその結果自分がどんな世界に生きることになるかまで真剣に考えることはほとんどない。本書はそのような機会を与えてくれるが、初めて読むとどうしても悲観的になってしまう。

ただ個人ができることが非常に重要であることには違いがないので、せめて本書を読んだ方だけでも便利すぎる現代の生活を見直して本書で述べられているような未来がくるのを止めてほしい。

恐ろしき人口減少社会

2019/01/22 22:04

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:donden - この投稿者のレビュー一覧を見る

ヒット作の続編です。

前作に比べ、具体例を挙げており、図表化して説明しているため、分かりやすいです。

明るくない未来の「カタログ」

2018/07/15 20:17

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:6EQUJ5 - この投稿者のレビュー一覧を見る

話題をよんだ「未来の年表」の続編。

前著が年表、「カレンダー」形式であったのに対し、本書はこのような事態が生じるという「カタログ」形式になっています。

前半は人口減少社会でどのような現象が起こりうるかの具体的列挙、そして後半では「いまからあなたにできること」として具体的な提言がまとめられています。

バラ色の未来は到底描けない現状のなか、著者が唱える「戦略的に縮む」も選択肢として真剣に考える時期に来ているのかもしれません。

刹那的にならず確かな一歩を。

2018/06/25 19:47

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:まる - この投稿者のレビュー一覧を見る

少しずつでも進めていく必要があるのは間違いない。けれども難しい。少子高齢化を全ての世代が自分事にできる良書である。

オールド・ボーイズ・ネットワーク?

2018/05/26 21:07

6人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:キック - この投稿者のレビュー一覧を見る

人口減少で起きる未来というよりも、高齢化社会ゆえに予想される出来事の羅列です。つまり日本の近未来は、高齢者が激増することで社会全体が機能しなくなるということが、くどくど書かれています。個々人の危機感を煽ることで、自分のこととして考える機運を盛り上げる意図だと思いますが、くどくて、後半は飛ばし読みしました。

確かに起こりうる近未来ですが、茹でガエル状態になっている政治家に危機感はありません。また第2部の対応策は浅い印象ですが、個々人ができることを小さなことから始めようという著者の主張には賛成です。

ところで、憲法改正しか眼中にない安倍は、なし崩し的に「移民」を認めようと思っているのではないでしょうか。とにかく、一向に人口減少社会に対する具体策を練らない政府には、やる気を感じられませんし、野党はモリカケ以外の問題には関心がないようで、全く期待できません。

「戦略的に縮む」にしても、「移民」を認めるにしても、国民的な議論をしてほしいところです。与野党ともに今の政治家に期待できないところが、日本の一番の問題かもしれません。

人口減少により身近に起こる現象

2021/12/06 22:57

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:とりこま - この投稿者のレビュー一覧を見る

未来のシリーズ、2作目は人口減少により、私たちの周りで起こるだろう様々な事象が書かれる。人口減少は誰でも知っているが、その影響が具体的にどんなものなのか、リアリティをもって教えてくれる。ここで書かれてれていることはかなり深刻な状況である。

私たち一人ひとりにできることは小さいかもしれないが、それでも何もしないで破滅を待つよりできることを地道にやっていくしかない。

今回は具体的

2019/11/10 12:49

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:プリンママ - この投稿者のレビュー一覧を見る

未来年表の続編です。ベストセラーになった作品の具体的事例想定集になっています。確かにこんな未来があり得るかも…と思わず思ってしまう部分もたくさんありましたが、あくまでも執筆年時点での政治・科学情勢がベースになっているので、この予想通りには展開して行かない部分の方が多いと思っています。ただ、漠然としているだけで具体的イメージがわかない方には、1つの可能性としての未来を想像する手掛かりにはなるのではないでしょうか。

自分にできることをします。

2018/06/22 11:39

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ら君 - この投稿者のレビュー一覧を見る

いろいろ不便になったり、困ったりすることが書いてありました。

我慢すれば済むことと、何とかしないといけないことと分けて考えた方が良いかと思いました。

とりあえず、今自分にできることをします。

健康で働き続けることです。頑張ります。

恐怖

2019/04/05 07:45

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ハム - この投稿者のレビュー一覧を見る

人口減少で、こんなことが起きてしまうんだなと思うと怖かったです。人口減少は本当に難しい問題だなと感じました。